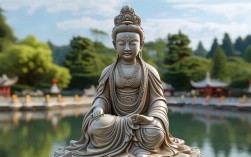

汉传佛教的菩萨信仰是大乘佛教的核心组成部分,既源于印度佛教的菩萨思想,又在中国传统文化土壤中生根发芽,形成了独具特色的文化体系,菩萨意为“觉有情”,指自觉觉他、修行圆满的圣者,在汉传佛教中,他们不仅是佛国世界的圣者,更是连接众生与佛果的慈悲桥梁,其信仰深刻影响了中国的哲学、伦理、艺术及民间生活。

汉传佛教的菩萨体系庞大,其中最受尊崇的被称为“八大菩萨”或“四大菩萨”,他们各自象征不同的修行法门与慈悲精神,成为众生修行的重要榜样,以四大菩萨为例,他们分别对应“悲、智、行、愿”四大核心德目,形成了完整的修行路径:观音菩萨代表大悲,寻声救苦,有“千手千眼观音”之形象,象征其悲心周遍一切众生;文殊菩萨象征大智,以智慧剑断烦恼根,常骑青狮,代表般若智慧;普贤菩萨代表大行,以十大愿王导归极乐,骑白象,体现实践与愿力的结合;地藏菩萨代表大愿,“地狱不空,誓不成佛”,以救度众生为己任,其信仰深入民间,尤其与孝道、因果观念紧密相连。

与印度佛教菩萨相比,汉传佛教菩萨信仰呈现出显著的本土化特征,观音菩萨在印度早期多为男性形象,传入中国后逐渐融合中国传统文化中的“慈母”意象,演变为温柔慈悲的女性形象,并衍生出妙善公主等本土传说;弥勒菩萨在印度被视为未来佛,而汉传佛教则奉布袋和尚契此为弥勒化身,塑造了“大肚能容,笑口常开”的欢喜形象,传递“即心是佛”的禅意,这种本土化不仅是形象的转变,更是精神内核与中国文化价值观(如孝道、忠义、和谐)的深度融合。

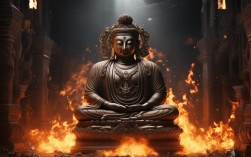

汉传佛教菩萨信仰还通过经典、艺术与仪式得以广泛传播。《妙法莲华经》《华严经》《地藏经》等经典系统阐释了菩萨的修行境界与慈悲事迹,成为信仰的理论基础;敦煌壁画、龙门石窟等艺术瑰宝以菩萨形象为核心,展现了宗教美学的巅峰;而观音诞、地藏诞等节日习俗,以及烧香、祈福、放生等仪式,则使菩萨信仰深入日常生活,形成“人间佛教”的实践路径。

以下是汉传佛教核心菩萨的基本信息概览:

| 菩萨名 | 梵名(音译) | 象征意义 | 主要经典 | 信仰特点 |

|---|---|---|---|---|

| 观音 | Avalokiteshvara | 大悲 | 《法华经·普门品》 | 寻声救苦,有求必应 |

| 文殊 | Manjushri | 大智 | 《文殊师利所说般若波罗蜜多经》 | 智慧第一,教导断惑 |

| 普贤 | Samantabhadra | 大行 | 《华严经·普贤菩萨行愿品》 | 行愿第一,导归极乐 |

| 地藏 | Ksitigarbha | 大愿 | 《地藏菩萨本愿经》 | 救度地狱众生,孝道象征 |

| 弥勒 | Maitreya | 欢喜 | 《弥勒上生经》《弥勒下生经》 | 未来佛,现世化身布袋和尚 |

这些菩萨不仅是宗教信仰的对象,更是中国人精神世界的文化符号:观音的悲心体现了“仁爱”伦理,文殊的智慧呼应了“格物致知”的儒家传统,普贤的行愿契合了“知行合一”的实践精神,地藏的大愿则强化了“百善孝为先”的孝道文化,他们的信仰共同塑造了汉传佛教“慈悲济世、智慧圆融、实践为本”的核心特质,成为中华文化不可或缺的一部分。

相关问答FAQs

Q1:汉传佛教的菩萨与印度佛教菩萨有哪些主要区别?

A1:区别主要体现在三个方面:一是形象本土化,如观音从男性变为女性,弥勒从庄严佛相变为布袋和尚;二是精神内核融合,菩萨信仰吸收了中国儒家“孝道”、道家“和谐”等思想,如地藏菩萨与孝道结合,观音菩萨与民间“救苦救难”的期盼呼应;三是实践路径简化,汉传佛教更强调“即身成佛”的便捷法门,通过念诵菩萨名号(如“观音圣号”“地藏圣号”)即可获得加持,而印度佛教更注重严格的禅定与戒律修行。

Q2:为什么观音菩萨在汉传佛教中信仰最广泛?

A2:观音菩萨信仰的普及源于多重因素:一是经典依据,《法华经·普门品》明确记载观音“闻声救苦”,能满足众生对现世利益的诉求,如消灾、解厄、求子等;二是形象亲和,观音从早期威严的菩萨形象演变为温柔的女性形象,更符合中国文化中对“慈母”的心理期待,拉近了与信徒的距离;三是文化融合,观音信仰与中国传统的“观世音”(观察世间声音)观念结合,并融入了道教“慈航道人”的元素,形成了跨宗教的包容性;四是仪式简便,念诵“南无大慈大悲救苦救难观世音菩萨”的名号即可感应,无需复杂修行,适合各阶层民众,因此在汉传佛教中形成了“家家弥陀佛,户户观音菩萨”的信仰盛况。