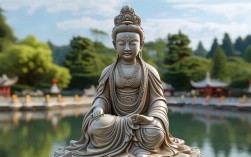

在民间信仰的广阔图景中,菩萨信仰始终占据着重要位置,“信迷信菩萨登堂”这一表述,实则折射出普通信众对神佛世界的敬畏与精神寄托,所谓“登堂”,既指物理空间中进入庙宇殿堂、面对菩萨像礼拜的仪式行为,也隐喻着信众通过特定信仰实践,与菩萨精神“相通”的心理过程,这一现象背后,既有深厚的文化根基,也承载着复杂的社会心理,需要理性审视其内涵与外延。

从文化根源看,菩萨信仰的流行与佛教中国化进程密不可分,观音、文殊、普贤等菩萨,在佛教经典中本是“觉悟有情”“救度众生”的象征,传入中国后,逐渐与本土儒家的“仁爱”、道家的“自然”等思想融合,被赋予更贴近世俗生活的功能——求子、消灾、学业、事业等,这种“入世化”转向,让菩萨从遥远的“佛国”走进百姓日常生活,“登堂”拜祭自然成为表达诉求的重要方式,尤其在传统农业社会,面对天灾人祸、不确定性带来的焦虑,信众通过“登堂”仪式,将希望寄托于菩萨的“慈悲”与“感应”,本质上是对“善有善报”“因果轮回”等朴素伦理观念的认同,也是对秩序与安宁的精神渴求。

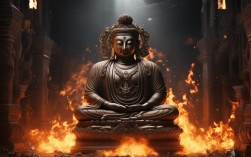

“菩萨登堂”的仪式实践,往往包含一套约定俗成的行为逻辑,每个环节都承载着特定的文化寓意,以常见庙宇拜祭为例,信众从踏入山门开始,便需经历“净心(静默肃立)—上香(双手持香,三拜三叩)—供品(水果、素斋等,象征恭敬与供养)—祈福(默念心愿,诉说诉求)—回向(祈愿功德共享)”等步骤,这些动作看似简单,实则是信众与神灵“沟通”的符号化表达:上香表“香火不断”,寓意信仰传承;供品取“洁净丰盛”,代表对菩萨的虔诚;叩拜时的“五体投地”,则体现对神圣对象的敬畏,不同地区的“登堂”仪式或有差异,如南方部分庙宇的“绕佛”环节(顺时针绕行佛像三圈),北方庙宇的“开光”法会(为佛像赋予“灵性”),但核心均是通过仪式感,强化信众对“菩萨有灵”的心理认知,从而获得精神慰藉。

从社会功能视角看,“菩萨登堂”信仰在特定情境下具有积极意义,对个体而言,它是心理调适的“缓冲器”:当面临生活困境时,拜祭行为能通过“转移注意力”“赋予事件意义”等方式,缓解焦虑情绪,增强面对挑战的勇气,对社区而言,庙宇常成为公共交往空间,庙会、法会等活动不仅凝聚邻里关系,还传承着传统技艺(如庙宇雕刻、经文书法)和伦理观念(如“诸恶莫作,众善奉行”),部分信众通过“登堂”许愿后,会以“做义工”“捐善款”等方式“还愿”,这种“祈福—行善”的联动,客观上促进了公益行为,体现了信仰的社会价值。

需警惕“信迷信菩萨登堂”中可能存在的“异化”倾向,若将“登堂”视为“交易式”的“烧香拜佛,菩萨保我”,或因一时不顺而归咎于“心不诚”,甚至依赖“菩萨显灵”而放弃现实努力,便容易陷入“迷信”的误区,真正的信仰应指向“内省”与“践行”:菩萨的“慈悲”启示人向善,“智慧”引导人理性,而非让人逃避责任或盲从“神棍”的“解灾”骗局,历史上,曾有人因过度沉迷“登堂求神”,轻信“改运”之说而倾家荡产;也有人因认为“菩萨会惩罚恶人”,对自身过错缺乏反思,最终偏离信仰的正道,这些警示我们,“登堂”的本质是“心”的虔诚,而非“形式”的铺张;信仰的核心是“修己”,而非“求他”。

常见“菩萨登堂”仪式步骤及寓意简表

| 步骤 | 具体行为 | 文化寓意 |

|---|---|---|

| 净心 | 庙殿外静立片刻,平复心绪 | 摒除杂念,以虔诚之心面对神灵 |

| 上香 | 双手持三炷香,点燃后过头顶,插入香炉 | “敬佛、敬法、敬僧”,象征与菩萨沟通 |

| 叩拜 | 双膝跪地,双手合十,俯身叩首三次 | 表达对菩萨的恭敬与感恩 |

| 供品 | 摆放水果、素点、鲜花等供品 | “以诚相待”,供奉洁净丰盛,表心意 |

| 祈福 | 默念心愿,可诉说个人或家庭诉求 | 将希望寄托于菩萨的“慈悲”与“感应” |

| 回向 | 双手合十,默念“愿以此功德,普及于一切” | 将个人功德回向众生,体现大乘精神 |

相关问答FAQs

问:“信菩萨登堂”是否等同于封建迷信?

答:两者不能简单划等号。“信菩萨登堂”是民间信仰的一种实践形式,核心是通过仪式获得精神慰藉与道德指引,其文化内涵包含对“善”的追求、对“秩序”的认同,且常与传统习俗、伦理教化结合,具有积极的社会功能,而“封建迷信”特指利用信仰骗取财物、危害人身安全或否定科学理性的行为(如“神汉跳大神”“算命改运”骗钱),正常的“菩萨登堂”若以理性为基、以修心为本,便不属于封建迷信;若陷入“烧香越多越灵”“不拜菩萨就会遭灾”等极端认知,则可能滑向迷信的误区,需加以警惕和引导。

问:现代社会中,年轻人如何看待“菩萨登堂”?

答:当代年轻人对“菩萨登堂”的态度呈现多元分化:部分人因成长于传统家庭,仍保留“登堂”习惯,但更注重“心意”而非“形式”,如只上三炷香、不刻意求“显灵”;部分人将其视为“文化体验”,在旅游或节日时参与庙会活动,感受传统氛围;也有部分人因受科学教育影响,对“菩萨显灵”持怀疑态度,但认可其作为“心理安慰剂”的价值,值得注意的是,近年来“寺庙游”在年轻人中悄然兴起,如杭州灵隐寺、苏州寒山寺等成为热门打卡地,这反映出年轻人对传统信仰文化的“重新发现”——他们或许不深信“神佛”,却愿意通过“登堂”仪式暂时脱离快节奏生活,寻找内心的平静与归属感,这种“文化自信”下的理性态度,或许正是传统信仰在现代社会的新定位。