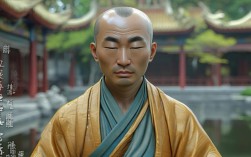

宏满法师,当代佛教界德高望重的僧人,以其深厚的佛学造诣、严谨的修行态度和积极的弘法事业,在信众中享有崇高声誉,他秉持“慈悲济世、智慧度人”的宗旨,致力于佛法的传承与传播,同时积极参与社会慈善,践行佛教利他精神,为构建和谐社会贡献宗教力量。

基本信息与修行历程

宏满法师,俗名张宏满,1965年出生于江苏苏州一个书香世家,自幼受家庭熏陶,对传统文化及佛学萌生兴趣,少年时期便熟读《心经》《金刚经》等经典,常有出尘之念,1983年,于苏州寒山寺依性空长老剃度出家,法号宏满,从此潜心修行,追求佛法真谛,1985年,赴中国佛学院栖霞山分院学习,系统研习戒律、俱舍、中观、唯识等佛教经典,以优异成绩毕业,后留院任教,主讲《法华经》《楞严经》等课程,1990年,赴日本天台宗比叡山延历寺参学,研修日本佛教仪轨及天台教义,期间与日本佛教界保持友好交流,促进中日佛教文化互鉴,1995年,回国后受聘于福建闽南佛学院,担任教务长,培养了大量佛教人才,其授课深入浅出,善于结合现代生活阐释佛法义理,深受学员喜爱。

教育背景与学术贡献

宏满法师的佛学教育背景扎实且多元,不仅精通汉传佛教显密教义,对南传佛教、藏传佛教也有深入研究,他先后获得中国佛学院学士、硕士学位,并于2005年获得泰国朱拉隆功大学佛学博士学位,论文《佛教慈悲思想与现代社会的伦理实践》获国际佛教学术奖,在学术领域,法师著作颇丰,著有《〈金刚经〉的现代解读》《佛法与人生》《慈悲的力量》等十余部专著,发表论文《佛教生态观与可持续发展研究》《人间佛教的实践路径》等三十余篇,多被国内外学术期刊转载,他还主编《佛教文化丛书》《禅修入门指南》等普及读物,致力于推动佛学的大众化与现代化。

社会职务与弘法事业

作为佛教界的重要代表,宏满法师现任中国佛教协会副会长、江苏省佛教协会会长、苏州寒山寺方丈、闽南佛学院院长等职,在社会服务方面,他积极投身慈善事业,2008年汶川地震后发起“佛光助学”项目,资助灾区贫困学生千余人;2013年成立“宏满慈善基金会”,累计捐款捐物超千万元,用于扶贫、助学、医疗救助等领域,弘法方面,法师常年奔波于国内外,每年举办百余场讲经法会及禅修营,足迹遍布国内各大寺院及东南亚、欧美等地,他创新弘法形式,通过短视频平台开设“宏满法师开示”专栏,以通俗易懂的语言讲解佛法,累计受众超千万人次,成为连接传统佛法与现代社会的桥梁,他还推动寺院文化建设,在寒山寺设立“佛教文化研究中心”,举办“海峡两岸佛教文化交流论坛”,促进两岸及国际佛教界的对话与合作。

修行理念与人格魅力

宏满法师的修行以“解行并重”为要,既重视经典研习,也注重实践修行,他常教导信众“佛法在世间,不离世间觉”,强调将佛法智慧融入日常生活,以慈悲心待人,以清净心处事,其人格魅力体现在谦逊低调、慈悲包容,无论是对待僧众还是信众,均以平等心相待,耐心解答疑惑,用自身言行诠释佛教的“无缘大慈,同体大悲”,法师生活中简朴自律,每日坚持早晚课诵、坐禅诵经数十年如一日,其精进精神感染着身边每一个人。

相关问答FAQs

问:宏满法师在弘法过程中,如何将古老的佛法义理与现代人的生活需求相结合?

答:宏满法师认为,佛法的核心是智慧与慈悲,具有永恒的生命力,其诠释应与时俱进,他强调“契理契机”的弘法原则,在讲经时避免枯燥的教条式解读,而是结合现代人面临的压力、焦虑、人际关系等问题,用佛法中的“无常观”“因果观”“慈悲心”等智慧提供解决方案,在讲解“放下”时,他会联系现代人过度追求物质导致的身心疲惫,引导信众学会“放下执念,活在当下”;在禅修教学中,他简化传统禅修仪轨,融入正念减压疗法等现代心理学元素,让禅修更贴近都市人的生活习惯,帮助人们通过调伏内心获得平静与力量。

问:宏满法师对在家居士的日常修行有哪些具体建议?

答:法师认为在家居士修行应立足生活,从小处着手,他提出“三调”建议:一是“调心”,每日抽出15-20分钟静坐或诵经,培养专注力,观照自心;二是“调身”,保持规律作息,饮食清淡,适度运动,以健康的身体承载修行;三是“调行”,在家庭、工作中践行慈悲与智慧,如对家人多包容、对同事友善、对弱势群体伸出援手,将佛法落实为利他的行为,他特别强调“持戒”的重要性,建议居士遵守“五戒”(不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒),认为持戒是修行的根基,能帮助众生远离恶业,积累福报。