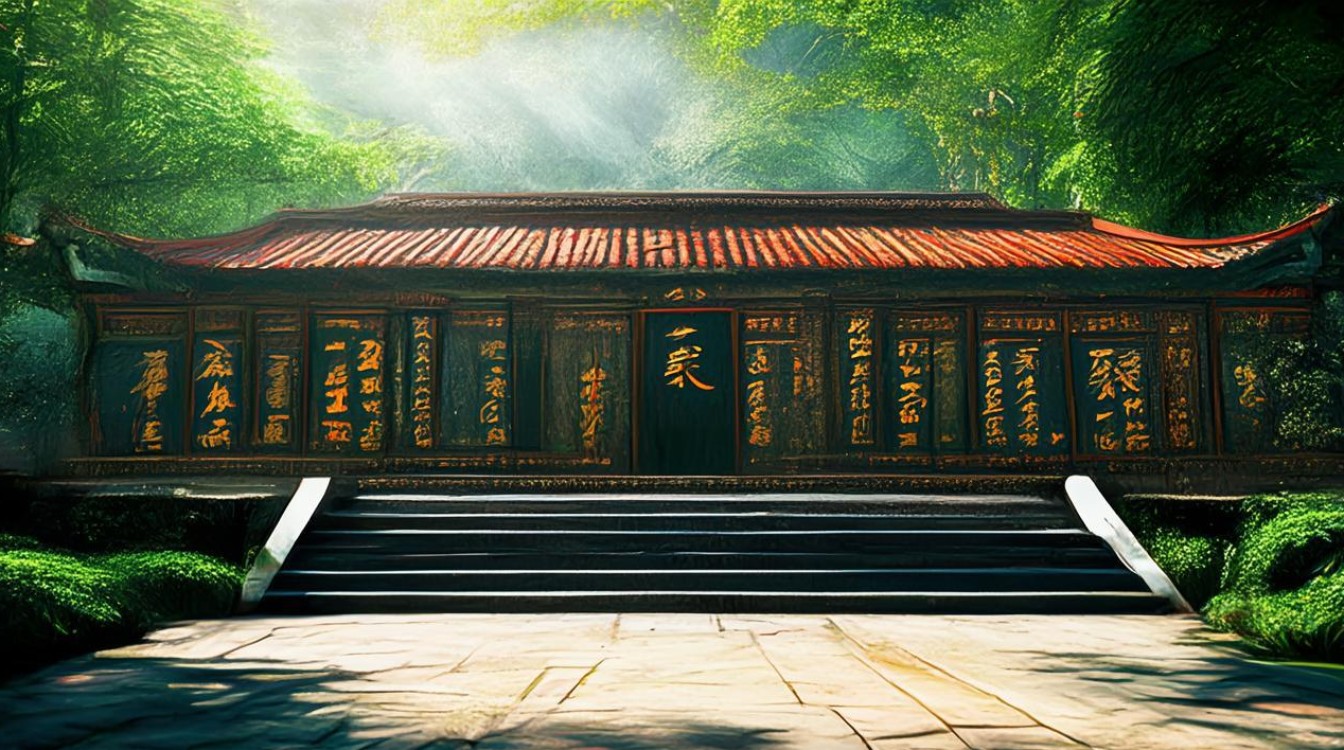

寺庙,作为佛教信仰的物质载体与僧团修行的核心场所,其形制与管理模式在中国佛教发展史上形成了丰富的层次。“十方丛林”作为佛教寺院的高级规制,不仅承载着僧团共修的传统,更体现了佛教“无缘大慈,同体大悲”的包容精神,是理解中国佛教制度的重要窗口。

“丛林”一词,本意为“茂密的树林”,佛教借以喻指僧众聚居修行、共住共学的清净之地,唐代禅宗兴起,百丈怀海禅师鉴于以往僧侣多依居律寺、修行不便,遂创立《百丈清规》,确立“丛林制度”,主张“一日不作,一日不食”,将禅宗从传统的“头陀行”转向“僧团共住”,使寺院成为兼具修行、生产、教育功能的综合性社区,而“十方”二字,则进一步强化了丛林的开放性与平等性——“十方”即东、西、南、北、东南、西南、东北、西北、上、下,象征寺院不局限于某一地域、宗派或师承,对所有发心修行的僧俗开放,属于“十方选贤”的大寺院规制。

十方丛林的核心特质,集中体现在其管理制度与僧团结构上,方丈的产生方式独具特色:不同于子孙庙(师徒传承、私相授受的中小寺院)的“法脉相承”,十方丛林的方丈由僧团民主推举,需具备深厚的德行、渊博的学识及管理能力,经十方僧人公议后“请职”,且任期有限,体现了“选贤与能”的平等原则,丛林内部严格遵循“清规戒律”,以《百丈清规》为蓝本,设立“序职”(僧人资历与修行阶位)与“列职”(寺院管理职务),如客堂(负责接待挂单僧人)、库房(负责财务物资)、维那(负责僧众纪律)、知藏(负责经典保管)等,各司其职又相互协作,形成“和合众”的自治体系。“挂单”制度是十方丛林包容性的直接体现:云游僧人(俗称“游方僧”)可凭“戒牒”(出家证明)向丛林客堂申请短期居住(“挂单”),丛林提供食宿、修行场所,不问出身、不分宗派,为僧众提供了修行交流的平台,这种“十方来,十方去”的流动模式,极大促进了佛教思想的传播与融合。

十方丛林与子孙庙的区别,可通过以下表格清晰呈现:

| 对比维度 | 十方丛林 | 子孙庙 |

|---|---|---|

| 性质 | 十方共有、选贤管理的公共寺院 | 秒相授受、师徒传承的私人寺院 |

| 方丈产生 | 僧团公推,十方选贤 | 师徒传承,方丈为寺院“法主” |

| 僧众来源 | 十方僧人可挂单常住,不限宗派 | 多为方丈弟子或剃度师徒,宗派固定 |

| 管理方式 | 民主管理,设堂口分职,清规约束 | 方丈集权管理,弟子辅助,师徒权威主导 |

| 财产归属 | 寺院共有,用于公共修行与慈善 | 方丈个人或师门所有,可继承 |

| 社会功能 | 修行中心、教育机构、慈善枢纽,辐射广泛 | 多为地方信仰场所,功能单一,影响有限 |

历史上,十方丛林在佛教发展中扮演了关键角色,从唐代百丈山禅林到宋代杭州灵隐寺、明代北京潭柘寺,十方丛林不仅是禅宗“农禅并重”的实践基地,更成为刻经印藏、培养僧才、弘扬佛法的重要中心,宋代明州(今宁波)天童寺作为十方丛林,吸引杨岐派、曹洞宗等多位高僧驻锡,其“禅法东传”不仅影响日本、朝鲜半岛的佛教发展,更推动了“文字禅”“看话禅”等宗风的形成,十方丛林还常参与社会救济,如宋代赈灾、清代义学等,体现了佛教“慈悲济世”的宗旨。

相关问答FAQs

Q1:十方丛林和子孙庙的根本区别是什么?

A:根本区别在于“归属权”与“管理权”,十方丛林是“十方共有”的公共寺院,方丈由僧团推举,管理民主,接纳十方僧人;子孙庙是“师徒私相授受”的私人寺院,方丈为寺院法主,管理集权,僧众多为师徒传承,十方丛林强调“选贤与能”,子孙庙强调“法脉相承”,二者共同构成了中国佛教寺院的双重体系。

Q2:普通人可以在十方丛林修行吗?

A:可以,十方丛林对发心修行的普通人(包括在家居士与出家僧人)开放,在家居士可申请短期“挂单”体验丛林生活,参与早晚课诵、坐禅、听经等活动;出家僧人则需携带戒牒,经客堂考核后常住,依丛林清规修行,但需遵守丛林规矩,服从管理,保持清净心,以维护僧团的和合与庄严。