在藏传佛教的寺庙中,藏文符号不仅是文字的载体,更是宗教信仰、宇宙观与艺术美学的集中体现,这些符号或镌刻于石壁,或绘制于唐卡,或编织于经幡,或镶嵌于法器,以独特的视觉语言传递着佛法深意,成为寺庙空间中不可或缺的精神符号。

藏文符号的体系与源起

藏文符号体系源于公元7世纪松赞干布时期,吞弥·桑布扎在梵文基础上创制的藏文字母,后与古象雄文化中的雍仲符号(如“卍”字符)及印度佛教密宗的“种子字”(梵文真言的简写)融合,形成了兼具表意与神秘功能的符号系统,最核心的符号包括六字真言、十相自在图、八吉祥物、种子字等,它们既是经文内容的浓缩,也是修行者观想的对象,承载着“文字即咒语”的宗教观念,在寺庙中,这些符号并非随意装饰,而是严格按照《造像量度经》《绘画量度经》等仪轨布局,确保每一笔划、每一组合都符合宗教规范与象征逻辑。

寺庙中的符号载体与分布

藏文符号在寺庙中的分布几乎无处不在,从建筑结构到宗教器物,从公共空间到私密修行场所,均可见其身影。

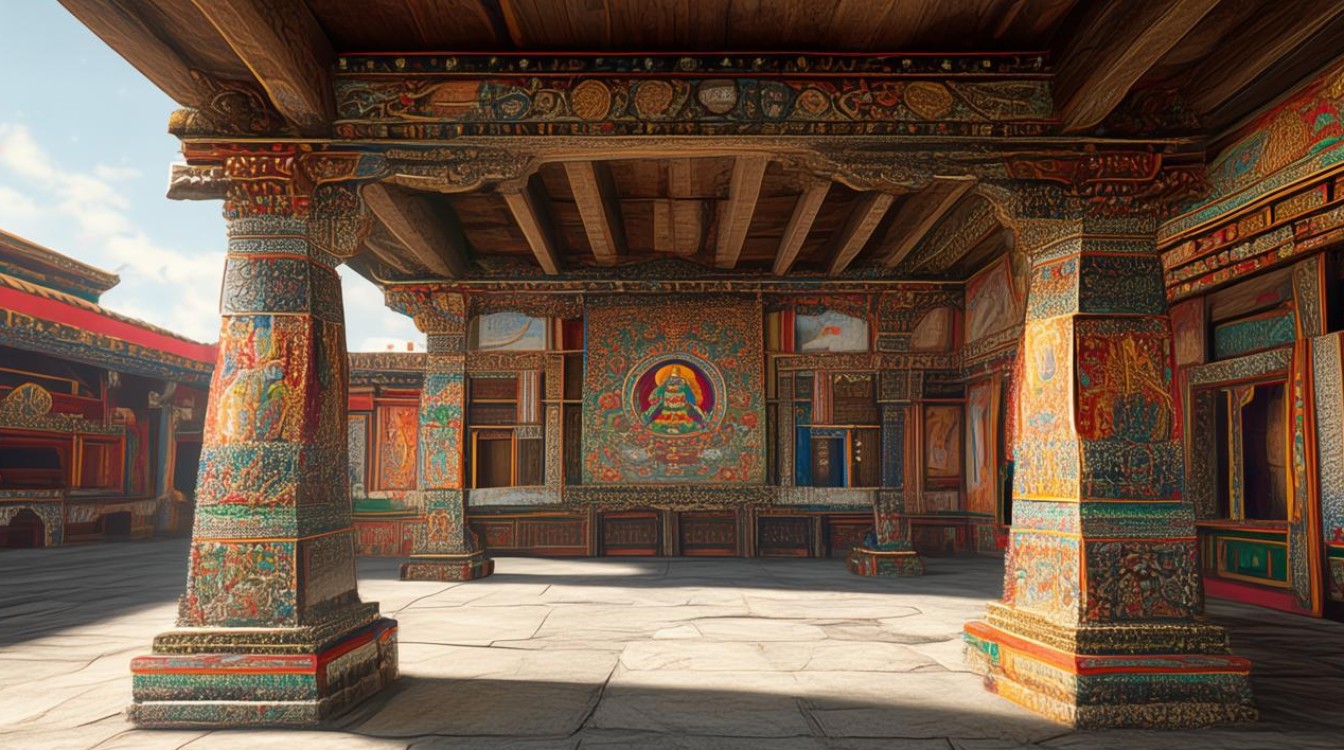

建筑与空间:寺庙的屋顶、廊柱、门窗是藏文符号的重要载体,大昭寺的金顶上,“十相自在图”常以鎏铜或壁画形式呈现,其由藏文字母“ཀ”“ག”“ཎ”“ད”“པ”“ཡ”“ར”“ལ”“ས”“ཧ”与符号“ཧཱུཾ”“ཏྲཱཾ”“ཧྲཱི”“ཨཱཿ”组合而成,象征宇宙时空的圆满与修行者的成就;布达拉宫的转经廊内,墙壁上刻满六字真言“ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུཾ་”,信徒每绕行一圈,便相当于念诵一遍真言,实现“身语意”的修行统一。

经书与法器:作为宗教活动的核心工具,经书与法器上的符号更具神圣性,佛经的封面常以“种子字”装饰,如代表阿弥陀佛的“ཨཱཿ”、代表文殊菩萨的“ཨ་ར་པ་ཙ་”,这些单音节符号被视为本尊的“心咒”,能召感本尊加持;法器如金刚杵、法铃、曼茶罗上的藏文符号,则对应不同的修法仪轨,如金刚杵上的“ཀྵེ་རི”象征“摧破烦恼”,法铃上的“གནས་བརྟན”象征“法住不动”。

唐卡与壁画:唐卡作为“可移动的寺庙”,其中心构图与边缘装饰均离不开藏文符号,主尊背光中的“种子字”标示本尊身份,背景中的“ཧཱུཾ”“ཏྲཱཾ”等咒语符号则构成“坛城”的微观宇宙;壁画中的“八吉祥物”(法轮、法螺、宝伞、白盖、莲花、宝瓶、金鱼、盘长)虽以物象呈现,但常配有藏文题记,如“ཆོས་འཁོར་”(法轮)象征佛法永恒,“དཔལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་”(金刚心)象征坚固不坏。

日常用品与公共设施:寺庙的经幡、玛尼石、转经筒等日常物品上,藏文符号更是无处不在,风马旗上的“ལྷ་སྲིན་བོན་ཆུང”与六字真言结合,借风力传播祝福;玛尼石上刻写的“སྟོང་པ་ཉིད་”(空性)等经文,让石头成为“会说话的经书”;转经筒内的经文卷轴,则以微缩藏文符号的形式,将经文的力量封装于可转动的器物中。

符号的宗教象征与精神内核

藏文符号在寺庙中的核心功能,是通过视觉形式浓缩佛法的“教理”与“证悟”,为信徒提供修行的路径与精神寄托。

六字真言“ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུཾ” 是最具代表性的符号,由六个藏文字母组成,分别象征“皈依佛、法、僧”与“慈悲、智慧、方便”,在寺庙中,它既是诵持的咒语,也是装饰的母题,信徒通过书写、念诵、观想真言,达到“口诵心惟、身语意合一”的修行状态。

十相自在图 作为时空圆满的象征,其藏文符号组合包含“时轮”与“内证”两层含义:外层代表宇宙的“风、火、水、土”四大元素与“日、月、罗睺”三光,内层象征修行者“脉、气、明点”的转化,通过观想此图,信徒可祈求“息增怀诛”四事业成就(息灾、增益、怀爱、诛杀)。

种子字 则以“音、形、义”三位一体的方式,指向佛菩萨的“自性”。“ཨོཾ”代表“法身佛”的“不生不灭”,“ཧཱུཾ”代表“报身佛”的“大乐圆满”,单个符号的笔画结构(如“ཨཱཿ”的三点水象征“慈悲”)本身就蕴含深义,是密宗“即身成佛”观想体系的核心。

文化功能与艺术表达

除宗教功能外,藏文符号还是藏族文化传承与艺术创新的重要媒介,在寺庙中,符号的书写与绘制严格遵循“度量”与“色彩”规范:颜色方面,蓝色(象征“法界”)、白色(“清净”)、红色(“智慧”)、黄色(“富足”)、绿色(“和平”)对应不同的宗教寓意;线条方面,藏文书法的“乌金体”(楷书)、“珠擦体”(草书)等字体,既保证了符号的辨识度,又具有书法美感,大昭寺的“唐拉”大门上,藏文符号与卷草纹、神兽图案结合,形成宗教与艺术的完美融合,成为藏族建筑艺术的典范。

符号的公共性还体现在其“教化功能”上:通过寺庙壁画、唐卡中的符号故事(如“六道轮回图”旁的藏文题记),信徒能直观理解“因果业力”“慈悲喜舍”等教义;而玛尼石、风马旗上的符号,则让宗教信仰渗透到日常生活,形成“人人识符号,家家有信仰”的文化氛围。

藏文符号在寺庙中的主要类型及意义(表格)

| 符号类型 | 常见载体 | 核心象征意义 |

|---|---|---|

| 六字真言 | 转经筒、经幡、玛尼石 | 观世音菩萨慈悲,六度波罗蜜(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧) |

| 十相自在图 | 寺庙壁画、法器、唐卡 | 宇宙时空圆满,修行者“身语意”成就 |

| 八吉祥物 | 建筑彩绘、法器、唐卡 | 八种吉祥福报(法轮-佛法永恒,宝伞-权威护佑,莲花-清净无染等) |

| 种子字 | 佛像基座、经书封面、坛城 | 佛菩萨“自性”象征,如“ཨོཾ”为法身,“ཧཱུཾ”为大乐 |

| 梵文字符(咒语) | 坛城、法器、经文 | 咒语力量,护佑众生,如“ཏདྱཐཱ”为“礼赞咒” |

相关问答FAQs

Q1:普通人如何在寺庙中正确理解藏文符号的寓意?

A:理解藏文符号需结合宗教背景与文化语境,可通过寺庙提供的介绍牌、讲解或请教僧人,明确符号的名称与基本含义(如“六字真言”对应观世音菩萨);观察符号的载体(如转经筒上的真言强调“诵持”,坛城中的种子字强调“观想”),结合其在寺庙中的位置(如屋顶的“十相自在图”象征空间圆满)理解其功能;避免主观臆断,尊重符号的宗教神圣性,将其视为文化符号而非单纯的“装饰图案”。

Q2:藏文符号在寺庙中的制作是否遵循特定规范?

A:是的,藏文符号的制作严格遵循宗教仪轨与艺术规范,以唐卡中的符号绘制为例:画师需通过“皈依”“发心”等仪式净化身心;依据《绘画量度经》确定符号的比例、位置(如种子字需位于本尊心口或头顶);材料上,多采用天然矿物颜料(石绿、石青、金粉等),确保色彩持久且具有“加持力”;书写方面,藏文书法需遵循“正字法”,如“ཨོཾ”的笔画需圆润流畅,象征“法轮常转”,这些规范既保证了符号的宗教准确性,也体现了藏族传统工艺的严谨性。