文殊菩萨,全称“文殊师利菩萨”,梵文名Mañjuśrī,意为“妙吉祥”,是佛教中象征智慧的菩萨,位列释迦牟尼佛左胁侍,与普贤菩萨右胁侍共辅佛陀,被誉为“智慧第一”,在佛教体系中,文殊菩萨代表般若智慧,能断众生无明烦恼,引领众生证得菩提。

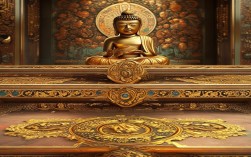

文殊菩萨的形象具有鲜明的象征意义,其身呈金色,表法身清净;头戴五佛冠,象征五智圆满;右手持智慧剑,剑表智慧能斩断众生的无明、贪、嗔、痴等烦恼;左手持般若经书,表智慧如海,含摄一切佛法经典;坐骑为青狮子,狮子代表威猛,寓意智慧能摧破一切外道邪论,令众生心生敬畏与信服,这些法器与形象组合,共同构成了文殊菩萨“智慧威猛”的核心特质。

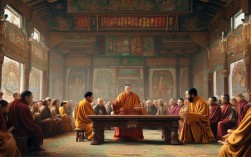

在佛教经典中,文殊菩萨的地位举足轻重。《华严经》中,文殊菩萨作为“诸佛母,诸佛师”,在法会中常为大众开示甚深法义,引导菩萨行者修行;《文殊师利般若波罗蜜经》则专门阐述般若智慧的重要性,强调“般若为诸佛母”,一切修行皆以智慧为根本,在《维摩诘经》中,文殊菩萨与维摩诘居士的对话,展现了大乘佛教“不二法门”的智慧境界,成为佛教思想史上的经典篇章。

文殊菩萨的修行法门以“开发智慧”为核心,持诵文殊菩萨心咒“唵阿惹巴那底”(Oṃ A Ra Pa Ca Na Dhīḥ)是常见修行方式,据《文殊仪轨经》记载,持此咒能增长智慧、辩才,消除愚痴与障碍,观想文殊菩萨形象也是重要修行,修行者需观想菩萨身金色、持剑持经、坐青狮子,心念合一,以感召菩萨加持,中国五台山作为文殊菩萨的应化道场,自古以来便是佛教徒朝圣之地,唐代高僧澄观法师曾驻锡五台山,撰《华严经疏》,以“清凉”诠释五台山,使文殊信仰与汉传佛教深度融合。

文殊菩萨的文化影响深远,在汉传佛教中,文殊菩萨常被塑造成庄严菩萨相,供奉于大雄宝殿两侧;在藏传佛教中,文殊菩萨有寂静相与忿怒相,忿怒相代表智慧能迅速断除深重烦恼,文殊菩萨的形象还广泛出现在敦煌壁画、寺庙雕塑、唐卡等艺术形式中,成为佛教艺术的重要题材,民间信仰中,学子常于考前朝拜文殊菩萨,祈求智慧增长;文人墨客也以文殊为精神象征,追求“妙笔生花”的创作境界。

| 法器名称 | 象征意义 | 相关经典依据 |

|---|---|---|

| 智慧剑 | 断除无明烦恼,破除邪见 | 《文殊师利发趣经》:“智慧剑能截烦恼根” |

| 般若经书 | 含摄一切佛法,智慧源泉 | 《大般若经》:“般若波罗蜜多能出生一切佛法” |

| 青狮子 | 智慧威猛,摧破外道 | 《文殊菩萨本愿经》:“青狮子表智慧力能伏一切” |

FAQs

-

文殊菩萨和普贤菩萨的区别是什么?

文殊菩萨代表“智”,象征般若智慧,能断烦恼,引领众生理解佛法真理;普贤菩萨代表“行”,象征大行愿力,教众生实践菩萨道,行持六度,二者“悲智双运”,共同构成大乘佛教修行的核心——智慧指导实践,实践深化智慧。

-

普通人如何修持文殊法门?

普通人可通过每日持诵文殊心咒(如“唵阿惹巴那底”108遍),培养专注力与信心;阅读《心经》《金刚经》等般若经典,理解空性智慧;在日常生活中保持觉知,以智慧观照烦恼,遇事冷静思考,将“智慧”融入行住坐卧,逐步开发自性光明。