在佛教文化中,“暗珠”并非指代某种实体珠宝,而是隐喻隐藏在教义、修行或象征体系中的深层智慧,如同蚌壳内未经打磨的珍珠,需以虔诚心与智慧去发掘,它既可能是经典中未直白的密意,也可能是修行中对“空性”“无我”的隐晦体悟,更指向超越表象的终极真理。

暗珠的象征隐喻:从形到性的隐秘指向

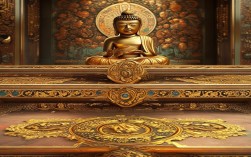

佛教常以“珠”喻法,如“法珠”“如意珠”,象征圆满觉悟与慈悲愿力,而“暗珠”之“暗”,并非晦涩难懂,而是强调其超越语言文字的特质,正如《金刚经》所言“凡所有相,皆是虚妄”,暗珠不执着于外在形式,而是指向内在佛性的觉醒,佛珠(数珠)常以108颗为计数,暗合断除108种烦恼;每颗珠子的圆融无碍,隐喻“不生不灭、不垢不净”的法性,暗珠藏于其中,提醒修行者:计数是手段,破除对“数”的执着、体悟“无相”之真谛,才是核心。

经典中的暗珠密码:隐微处的究竟义

佛教经典中,许多深义并非直白陈述,而是以隐喻、譬喻或公案的形式隐藏,如同暗珠需以慧眼识取,以《心经》为例,“色即是空,空即是色”常被误解为“空无一切”,实则暗珠在于“色空不二”——现象(色)与本质(空)非对立,而是体用不二,再如禅宗公案“世尊拈花,迦叶微笑”,佛陀以花示法,迦叶以心印心,未着一言却直指“以心传心”的暗珠:超越语言的直觉体悟,才是禅宗精髓,经典中的暗珠,是“指月之指”,而非月本身,需避免执着于文字,而应透过文字见本性。

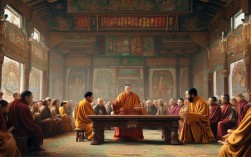

修行中的暗珠心法:在“暗”中照见本心

修行之路,常需在“无明”与“觉悟”间穿行,“暗珠”恰是破无明的利器,净土宗的“念而无念”,暗珠在于“不执着于念佛相,而念念归命弥陀”;密宗的“即身成佛”,暗珠是“烦恼即菩提,生死即涅槃”——不逃避烦恼,而是在烦恼中观照自性,烦恼便成觉悟的资粮,修行中的暗珠,并非神秘体验,而是“平常心是道”:在行住坐卧中观照念头,不随境转,如《坛经》所言“菩提只向心觅,何劳向外求玄”,暗珠就在每个人的本心中,只是被妄想执着遮蔽。

暗珠的多维内涵解析

| 维度 | 核心内涵 | 实践路径 | 经典依据 |

|---|---|---|---|

| 象征隐喻 | 佛珠形制背后的法性观 | 破除外相执着,体悟空性 | 《金刚经》《华严经》 |

| 经典密意 | 隐微处的究竟义 | 不立文字,直指本性 | 《心经》《禅宗公案》 |

| 修行心法 | 烦恼与觉悟的不二 | 观照自心,平常心是道 | 《坛经》《大智度论》 |

相关问答FAQs

问:佛教“暗珠”是否需要特定传承或仪轨才能理解?

答:暗珠的核心是“心法”,而非外在传承或仪轨,虽然佛教各宗派(如禅、密、净)有不同的修行体系,但暗珠的本质是“自性本具”,如禅宗强调“人人皆有佛性”,无需依赖外在权威,只需通过观照自心、参究话头(如“念佛是谁”)即可见性,善知识的指引可避免歧路,但传承的关键在“心心相印”,而非形式上的仪轨。

问:普通人如何在生活中体悟“暗珠”智慧?

答:暗珠并非高深莫测,而是融入日常的“平常心”,面对他人误解时,不急于辩解(破“我执”),观照“嗔心”的生灭,便是体悟“无我”;处理琐事时不烦躁,专注当下,便是“活在当下”的暗珠;看到自然万物时,不分别好坏,体悟“缘起性空”,便是见性,暗珠的智慧,在于将修行融入生活,在“行住坐卧”中照见本心。