佛教梵呗作为佛教音乐的核心形式,是以音声传递佛法、庄严道场的重要载体,其历史可追溯至印度佛教早期,历经两千余年的中国化演变,形成了兼具宗教性与艺术性的独特文化体系,它不仅是僧侣修行时的辅助工具,更是佛教文化与中国传统音乐融合的结晶,深刻影响了东亚地区的音乐发展。

起源与历史演变

佛教梵呗的源头在古印度,早期佛教为便于传播教义,将经文偈颂配以曲调演唱,称为“呗赞”或“梵呗”,据《高僧传》载,呗赞源于“五明”中的“声明”,通过音声的抑扬顿挫帮助信徒理解经文内涵,东汉时期,佛教传入中国,梵呗随之而来,但因语言文化差异,初期多保留梵文原音演唱,如《佛所行赞经》就是马鸣菩萨以梵文创作的叙事诗,后由鸠摩罗什译为汉文,但曲调仍沿用印度模式。

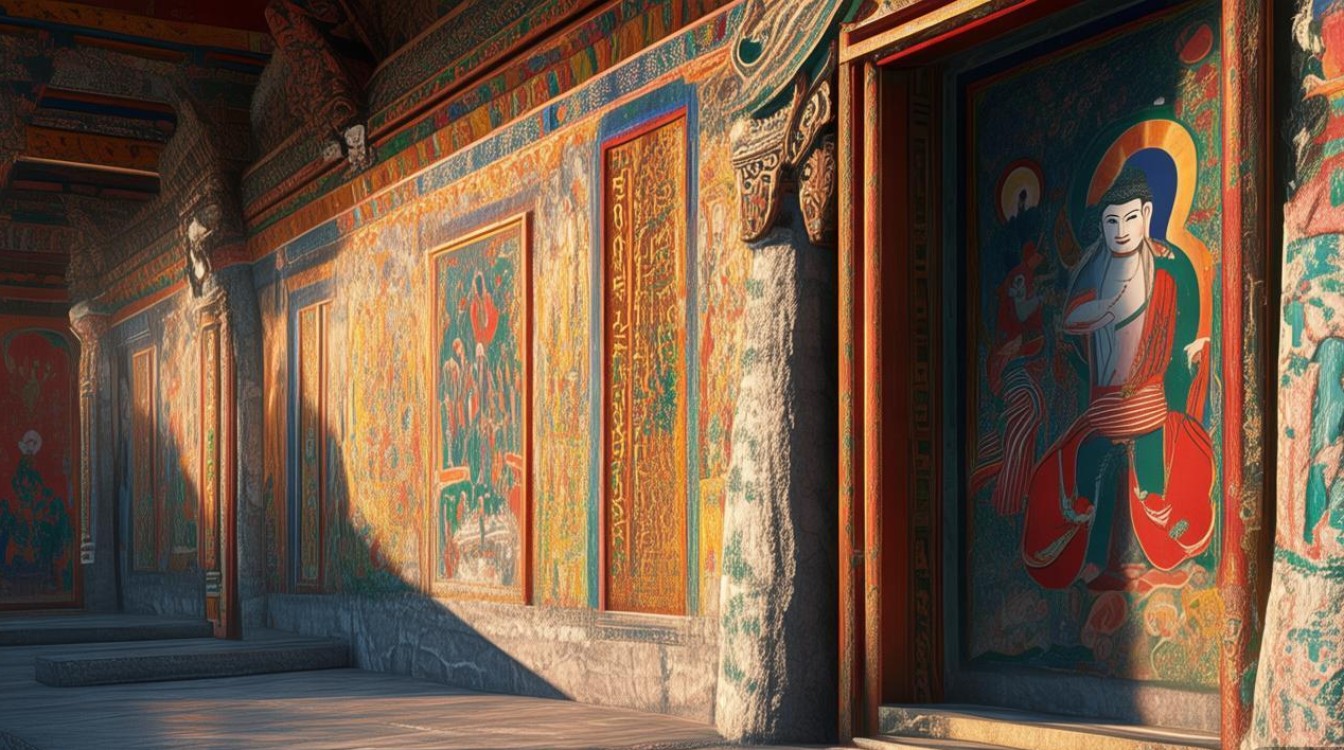

三国时期,曹植“删治瑞应本起,以为学者之宗”,首创“渔山梵呗”,将梵文偈颂的音韵与汉语声调结合,用汉语演唱梵呗,标志着梵呗的中国化开端,他认为“声为身本,响以声来”,汉语演唱更符合中国信徒的语言习惯,推动了梵呗的本土传播,魏晋南北朝时期,随着佛教的兴盛,梵呗创作进入活跃期,慧远法师在庐山东林寺制定“禅规”,将梵呗纳入日常课诵;竺道生提出“顿悟成佛”说,梵呗的节奏与旋律也随之简化,更贴近大众审美。

隋唐时期,梵呗达到鼎盛,宫廷设立“太常寺”管理佛教音乐,法曲、清商乐等世俗音乐元素融入梵呗,形成“燕乐梵呗”的新形式,唐代高僧善导编写的《法事赞》,系统规范了梵呗的仪轨与曲调,使其成为法会不可或缺的部分,宋元以后,梵呗逐渐世俗化,与戏曲、说唱音乐相互影响,如宋代“赞偈”吸收了词牌的格律,明清时期“焰口”法会中的“瑜伽焰口”梵呗,则融入了更多民间音乐元素。

艺术特征

佛教梵呗的艺术特征体现在音乐形态、歌词内容与表演形式三个方面,其核心是“以音声作佛事”,通过音乐的感染力引导信徒修行。

音乐形态

梵呗的旋律以五声音阶为基础,追求“平缓、庄重、肃穆”,节奏多为散板或慢板,强调“静心凝神”,炉香赞》开头以“炉香乍爇”起调,旋律起伏平缓,尾音拖长,营造出庄严宁静的氛围,在音律上,梵呗讲究“平仄协调”,如四句偈的“起、承、转、合”结构,与汉语声调的平仄起伏相契合,使演唱时“声文并茂”。

梵呗歌词多为经文偈颂、赞佛功德或抒发修行感悟,语言兼具梵文的典雅与汉语的通俗,早期梵呗如《戒定真香》,以“戒定真香,焚起遍十方”开篇,简洁直白地表达对佛法的敬畏;唐代《大悲咒》则保留部分梵文音译,如“南无喝啰怛那哆啰夜耶”,既保留原音的神秘感,又通过汉语注释传递含义。

表演形式

梵呗的表演以“独领众和”为主,由一领唱者(称为“维那”)起头,众僧和声,形成“一唱众和”的层次感,法器伴奏是重要组成部分,钟、鼓、木鱼、铙钹等乐器的节奏控制着演唱的速度与情绪,如“打板”用于统一节拍,“鼓声”则烘托法会的庄严氛围,梵呗还包括“唱诵”(直接诵经)、“吟诵”(带旋律的经文)和“偈赞”(专门赞佛的短曲)三种形式,适应不同法会的需求。

功能与意义

佛教梵呗的功能远超音乐本身,是宗教修行、文化传播与社会教化的多元载体。

宗教修行功能

在佛教修行中,梵呗是“六度”之一的“布施”中的“法布施”,通过音声帮助信徒收摄心神。《大智度论》云:“呗者,赞呗,呗义是止,赞义为美,美止于心,令心得善。”演唱梵呗时,专注的旋律能帮助修行者排除杂念,进入禅定状态,早晚课诵”中的《楞严咒》,通过反复吟唱强化记忆,使经文义理内化为修行准则。

文化传播功能

梵呗是佛教中国化的重要媒介,在翻译佛经时,鸠摩罗什、玄奘等高僧不仅注重文字的准确性,更将梵呗的曲调与汉语声调结合,创造出“汉语梵呗”,使佛教文化更易被中国人接受,梵呗吸收了中国传统音乐的元素(如琴曲、词牌),又反哺世俗音乐,如唐代法曲《霓裳羽衣曲》便受到梵呗旋律的影响,成为中外音乐融合的典范。

社会教化功能

梵呗通过通俗的歌词与旋律,向大众传递佛教的慈悲、智慧理念,慈悲咒》以“慈航普渡”为主题,劝人向善;《回向偈》中的“愿以此功德,庄严佛净土”,引导信徒将个人修行与利益众生结合,强化了社会道德的教化作用,在古代,梵呗还常用于民间法会、葬礼等场合,成为连接寺院与民众的文化纽带。

现代传承与挑战

当代社会,佛教梵呗的传承面临机遇与挑战,寺院通过“梵呗培训班”“佛教音乐会”等形式培养年轻传承人,如福建莆田广化寺每年举办“梵呗夏令营”,吸引年轻人学习;数字技术的发展也让梵呗突破时空限制,通过音频、视频平台广泛传播,如B站博主“梵音小和尚”的梵呗演唱视频,单条播放量超百万,梵呗传承仍面临“老龄化”“形式化”等问题:部分年轻僧侣因事务繁忙,难以系统学习梵呗;商业化演出中,梵呗过度娱乐化,削弱了其宗教庄严性,对此,佛教界提出“守正创新”的理念,在保留传统仪轨的基础上,尝试与现代音乐结合,如作曲家谭盾创作的《佛教梵呗交响曲》,将梵呗与交响乐融合,让古老音乐焕发新生。

相关问答FAQs

Q1:佛教梵呗与世俗音乐(如佛乐、禅乐)有何区别?

A:佛教梵呗是佛教法会中严格遵循仪轨的宗教音乐,其核心功能是“辅助修行”,歌词多为经文偈颂,旋律庄重肃穆,表演需在特定宗教场合(如早晚课、法会)进行,具有强烈的宗教神圣性,而世俗化的“佛乐”“禅乐”则更侧重艺术性与传播性,歌词多为原创或改编,旋律可融入流行、电子等元素,目的是通过音乐传递宁静、放松的情绪,适用于日常聆听、冥想等非宗教场景,如《云水禅心》《大悲咒》纯音乐版,简言之,梵呗是“宗教仪式音乐”,佛乐是“文化传播音乐”,二者功能与内涵有本质区别。

Q2:普通人如何在家体验和学习佛教梵呗?

A:普通人可通过以下方式体验梵呗:①聆听经典梵呗作品,如《炉香赞》《心经》《大悲咒》,推荐选择寺院僧侣原声版,感受其宗教氛围;②参与线上梵呗课程,如“中国佛学院”官网的梵呗教学视频,或“腾讯课堂”上的入门课程,学习基本唱诵技巧;③尝试日常念诵,选择简短的经文(如《心经》),按照汉语声调调整语速,感受“声文合一”的宁静感;④若条件允许,可到寺院参加“法会体验日”,部分寺院对外开放早课、晚课,让信徒亲身参与梵呗演唱,需要注意的是,梵呗的核心是“心诚”,普通人体验时应尊重其宗教内涵,避免过度娱乐化演绎。