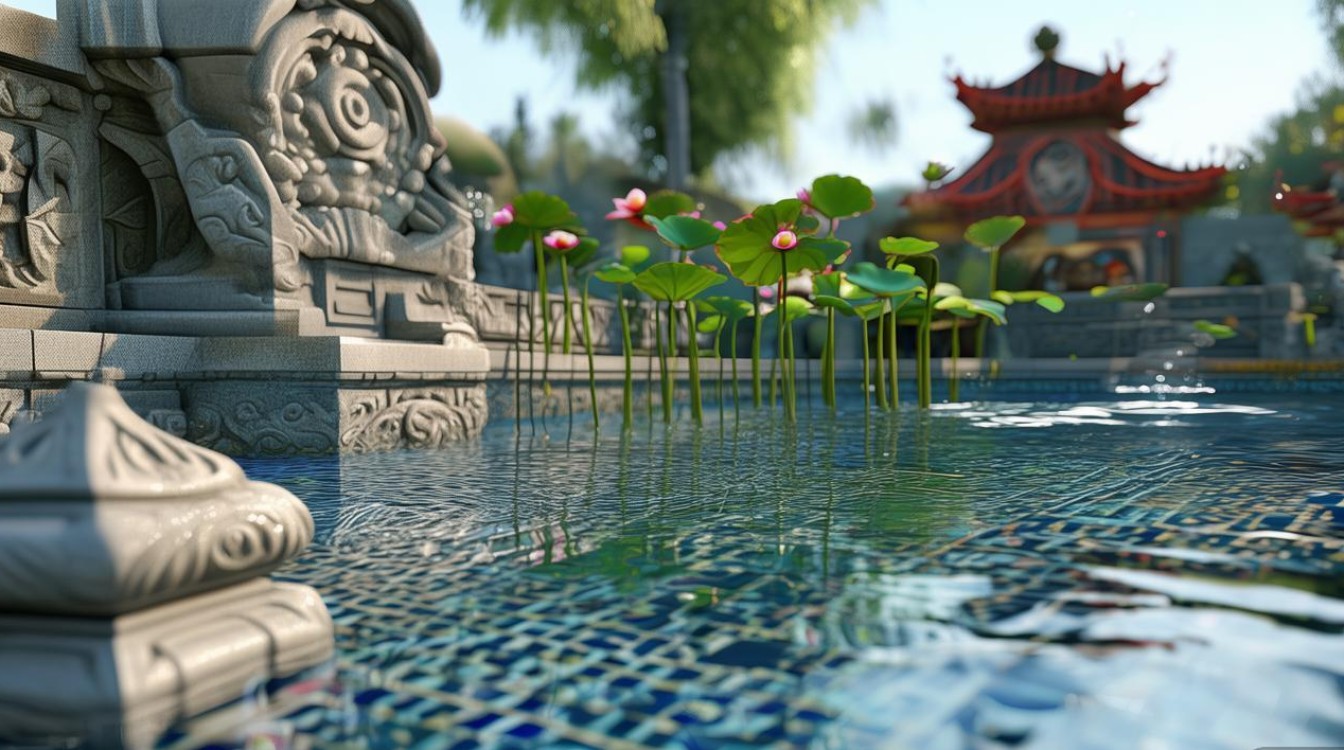

佛教功德池是汉传佛教寺院中常见的宗教设施,通常位于山门、大殿前或庭院中央,以水池为核心,辅以石刻、经幡、莲座等元素,既是信众积累功德的场所,也是佛教文化的重要载体,其内涵融合了教义义理、民俗信仰与美学表达,承载着信众对清净、慈悲与福田的向往。

佛教功德池的源起与教义根基

功德池的概念源于佛教“福田思想”与“布施波罗蜜”。《大智度论》云:“福德如田,能生一切善法”,信众通过在功德池中投掷鲜花、 coins(钱币)或诵经回向,将物质供养转化为“法施”“财施”,如同播种福田,期待未来福报,早期印度寺院中,水池多用于日常清洁与僧侣沐浴,随着佛教中国化,逐渐融入“以水喻法”的象征——水能洗涤尘埃,喻烦恼可除;水能滋养万物,喻慈悲普济。《阿含经》记载,佛陀曾以“水喻十二因缘”,说明世间诸法如水流般迁流不息,唯有修持正念方能得解脱。

中国唐代后,功德池随禅宗、净土宗兴盛而普及,如杭州灵隐寺、苏州寒山寺的功德池,皆将实用功能与宗教象征结合:池水既可用于寺院绿化、防火,又成为信众“净心”的媒介,宋代《禅林僧宝传》中,有高僧以“池中月”喻“自性本净”,强调功德池的修行意义不在外在形式,而在内心观照。

功德池的象征体系与文化功能

佛教功德池的每一处设计均蕴含深意,从形态看,多呈圆形或方形,圆形表“圆融无碍”,方形喻“方正持戒”;池中常设观音像或莲花座,观音表“慈悲救苦”,莲花表“清净无染”,信众投掷钱币时,常默念祈福偈,如“福田广种,慧命增长”,或将功德回向给众生,体现“自利利他”的大乘精神。

功德池的功能可归纳为三重:

- 积累功德:通过布施、供养,培植“福报资粮”,为修行奠定基础。《地藏经》称“舍一得万报”,功德池的微小善行,被视为“修福”的便捷途径。

- 净化心灵:观想池水清澈,可照见自身烦恼,如《坛经》所言“菩提自性,本来清净”,信众在池边静坐,以水为镜,反观心念。

- 文化传承:许多功德池刻有“诸恶莫作,众善奉行”“慈悲喜舍”等偈语,成为佛教教义的“活教材”,潜移默化传递道德伦理。

以下为功德池核心象征与功能的对应关系:

| 元素 | 象征意义 | 宗教功能 |

|----------------|---------------------------|-----------------------------|

| 圆形/方形水池 | 圆融无碍/方正持戒 | 表达宇宙观与戒律精神 |

| 莲花座 | 清净无染,出离淤泥 | 喻修行者超越烦恼 |

| 投掷钱币/鲜花 | 财布施、法布施 | 积累福德,回向众生 |

| 流动池水 | 迁流不息,诸法无常 | 提醒观无常、修正念 |

现代语境下的功德池:从宗教仪式到公益实践

当代佛教功德池逐渐突破传统形式,融入“人间佛教”理念,许多寺院将功德池善款用于慈善事业,如助学、救灾、养老等,使“功德”从“个人福报”转向“社会利益”,成都文殊院功德池设立“爱心基金”,每年将池善款捐赠给山区学校;一些寺院甚至推出“线上功德池”,信众可通过APP捐赠,实时查看善款用途,实现“透明功德”。

环保理念也融入功德池管理,针对过去“盲目投币”“过度放生”等问题,寺院倡导“文明供养”:用环保材质牌位替代金属牌位,禁止投放有害物品,鼓励以“护生”代替“放生”(如保护野生动物、植树造林),这种转变既符合佛教“不杀生”的根本戒律,又呼应了生态保护的现代需求。

相关问答FAQs

问:在功德池投币越多,功德是否越大?

答:佛教强调“心净则国土净”,功德的大小取决于发心而非数量。《金刚经》云“若菩萨不住相布施,其福德不可思量”,若以攀比、炫耀之心投币,即使金额巨大也难生功德;反之,若以清净心、慈悲心供养微薄之物,如“贫女一灯”,功德亦不可估量,寺院提倡“随缘培福”,信众量力而行,重点在于培养利他之心。

问:功德池的水是否真的能“消灾祈福”?

答:佛教认为,“灾祸”源于自身业力,而非外在“神力”,功德池的“祈福”本质是“心转境转”:通过布施、忏悔等仪式,信众净化内心,减少贪嗔痴,从而改善行为,间接改变命运,池水本身并无神奇力量,但其象征的“清净”“慈悲”能提醒修行者“诸法从心想生”,真正的“消灾”在于修正念、行正道。