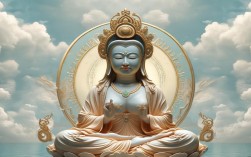

普贤菩萨是大乘佛教中象征“大行”的菩萨,与象征“大智”的文殊菩萨并称,共同辅佐释迦牟尼佛,在佛教经典中,普贤菩萨以“十大愿王”著称,其教义的核心在于将菩提心落实于一切善行,而“柔顺”正是实践这一教义的关键特质,柔顺并非软弱或盲从,而是智慧与慈悲的体现,是放下我执、随顺真理、顺应众生的修行境界,贯穿于普贤菩萨的行愿之中,成为连接凡夫与圣者的桥梁。

普贤菩萨的“柔顺”,首先体现在对真理的谦卑与恭敬。《华严经·普贤行愿品》中,普贤菩萨以“礼敬诸佛”为十大愿王之首,这种礼敬并非形式上的跪拜,而是对真理的绝对柔顺——承认自身的局限,尊重一切觉悟者的智慧,破除“我慢”这一根本烦恼,刚强者常因执着自我而排斥异见,柔顺者却能以开放之心接纳真理,如同大地承载万物,不挑剔、不分别,只是如实地接纳与承载,普贤菩萨的柔顺,正是这种“心如大地”的境界,既能承载佛法的甚深义理,也能在日常生活中以谦卑之心学习他人长处,在修行中不骄不躁,步步踏实。

柔顺体现在对众生的慈悲与包容中。“恒顺众生”是普贤菩萨的十大愿王之一,这里的“恒顺”并非无原则的迎合,而是以慈悲心观察众生的根机,随顺其善根而引导,助其离苦得乐,众生的烦恼习气各不相同,刚强难化者常有,普贤菩萨却以“无缘大慈,同体大悲”的柔顺心,平等对待一切众生,不因其恶而舍弃,不因其善而执着,如同春雨润物,不急不躁,却能渗透每一寸土地;普贤菩萨的柔顺,正是这种“润物细无声”的慈悲,在人际交往中表现为宽容与理解,在度化众生时表现为耐心与智慧,不强迫、不评判,只是以柔和的方式唤醒众生内心的善念。

柔顺也体现在对烦恼的转化与超越中,修行过程中,贪、嗔、痴等烦恼如影随形,刚强者往往与之对抗,结果反而被烦恼所转;柔顺者则如《金刚经》所言“应无所住而生其心”,不与烦恼硬碰,而是以智慧观照烦恼的虚幻本质,将其转化为修行的助缘,普贤菩萨在“忏悔业障”愿中强调“我昔所造诸恶业,皆由无始贪嗔痴”,这种忏悔并非自我谴责,而是以柔顺心面对自己的过失,承认错误并愿力改过,在柔顺中破除我执,增长清净心,如同莲花出淤泥而不染,柔顺不是逃避烦恼,而是在烦恼中保持内心的清净与安定,以柔克刚,化烦恼为菩提。

普贤菩萨的象征物“六牙白象”,也暗喻着柔顺的修行境界,象代表稳重与力量,六牙象征六度(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧),白象的柔顺与温和,恰是菩萨以柔顺心实践六度的写照:既有力量度化众生,又不失内心的柔和与慈悲,刚强者易有“我慢”之象,柔顺者则有“白象”之德,外显调伏,内怀慈悲,在行愿中不疲不厌,在境界中不动不摇。

以下是普贤菩萨“柔顺”特质的简要梳理:

| 维度 | 具体表现 | 经教依据 |

|---|---|---|

| 对真理的柔顺 | 谦卑礼敬,破除我慢,接纳佛法义理 | 《华严经》:“礼敬诸佛,称赞如来,广修供养,忏悔业障,随喜功德。” |

| 对众生的柔顺 | 慈悲包容,随顺根机,平等度化 | 《普贤行愿品》:“恒顺众生,随喜功德,请佛住世,常转法轮。” |

| 对烦恼的柔顺 | 观照虚幻,忏悔改过,转化烦恼为菩提 | 《金刚经》:“应无所住,而生其心。” |

普贤菩萨的柔顺,是菩萨道的修行智慧,也是现代人安身立命的良方,在充满对立与焦虑的当下,柔顺能帮助我们放下执着,以更开放的心态面对生活;在人际交往中,柔顺能化解冲突,以慈悲心建立和谐的关系;在修行路上,柔顺能指引我们不急不躁,以坚定的愿力走向觉悟,正如普贤菩萨所示现的,柔顺不是失去力量,而是以更深层的力量——慈悲与智慧,成就自利利他的人生。

FAQs

Q1:有人说“柔顺就是软弱,普贤菩萨强调大行,怎么会提倡柔顺?”

A:柔顺并非软弱,而是智慧与慈悲的体现,软弱是逃避责任、缺乏担当,柔顺则是放下我执、随顺真理与因缘,普贤菩萨的“大行”需要柔顺作为支撑:刚强者易因执着自我而行偏,柔顺者却能以开放之心广度众生,如《维摩诘经》所言“以柔软心,而能调伏刚强众生”,柔顺中蕴含着破除烦恼、度化众生的强大力量。

Q2:普通人如何在生活中学习普贤菩萨的柔顺?

A:可从三方面入手:一是“礼敬”,保持谦卑之心,尊重他人,放下傲慢;二是“忏悔”,面对自身过失时不逃避,勇于承认并改正;三是“随喜”,对他人的善行与成就不嫉妒,真心随喜赞叹,在日常中,以柔顺心处理人际关系(如包容他人缺点、理解不同立场),面对困境时不抱怨,以“逆增上缘”的心态转化烦恼,逐步培养如普贤菩萨般“柔顺而坚定”的品格。