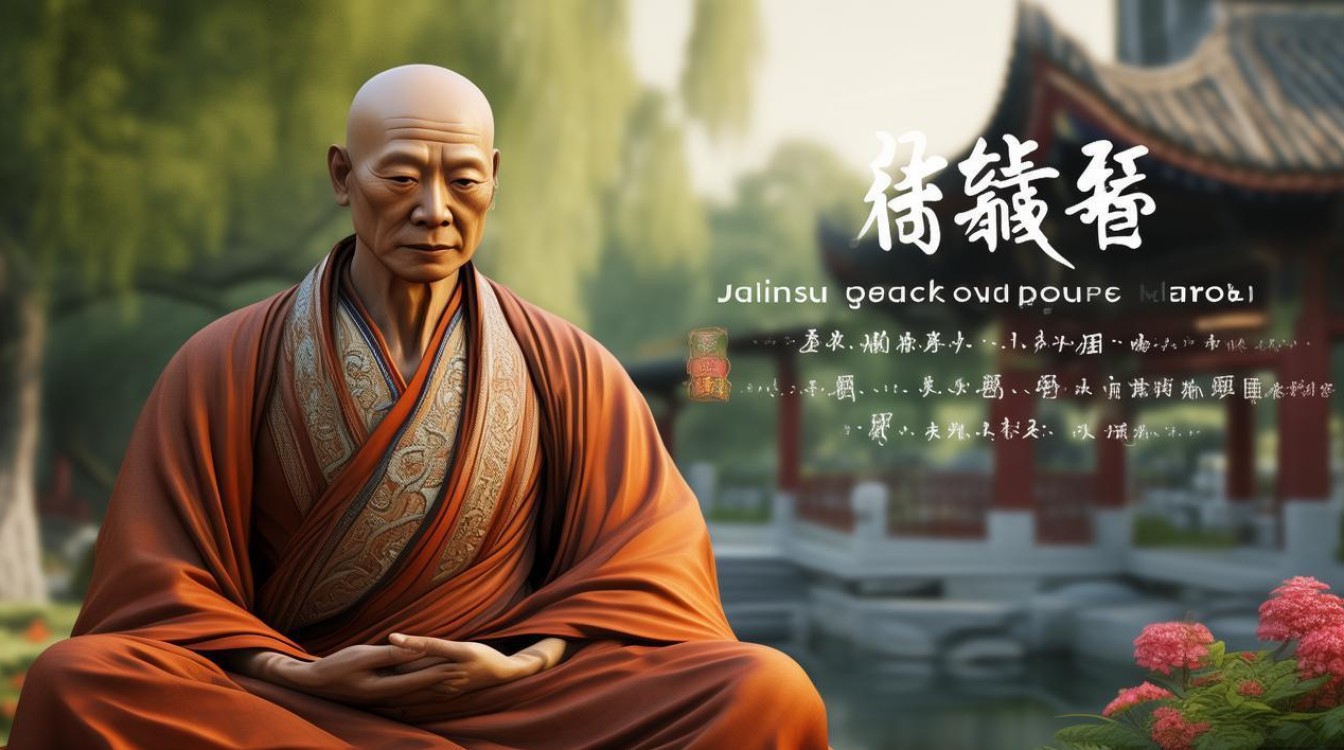

江苏心平法师是当代江苏地区颇具影响力的佛教界人士,以其深厚的佛学修为、贴近众生的弘法风格以及对社会慈善的热忱投入,受到广大信众与社会各界的尊敬,法师出生于江苏一个普通家庭,自幼便对佛学抱有浓厚兴趣,青年时期因缘成熟,于苏州某知名古刹剃度出家,师从当地德高望重的老和尚,系统学习戒律、禅宗与净土宗经典,经过多年的精进修持,法师不仅佛学造诣日益精深,更形成了“以戒为根、以慧为导、以净为归”的修行理念,强调佛法在现实生活中的实践与应用,主张“人间佛教”的精神,倡导信众在日常行住坐卧中体悟佛法真谛。

在弘法利生方面,心平法师始终秉持“慈悲济世”的初心,积极参与佛教文化传承与社会公益事业,他先后担任江苏多座寺院的住持或方丈,致力于寺院恢复与建设,推动寺院成为兼具修行、教育、慈善功能的综合性道场,在他主持下,某古刹不仅修复了破损的殿堂,还创办了佛学院,培养青年僧才;开设了“周末讲经堂”,定期为信众及社会大众开示佛法,内容涵盖《金刚经》《阿弥陀经》等核心经典,并结合现代人的生活困惑,用通俗易懂的语言阐释“烦恼即菩提”“生死即涅槃”的深义,让古老的智慧焕发新的生机,法师还特别注重佛教与现代科技的融合,通过直播、短视频等方式弘法,突破时空限制,让更多人有机会接触和学习佛法,其弘法视频在网络上广泛传播,累计受众逾百万人次。

除了弘法,心平法师对社会慈善事业的投入同样不遗余力,他发起成立“心平慈善基金会”,重点关注贫困助学、养老扶幼、灾后救援等领域,多年来,基金会累计资助贫困学生数千名,援建希望小学十余所,为孤寡老人提供生活照料与精神慰藉,并在多次自然灾害发生后第一时间组织救援物资与志愿者团队奔赴一线,法师常说:“慈善不是简单的给予,而是以慈悲心践行菩萨道,让受助者感受到佛法的温暖与希望。”他以身作则,常常深入偏远山区与贫困家庭,亲自将善款与物资送到需要的人手中,用实际行动诠释“无缘大慈,同体大悲”的佛教精神。

心平法师的弘法理念与实践,可概括为“修学并重、解行合一”,他强调“解在行中,行由解起”,认为佛学理论与日常修行必须紧密结合,既要深入经教以明理,也要在生活中慈悲待人、精进不懈,在他的影响下,江苏地区佛教界形成了良好的学风与道风,信众的学修热情日益高涨,社会对佛教的认知也更加理性与包容。

心平法师弘法重要节点

| 时间 | 事件 | 意义 |

|---|---|---|

| 1990年 | 于苏州某古刹剃度出家 | 正式开启修行生涯,奠定佛学基础 |

| 2000年 | 受具足戒,师从某高僧 | 深化戒律修持,获得僧格认证 |

| 2010年 | 担任江苏某寺院方丈 | 主导寺院恢复与弘法事业拓展 |

| 2015年 | 创办佛学院 | 培养青年僧才,传承佛教文化 |

| 2020年 | 成立“心平慈善基金会” | 系统化开展慈善事业,践行菩萨道 |

| 2023年 | 启动“网络弘法平台” | 利用新媒体扩大佛法传播影响力 |

相关问答FAQs

问:心平法师如何理解“人间佛教”与现代生活的结合?

答:心平法师认为,“人间佛教”并非将佛法世俗化,而是强调佛法应融入生活、服务生活,他主张“在生活中修行,在修行中生活”,例如将“慈悲”转化为对他人的关爱,将“智慧”应用于解决工作与家庭中的烦恼,将“持戒”体现为遵守社会公德与职业道德,法师常说:“吃饭时吃饭,睡觉时睡觉,专注当下就是修行;对人真诚,对事负责,利益他人就是菩萨道。”他鼓励信众不必脱离社会,而是在日常的岗位、家庭中践行佛法,让佛法成为心灵的指南针,提升生命品质。

问:心平法师对年轻学佛者有哪些具体的开示?

答:针对年轻学佛者,心平法师开示要“先调心,后学佛;先做人,后成佛”,他建议年轻人首先要培养正知正见,通过阅读经典、善知识开示树立正确的佛教观;其次要注重基础修养,比如学会感恩、包容、诚信,这些品质是修行的根基;再者要循序渐进,不急于求成,可以先从持戒(如不杀生、不偷盗、不妄语)开始,逐步培养定力与智慧,法师特别强调,现代年轻人面临学业、工作压力,可通过禅修、念佛等方式调伏焦虑,但避免形式主义,核心是“心平气和”,以平和的心态面对生活的起伏,这才是佛法对现代人的真正馈赠。