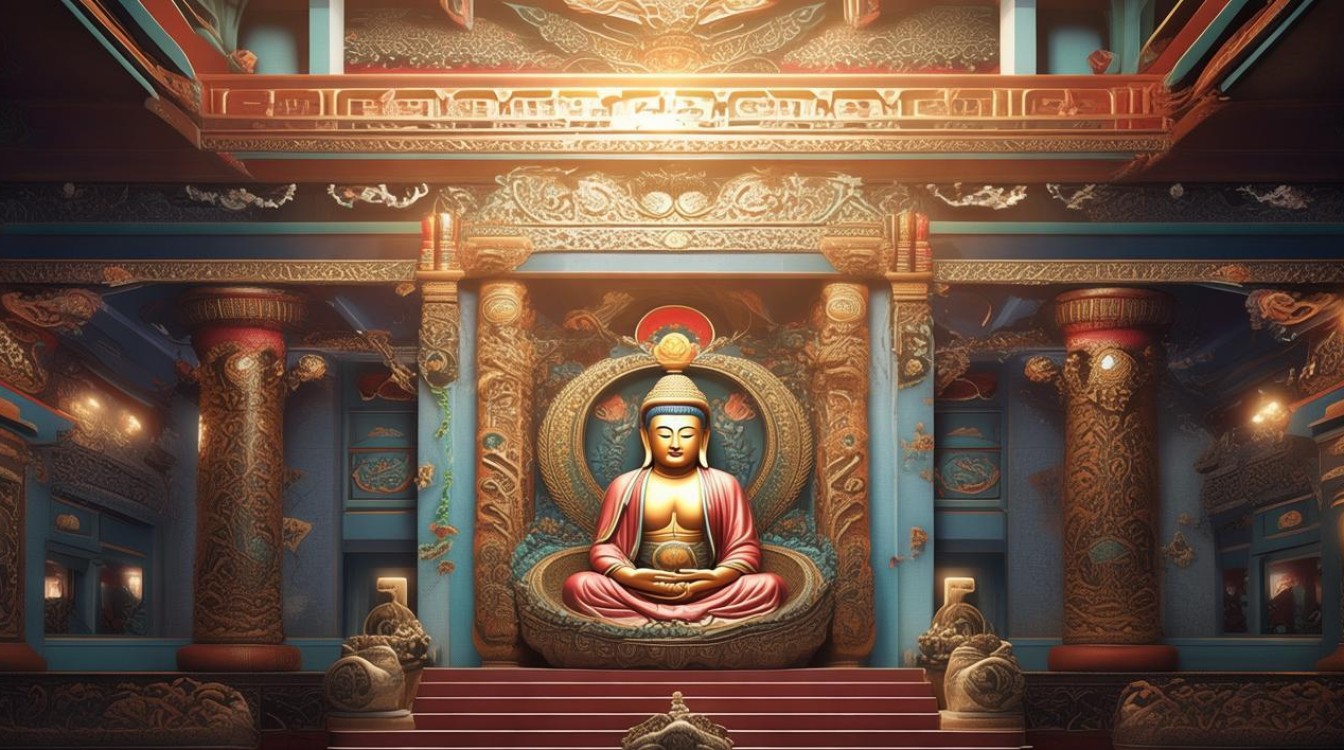

在佛教的智慧体系中,“无量”是一个贯穿教义核心、指向终极真理的重要概念,它并非简单的“数量无限”或“没有边界”,而是超越一切概念分别、语言思维、二元对立的究竟状态,是宇宙人生的本质实相,也是修行者所证悟的圆满境界,从经典教义到修行实践,“无量”始终如一地指向对有限性、局限性的超越,指向对生命本具潜能的彻底开发与圆满呈现。

从词源上看,“无量”对应的梵文为“Apramāṇa”,字面意为“没有量度”或“无法被衡量”,这种“无法衡量”并非因为数量庞大到难以计算,而是因为它超越了“数量”本身的概念框架,世间万法,凡可言说、可思量、可分别者,皆处于“有量”的范畴——时间有长短、空间有方圆、心念有生灭、功德有大小,这些现象皆因缘和合、迁流不息,本质上是“缘起性空”的,故其“量”本质上是暂时的、相对的、虚幻的,而“无量”则是对这种“有量”的彻底超越,它指向的是不生不灭、不垢不净、不增不减的绝对真理,是诸法实相的本来面目。

在佛教经典中,“无量”的内涵通过多个维度展开,其中最核心的是“四无量心”,即慈无量、悲无量、喜无量、舍无量,这是大乘佛教菩萨修行的基础,也是“无量”在慈悲实践中的具体体现,慈无量心,是予乐之心,希望一切众生远离痛苦、获得安乐,这种心量不是局限于亲友,而是遍及法界一切有情,如同大地承载万物,不分别亲疏、不计较利害;悲无量心,是拔苦之心,目睹众生沉沦生死苦海,生起深切的怜悯与救度之心,愿以自身之力拔除一切众生的痛苦,这种悲心不是情绪化的同情,而是对众生苦本质的深刻洞见与主动承担;喜无量心,是随喜之心,对他人的善行、功德乃至微小的进步心生欢喜,不嫉妒、不轻慢,如同阳光普照,平等滋养一切善根;舍无量心,是无差别心,舍弃对怨亲的分别、对善恶的执着,以平等心对待一切众生,如同虚空包容万物,不拒来、不迎去,保持中道与平衡,这“四无量心”并非孤立的情感,而是从“空性”智慧中自然流露的慈悲,是“无缘大慈,同体大悲”的体现——因为了知众生与自我本质上是“空无自性”的,所以慈悲才能超越“我执”与“法执”,达到真正的“无量”。

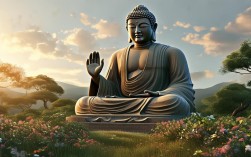

除了四无量心,“无量”还体现在佛菩萨的功德、愿力与境界中,如《无量寿经》中阿弥陀佛的“无量寿”与“无量光”,“无量寿”并非指时间上的无限延长,而是指超越生灭的涅槃妙果,是“不生不灭”的生命本真状态;“无量光”则象征智慧的光明遍照十方,破除一切无明黑暗,无所障碍、无所不包,这两者共同构成了阿弥陀佛“无量”的境界,也体现了“无量”是智慧与慈悲的圆满统一,又如观世音菩萨的“千手千眼”,象征其救度众生的能力无量、智慧无量,能够观照一切众生的苦乐,随缘应化,有求必应,这种“无量”正是从“无缘大慈,同体大悲”中自然展现的广大妙用。

从哲学层面看,“无量”与佛教的“空性”“缘起”思想紧密相连。“缘起”揭示了一切现象皆是条件聚合而成,无有独立的自性;“空性”则指出了一切现象的本质是“空”,即无自性、无实体,正因为“空”,所以一切现象没有固定不变的“量”——没有永恒的痛苦,也没有永恒的快乐;没有绝对的善,也没有绝对的恶;没有“我”的实体,也没有“众生”的实体,这种“空性”正是“无量”的基础:因为破除了对“自性”的执着,所以心量才能打破局限,包容万物;因为洞悉了“缘起”的无常,所以慈悲才能超越得失,平等对待一切,正如《金刚经》所言:“凡所有相,皆是虚妄;若见诸相非相,则见如来。”这里的“非相”,即是超越一切有相的“无量”境界,唯有超越概念分别,才能契入诸法实相。

在修行实践中,“无量”是指导行者破除我执、开发心性的根本原则,小乘修行以“无我”为核心,通过观照五蕴(色、受、想、行、识)的无常、苦、空,破除对“我”的执着,从“有量”的凡夫境界趋向“无量”的涅槃境界;大乘修行则更进一步,不仅证得“人无我”,更证得“法无我”,在空性智慧的基础上,积极实践六度万行(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧),以“无量”的慈悲心利益众生,将个人的解脱与众生的福祉融为一体,最终达到“自利利他、自觉觉他”的圆满境界,这种修行不是追求某种外在的“无量”境界,而是通过观照自心、破除执着,让本具的“无量”智慧与慈悲自然显现。

| 类别 | 名称 | 梵文 | 核心内涵 | 修行方法 |

|---|---|---|---|---|

| 四无量心 | 慈无量心 | Maitrī | 予乐之心,愿一切众生远离痛苦、获得安乐 | 从亲友开始,逐步扩展至怨敌、一切众生,修习“慈心三昧” |

| 悲无量心 | Karuṇā | 拔苦之心,愿拔除一切众生的痛苦 | 观想众生苦,思惟苦因,发愿救度,修习“悲心三昧” | |

| 喜无量心 | Muditā | 随喜之心,对他人的善行与功德心生欢喜 | 随喜自己、他人、三宝的功德,不起嫉妒心 | |

| 舍无量心 | Upekṣā | 无差别心,舍弃对怨亲的分别 | 观怨亲本空,平等对待一切众生,保持心念的平衡 | |

| 佛菩萨境界 | 阿弥陀佛无量寿 | Amitāyus | 超越生灭的涅槃妙果,生命本真的永恒状态 | 称念名号,观想佛的庄严,信愿行三资粮具足 |

| 阿弥陀佛无量光 | Amitābha | 智慧光明遍照十方,破除无明黑暗 | 修习止观,以智慧观照自心,破除无明 | |

| 修行原则 | 空性智慧 | Śūnyatā | 超越一切概念分别,契入诸法实相 | 观修五蕴、十二因缘、四圣谛,证得“人无我”“法无我” |

| 六度万行 | Pāramitā | 以无量慈悲心利益众行的实践法门 | 布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧六度并行,自利利他 |

值得注意的是,佛教的“无量”并非消极的“无限扩张”,而是积极的“回归本源”,它不是追求一种外在的、概念化的“无边无际”,而是通过破除内心的执着与局限,让生命回归到本具的、圆满的、超越二元对立的状态,正如一个被乌云遮蔽的太阳,并非太阳失去了光明,而是云雾遮蔽了它的光芒;同样,众生的“无量”本性从未失去,只是被“无明”与“执着”所遮蔽,修行,便是拨云见日的过程,通过观照、实践、放下,让本具的“无量”智慧与慈悲自然显现。

佛教的“无量”是一个涵盖本体论、认识论、实践论的完整体系,它既是宇宙人生的本质实相(空性、缘起),也是修行者所证悟的圆满境界(涅槃、菩提),更是慈悲与智慧的自然流露(四无量心、六度万行),它超越了语言的描述、思维的分别,唯有通过亲身实践、深入体悟,才能真正契入“无量”的甚深境界,最终实现“心佛众生,三无差别”的圆满解脱。

相关问答FAQs

问:佛教的“无量”与哲学中说的“无限”有何区别?

答:佛教的“无量”与哲学中的“无限”在内涵上有本质区别。“无限”通常指在概念框架下的“没有边界”,如时间上的“永恒无限”、空间上的“广延无限”,它仍停留在“量”的范畴内,是对“有限”的否定与延伸,属于相对概念,而佛教的“无量”则是对“量”本身的超越——它破除了“数量”“边界”“概念”等分别,指向一种不可言说、不可思量的绝对实相。“无限”仍可被思维为“没有尽头”,但“无量”则连“尽头”的概念也要破除,因为“尽头”本身仍是“量”的一种形式。“无量”是超越二元对立的究竟智慧,而“无限”仍在相对概念中运作。

问:普通人如何在生活中实践“无量心”?

答:普通人实践“无量心”可以从身边小事入手,逐步扩展心量:

- 修慈无量心:每天花几分钟,观想亲人、朋友、同事乃至陌生人,默默祝愿他们“远离痛苦、获得安乐”,即使对曾与自己有过矛盾的人,也尝试放下怨恨,愿其平安喜乐。

- 修悲无量心:看到他人遭遇困难时,不仅心生同情,更思考自己能做些什么(如伸出援手、提供帮助),培养“拔苦”的主动意识,避免冷漠旁观。

- 修喜无量心:当他人取得进步或获得成就时,真诚地随喜赞叹,不嫉妒、不贬低,例如为同事的升职高兴,为邻里的善举点赞,让“随喜”成为一种自然反应。

- 修舍无量心:在日常生活中练习“平等心”,不因对方的身份、地位、亲疏而区别对待,例如布施时对富者与贫者一视同仁,批评时不因个人喜好而偏袒或苛责。

通过这些具体的练习,逐步打破“我执”的局限,让心量从“小我”扩展到“大我”,最终趋向“无我”的“无量”境界。