佛教传入中国两千余年,早已与中国传统文化深度融合,形成了“爱国爱教、护国利民”的优良传统,在国庆节到来之际,佛教界以多种形式表达对祖国的祝福,彰显出信仰与家国情怀的同频共振,这种致敬并非偶然,而是源于佛教“庄严国土、利乐有情”的核心教义,源于对国家繁荣、人民幸福的深切祈愿。

佛教的爱国传统源远流长,从东晋高僧法显西行求法、翻译经典以文化国,到唐代玄奘“不至天竺终不东归”的赤子之心;从近代太虚大师“人间佛教”思想的提出,强调“教理革命、教制革命、教产革命”以适应时代需求,到当代中国佛教协会“人间佛教”理念的践行,佛教始终将个人修行与社会责任、国家命运紧密相连,佛陀在《阿含经》中教导“不国王人民,安乐而丰饶”,强调国家安定是众生修行的基础;而《盂兰盆经》中“上报父母恩、下济三途苦”的孝道思想,更与中华民族“家国同构”的文化传统深度契合,这种“知恩报恩”的情怀,自然转化为对祖国母亲的感恩与守护。

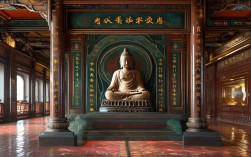

在国庆之际,佛教界的致敬行动既有庄严的法会仪式,也有温暖的社会实践,全国各大寺院常举办“国庆祈福法会”,以诵经、供养、回向等方式,祈愿“国泰民安、风调雨顺、世界和平”,北京雍和宫每年国庆期间都会举行升国旗仪式,僧众与信众共同唱国歌,在庄严的国歌声中表达对祖国的赤诚;杭州灵隐寺举办“盛世中华·爱国爱教”主题书画展,将佛教艺术与爱国情怀相结合,笔墨间流淌着对祖国的赞美;苏州寒山寺则以“听钟声、祈平安”活动为载体,邀请海内外信众共同为祖国繁荣祈福,让“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”的古韵焕发出新时代的爱国内涵。

除了仪式感表达,佛教界更以“慈悲济世”的实际行动献礼国庆,近年来,中国佛教协会发起“爱心助学”“扶贫济困”“救灾赈灾”等公益项目,将佛教的“无缘大慈、同体大悲”转化为服务社会的具体行动,在脱贫攻坚战中,多地寺院参与“宗教界扶贫攻坚行动”,援建学校、修通道路、发展产业,帮助偏远地区群众改善生活;在疫情防控期间,佛教界踊跃捐款捐物,组织志愿者参与社区服务,用“众志成城”的担当诠释“护国佑民”的誓言,这些行动虽无声,却让“爱国爱教”的信念在利他实践中落地生根。

佛教文化对国家软实力的贡献,也是致敬国庆的独特维度,佛教艺术(如敦煌壁画、云冈石窟)是中国文化的瑰宝,承载着古代工匠的智慧与家国情怀;佛教的“和合”思想——“人心和善、家庭和睦、社会和谐、世界和平”,为构建人类命运共同体提供了东方智慧,在“一带一路”倡议下,中国佛教通过文化交流增进国际理解,让“中国故事”随佛法传播到世界各地,成为展示国家形象的重要窗口。

可以说,佛教与国家的命运始终紧密相连,国家繁荣,则佛教兴盛;社会安定,则众生安乐,正如赵朴初居士所言:“佛法是救国救世之仁学,是益国益民之正法。”佛教界致敬国庆,既是对祖国发展的感恩,更是对未来使命的担当——以信仰为舵,以慈悲为帆,在新时代的航程中,为“中华民族伟大复兴”的航船注入精神动力。

相关问答FAQs

Q1:佛教界为何强调“爱国爱教”?

A1:“爱国爱教”是佛教中国化的重要体现,源于佛教“知恩报恩”的基本教义,佛教认为,国家为众生提供修行护持的环境,国土安宁是“正法久住”的基础;教义要求信徒“恪守国法、服务社会”,将个人修行与国家利益相结合,从历史看,高僧大德始终以“护国佑民”为己任,近代以来更是将“爱国爱教”作为佛教传承的核心准则,二者相辅相成,不可分割。

Q2:佛教文化如何助力国庆期间的社会和谐?

A2:佛教文化中的“和谐”“慈悲”“包容”理念,为国庆营造积极向上的社会氛围,寺院通过举办祈福法会、文化展览等活动,为民众提供心灵慰藉,引导人们以平和心态庆祝国庆;佛教公益行动(如慰问老人、帮扶困难家庭)传递社会温暖,促进邻里互助,践行“人间佛教”服务众生的精神,让国庆的喜悦转化为社会凝聚力,共同维护和谐稳定的社会环境。