西藏佛教建筑是藏传佛教物质文化的重要载体,其独特的建筑形态不仅承载着宗教信仰的内涵,更融合了高原地理环境、民族文化与建筑智慧,形成了极具辨识度的建筑体系,这些建筑通常被称为“拉康”(佛殿)、“贡巴”(寺院)或“扎仓”(学院),依山而建、错落有致,与雪山、草原共同构成神圣的人文景观。

建筑布局:宇宙观的空间投射

西藏佛教建筑的布局深受佛教“曼陀罗”(坛城)宇宙观影响,强调“中心对称”与“层级秩序”,以拉萨布达拉宫为例,整体建筑红白相间,依红山山势逐层攀升,白宫(达赖喇嘛冬宫)居下,红宫(灵塔殿与佛殿)居上,形成“天界”与“人间”的垂直象征,核心佛殿(如大昭寺的觉康佛殿)位于建筑群中心,代表宇宙“须弥山”,周围环绕转经廊、僧舍、佛殿,构成向心式布局,寓意众生围绕佛法修行,寺院外围常设转经道(如八廓街),长度与朝圣次数相关,信徒通过顺时针行走,象征对佛的追随与轮回的超越。

结构与材料:适应高原的生存智慧

西藏佛教建筑需应对高寒、强风、地震等自然环境,形成独特的结构体系,墙体多采用“收分”设计(下宽上窄),以夯土或石材砌筑,厚度可达1-2米,既能保温隔热,又能增强抗震性;内部梁柱采用“托木”结构,柱头雕刻祥云、莲花等图案,既承重又兼具装饰性,屋顶多为平顶,适应高原降水少、多日照的气候,部分重要佛殿设“金顶”,以鎏金铜瓦覆盖,阳光下金光璀璨,象征佛光普照,材料上就地取材,石材、黏土、木材(如云杉、柏木)为主,少量金属(铜、金)用于装饰,体现对自然的敬畏与资源的合理利用。

装饰艺术:宗教与美学的融合

西藏佛教建筑的装饰是宗教符号与民族艺术的集中体现,壁画是重要元素,题材涵盖佛本生故事、历史事件(如《文成公主进藏图》)、密宗曼陀罗等,色彩以矿物颜料为主,历经数百年仍鲜艳夺目,如布达拉宫“西大殿”的壁画记录了五世达赖喇嘛觐见顺治帝的场景,唐卡常悬挂于佛殿梁柱,以丝帛为底,描绘佛像、法器,便于携带与供奉,门窗雕刻精美,窗套多呈梯形,饰以梵文、宝相花;屋脊设金鹿、法轮等吉祥物,象征佛法的传播与永恒,经幡(风马旗)则遍布寺院周边,蓝白红绿黄五色分别对应天空、白云、火焰、绿水、黄土,风吹经幡,如同诵经,将自然力转化为宗教修行的一部分。

功能分区:修行与生活的共同体

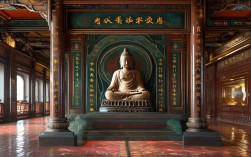

大型寺院(如扎什伦布寺、哲蚌寺)功能复合,既是宗教中心,也是社区生活场所,核心区域为“措钦大殿”(大经堂),可容纳数千僧人集体诵经,内设佛坛、活佛宝座;周边“扎仓”(学院)按教派划分,如显宗学院、密宗学院,负责僧人教育;“拉康”(佛殿)供奉主佛,如释迦牟尼、宗喀巴,配以酥油灯、供品;“康村”(僧舍)环绕寺院分布,供僧人起居,形成“前寺后居”的格局,部分寺院还设有“辩经场”,僧人在此通过辩论深化经义,成为藏传佛教独特的教育场景。

不同类型建筑的特点

| 类型 | 功能 | 特点 |

|---|---|---|

| 大型寺院 | 宗教中心、教育、社区 | 规模宏大,布局严谨,含金顶、大经堂、学院、灵塔殿,如布达拉宫、扎什伦布寺 |

| 修行洞窟 | 闭关修行 | 多开凿于山崖,简朴隐蔽,内设小型佛龛,如萨迦南寺附近的修行洞 |

| 佛殿 | 供奉主佛、举行法会 | 空间集中,壁画密集,如大昭寺觉康佛殿,藏传佛教信徒心中的“圣地” |

| 转经场所 | 日常朝圣、宗教活动 | 环形布局,串联民居与商铺,如拉萨八廓街,既是转经道也是生活中心 |

FAQs

问题1:西藏佛教建筑为何普遍采用厚墙小窗设计?

解答:这一设计主要适应高原自然环境,西藏冬季严寒、昼夜温差大,厚墙(夯土或石材)厚度常达1-2米,能有效隔绝冷空气,保持室内恒温;小窗则减少热量流失,同时抵御高原强风,小窗让室内光线柔和,避免强光刺激,符合修行所需的静谧氛围,体现了建筑对自然环境的尊重与适应。

问题2:西藏佛教建筑中的“灵塔”有何特殊意义?

解答:灵塔是藏传佛教高僧(如达赖喇嘛、班禅额尔德尼)的葬式建筑,象征“涅槃”与“永生”,塔身以金、银、铜包裹,内部存放高僧真身或舍利,外部雕刻佛像、经文,镶嵌珠宝,如布达拉宫五世达赖喇嘛灵塔,用黄金11万两镶嵌,高14.85米,是藏族金属工艺与宗教信仰的完美结合,信徒绕塔朝拜,可积累功德,灵塔也因此成为寺院的核心精神象征。