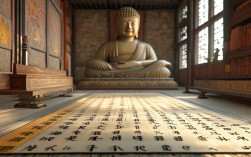

在佛教文化中,手印(Mudra)作为“身业”的重要表达,是菩萨慈悲愿力的外在显现,也是与众生沟通的符号语言。“欢迎菩萨的手势”并非单一固定的动作,而是指菩萨以特定手印传递接引、安抚、赐福与包容的精神内涵,体现佛教“无缘大慈,同体大悲”的度生情怀,这些手势通过手指的屈伸、手掌的方向与组合,构建起神圣而温暖的视觉语言,让众生在观想中感受到菩萨的接纳与指引。

欢迎手势的佛教文化内核

佛教认为,菩萨的度生事业以“六度”(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧)为核心,而手印正是菩萨践行“布施度”与“智慧度”的具体体现。“欢迎”在此并非世俗的礼仪性动作,而是菩萨对众生“苦、集、灭、道”四圣谛的主动回应——通过手势传递“我不舍弃你”的信号,消除众生的恐惧、迷茫与执着,引导其走向觉悟之路,阿弥陀佛的“接引印”是西方净土信仰的核心,其手势直接表达“欢迎众生往生净土”的愿力;观音菩萨的“施无畏印”则以“消除恐惧”为内核,是对受苦众生的无声欢迎,这些手势的本质,是菩萨“慈悲喜舍”四无量心的外化,是“心手相应”的修行境界。

常见欢迎手势的形态与象征意义

菩萨的欢迎手势多样,形态各异,但核心均围绕“接引、安抚、赐福”展开,以下列举几种最具代表性的手印:

接引印(阿弥托福手印)

- 所属菩萨:阿弥陀佛

- 手势形态:左手自然下垂,掌心向前,五指舒展,如“接物”状;右手结“说法印”(拇指与食指相捻,其余三指伸直),或掌心向上、拇指与中指相触(象征“法轮常转”)。

- 象征意义:左手表“接引”,欢迎众生脱离苦海;右手表“说法”,引导众生领悟佛法真谛,此印是西方极乐世界的“欢迎符”,直接对应《阿弥陀经》中“若有善男子、善女人,闻说阿弥陀佛,执持名号,若一日、若二日……一心不乱,其人临命终时,阿弥陀佛与诸圣众现在其前”的描述。

- 欢迎内涵:以“愿力”为纽带,主动迎接发愿往生的众生,体现“有缘众生,接引不舍”的大悲心。

施无畏印

- 所属菩萨:观世音菩萨、千手千眼观音

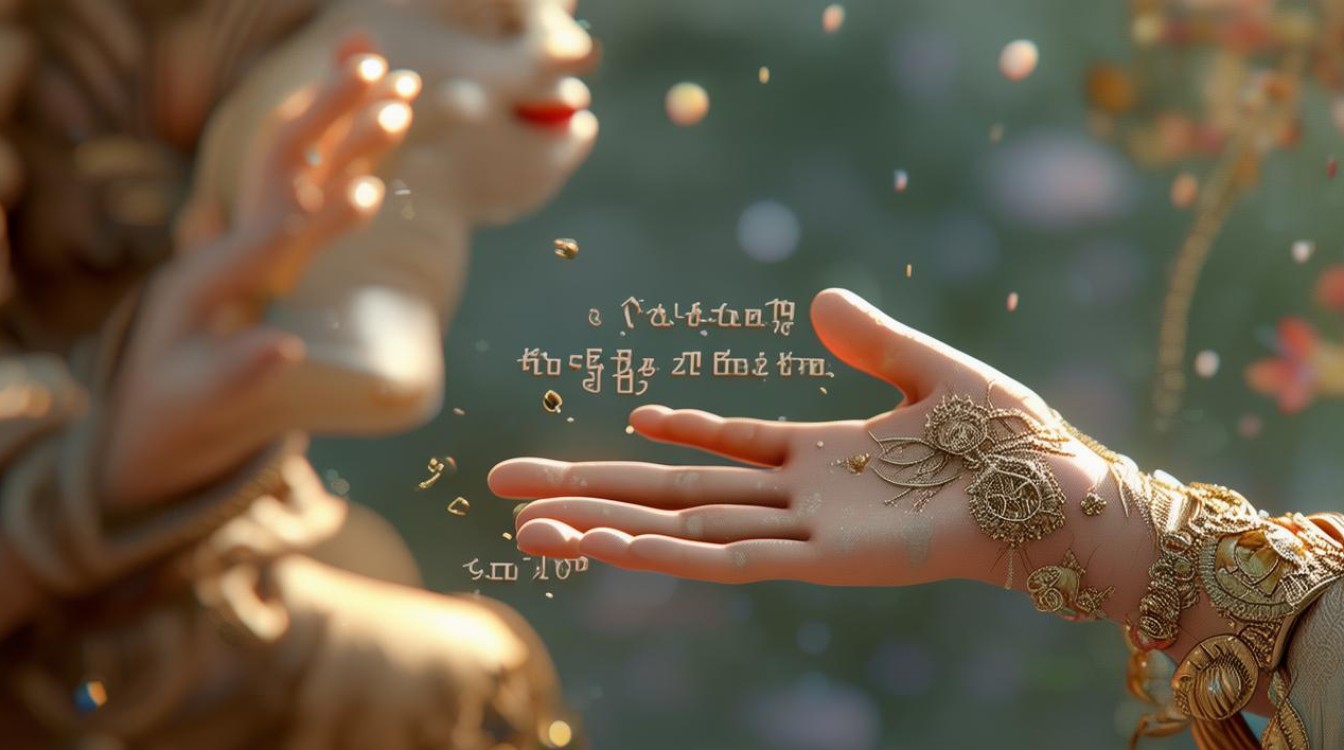

- 手势形态:右手掌心向外,五指自然上扬,指尖向上,手臂微屈,如“挡灾”或“抚慰”状;常与左手“与愿印”(掌心向上,指端下垂)组合,形成“施无畏与与愿”双印。

- 象征意义:“无畏”即消除众生对生老病死、怨憎会、爱别离等“八苦”的恐惧,给予心安;“与愿”则满足众生正当善愿,如求健康、求智慧等。

- 欢迎内涵:对身处困境的众生说“别怕,我在”,以“慈眼视众生”的姿态,接纳其痛苦并给予救赎力量。

与愿印(施愿印)

- 所属菩萨:地藏菩萨、普贤菩萨

- 手势形态:左手或右手掌心向上,自然舒展,指端下垂,常持宝珠、莲花等法器(宝珠表“圆满”,莲花表“清净”)。

- 象征意义:满足众生“善愿”,引导其从“求世间福”转向“求出世间法”,最终成就菩提。

- 欢迎内涵:对发心向善的众生给予肯定与加持,传递“你的善心,菩萨知晓”的温暖,鼓励其坚定道心。

施礼印(合十礼变体)

- 所属菩萨:弥勒菩萨、文殊菩萨

- 手势形态:双手于胸前合十,但掌心不紧贴,留有空隙,或双手轻触胸前,掌心向内,指尖向上,象征“外敬内恭”。

- 象征意义:以“恭敬心”欢迎众生,体现“佛法在恭敬中求”的修行原则,同时表“自他平等”的菩萨行。

- 欢迎内涵:对前来求法、礼佛的众生以“平等礼”相迎,消除“我慢心”,引导其生起谦卑与虔诚。

定印与禅定印

- 所属菩萨:释迦牟尼佛、药师佛

- 手势形态:双手掌心向上,右手叠于左手上,拇指相触,置于脐下,表“禅定入定”;或左手结“定印”托钵,右手结“触地印”(手指触地,表“降魔证道”)。

- 象征意义:以“定慧等持”的境界,欢迎众生“止息妄念,回归自性”。

- 欢迎内涵:对内心浮躁的众生以“寂静”相待,传递“唯有静心,方能见道”的指引,是深层次的“精神欢迎”。

欢迎手势的形态与象征意义对比

为更直观理解不同手势的差异,以下表格归纳核心信息:

| 手印名称 | 所属菩萨 | 手势形态 | 象征意义 | 欢迎内涵 |

|---|---|---|---|---|

| 接引印 | 阿弥陀佛 | 左手下垂接引,右手说法或法轮 | 愿力接引,法轮常转 | 主动迎接往生者,不舍有缘 |

| 施无畏印 | 观音菩萨 | 右手外展五指上扬,常与左印组合 | 消除恐惧,赐予心安 | 抚慰苦难众生,“别怕,我在” |

| 与愿印 | 地藏菩萨 | 掌心向上持宝珠/莲花 | 满足善愿,引导向善 | 肯定善心,加持道心 |

| 施礼印 | 弥勒菩萨 | 双手合十留空隙或轻触胸前 | 外敬内恭,自他平等 | 平等礼敬,消除我慢心 |

| 定印/禅定印 | 释迦牟尼佛 | 双手叠放托钵或触地 | 定慧等持,止息妄念 | 以寂静引导回归自性 |

欢迎手势的精神启示

菩萨的欢迎手势,本质是“慈悲”与“智慧”的融合:从“慈悲”出发,主动接引众生;以“智慧”为导,引导其觉悟,对普通人而言,这些手势不仅是宗教符号,更蕴含深刻的生活智慧——学会以“施无畏”的心态面对困境,以“与愿”的善念对待他人,以“施礼”的恭敬融入社会,当我们模仿这些手势时,实则是在培养“菩萨心肠”:放下自我中心,用接纳与包容“欢迎”生活中的每一个人,用温暖与力量“接引”他人走出困境。

FAQs

问题1:普通人可以模仿菩萨的欢迎手势吗?需要注意什么?

解答:可以模仿,菩萨手印的核心是传递慈悲与智慧,普通人通过练习手势(如合十、施无畏印),配合观想“愿众生离苦得乐”,能帮助收摄身心,培养善念,但需注意:避免轻率使用于娱乐或不恰当场合,理解手势背后的宗教内涵(如“接引印”并非随意可用于社交),保持恭敬心,将其作为自我修养的辅助,而非迷信的“工具”。

问题2:为何不同菩萨的欢迎手势有差异?是否与菩萨的愿力有关?

解答:是的,手势差异直接源于菩萨的不同“愿力”与“度生方便”,阿弥陀佛的“接引印”对应“接引众生往生净土”的大愿;观音菩萨的“施无畏印”体现“寻声救苦”的悲心;地藏菩萨的“与愿印”则契合“地狱不空,誓不成佛”的救度愿力,手势是菩萨愿力的“可视化”,通过差异化的表达,让不同根器的众生能直观感知菩萨的特质,从而生起信心与亲近感。