在台湾多元的宗教文化土壤中,民间对神佛显圣的信仰始终根深蒂固,近年来,随着智能手机与社交媒体的普及,“拍到菩萨显圣”的说法多次在岛内引发关注,相关影像在网络上流传,触动着信众的神经,也引发关于科学与信仰的讨论,这类现象往往融合了宗教情感、文化心理与视觉技术,成为观察台湾社会信仰生态的一个独特窗口。

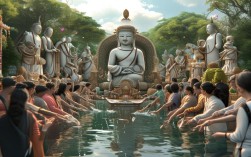

台湾的宗教氛围向来浓厚,佛教、道教、民间信仰等交织共存,寺庙遍布城乡,许多人生活中习惯通过祈福、卜卦与神明沟通,在这种背景下,“显圣”被视为神明“显灵”的具象化表现,常被解读为神佛对信众的启示、慰藉或警示,有信徒声称在庙宇香火中拍到模糊的菩萨形影,或在晨雾缭绕的山间捕捉到疑似佛光的光晕;也有人在海边拍摄落日时,镜头中突然出现类似菩萨轮廓的云层图案,这些影像往往通过Facebook、YouTube等平台迅速传播,吸引大量信众前往“事发地”朝圣,部分寺庙甚至因此香火鼎盛,成为新的信仰热点。

从科学视角看,“拍到菩萨显圣”的现象可归因于多种自然或人为因素,光学现象是常见解释,如光线折射、云层形状、镜头光晕等,在特定角度和天气下,可能形成类似人形或宗教符号的视觉错觉,心理学中的“空想性错视”(Pareidolia)也常被引用——人类大脑倾向于在随机图案中识别熟悉形状,例如将云朵、树影看作人脸或神佛形象,现代影像技术的普及也增加了“合成”的可能性,通过修图、剪辑等手段制造“显圣”影像并非难事,部分网络传言最终被证实为人为炒作,台湾大学心理学系教授曾指出,当人们带着强烈信仰期待观察事物时,更容易将模糊的视觉信息解读为“神迹”,这是一种心理暗示与认知加工的结果。

这种现象在台湾社会引发的反应复杂多元,对信众而言,“显圣”影像是信仰的具象化,能强化宗教体验,带来精神寄托,中部某寺庙住持表示:“信徒需要这样的‘感应’来坚定信心,只要不涉及虚假宣传,个人体验值得尊重。”但也有学者担忧,过度渲染“显圣”可能导致非理性盲从,甚至被别有用心者利用,曾有团体炒作“菩萨显圣”视频吸引人流,实则借机推销高价“开光物品”,引发争议,年轻一代的态度也呈现分化:部分人延续传统信仰,视其为文化传承;更多人则持“理性尊重”态度,既不否定他人体验,也不轻信盲从。

以下从不同维度对“菩萨显圣”现象进行简要对比分析:

| 现象类型 | 常见表现 | 宗教解读 | 科学解释 | 社会影响 |

|---|---|---|---|---|

| 自然光学现象 | 光晕、云层形状、水波反光 | 神佛显灵,展现慈悲 | 日光折射、大气散射 | 吸引信众朝圣,提升寺庙知名度 |

| 心理错觉 | 模糊影像中的“人形”图案 | 神明对个人的启示 | 空想性错视,大脑 pattern recognition | 强化个人信仰体验,可能引发小范围讨论 |

| 人为合成影像 | 修图、剪辑后的清晰“菩萨形” | 恶意伪造,破坏信仰 | 数字技术伪造 | 引发信任危机,损害宗教团体公信力 |

综合来看,“拍到菩萨显圣”在台湾既是宗教信仰的生动体现,也是现代科技与传统观念碰撞的缩影,它既承载着信众的精神追求,也提醒我们以理性态度看待未知——尊重信仰的纯粹性,同时保持科学的审慎,或许正是多元社会应有的包容与智慧。

相关问答FAQs

Q1:台湾民众对“菩萨显圣”现象的普遍态度是怎样的?

A1:台湾社会对此现象态度多元,年长一代及虔诚信徒多视为神明显灵,会主动传播并前往朝圣;年轻群体中,部分人持理性怀疑态度,认为可能是自然现象或人为制作,但也尊重他人的信仰体验;学术界则倾向于从文化、心理、科学角度分析,既不否定信仰价值,也呼吁警惕虚假炒作,总体而言,“尊重差异、理性看待”是多数人的共识。

Q2:如何区分“菩萨显圣”影像是自然现象还是人为伪造?

A2:可从三方面初步判断:一是影像清晰度与合理性,自然现象形成的“异象”通常模糊、偶然,而伪造影像可能过于清晰或存在逻辑漏洞;二是来源可靠性,来自官方媒体、知名学者或权威机构的记录可信度较高,匿名网络视频需谨慎;三是科学验证,可邀请光学专家或影像鉴定机构分析,例如检查是否有修图痕迹、是否符合自然光学规律等,若涉及重大争议,建议通过多学科交叉验证,避免片面解读。