在佛教文化体系中,天王菩萨作为护法神的重要代表,常以庄严威武的形象出现在寺庙、经卷与艺术作品中,其相关照片不仅是宗教信仰的载体,更是传统雕塑、绘画艺术的集中体现,从印度佛教早期的护法神崇拜,到汉传佛教本土化的演变,天王菩萨的形象逐渐融合多元文化元素,形成了兼具宗教神圣性与艺术观赏性的视觉符号,本文将从天王菩萨的形象解析、常见照片类型、文化内涵及现代传播等维度,展开详细探讨。

天王菩萨的形象解析与象征意义

天王菩萨通常指佛教中的“四大天王”,分别为东方持国天王、南方增长天王、西方广目天王、北方多闻天王,分守须弥山四方,护持世间与佛法,在汉传佛教中,他们常被塑造成身披铠甲、手持法器的武将形象,兼具威严与慈悲,每一尊天王都有独特的象征体系与文化寓意。

东方持国天王,名“提多罗吒”,意为“能护持国土”,身白色,持琵琶,代表“调伏”,象征以音说法、调和众生烦恼,其琵琶的弦松紧适度,暗喻“中道”思想,既不过度亦不足,提醒世人需平衡身心。

南方增长天王,名“毗琉璃”,意为“能令众生善根增长”,身青色,持宝剑,象征“断惑”,以智慧之剑斩断贪、嗔、痴三毒,宝剑的锋利代表佛法的威严,能破除邪见,引导众生向善。

西方广目天王,名“毗留博叉”,意为“能以净天眼观察护持”,身红色,持蛇或龙(或索子),象征“摄持”,意为以天眼洞察世间,以绳索约束恶行,护持众生正念。

北方多闻天王,名“毗沙门天”,意为“福德之名闻四方”,身绿色,持伞或银鼠,象征“护福”,伞能遮蔽魔障,银鼠象征财富与福报,护佑众生远离贫困与灾难。

四大天王的组合形象,体现了佛教“护持正法、护佑众生”的核心思想,其方位、色彩、持物均蕴含深刻的宇宙观与哲学观,成为佛教艺术中不可或缺的视觉元素。

天王菩萨照片的常见类型与载体

天王菩萨的照片因用途与场景不同,可分为宗教仪式用、艺术欣赏用、文化传播用三大类,载体涵盖寺庙塑像、壁画、唐卡、摄影作品及数字艺术等,每一类都展现了不同的艺术风格与文化价值。

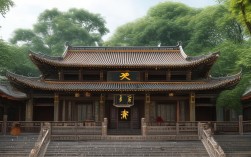

寺庙塑像与建筑摄影

汉传佛教寺庙的天王殿常供奉四大天王塑像,这些塑像多为泥塑、木雕或铜铸,高度一般在2-4米,比例协调,细节丰富,例如北京雍和宫的天王塑像,采用“脱胎漆艺”技法,色彩鲜艳,铠甲上的鳞片、纹饰清晰可见,面部表情威严中带着慈悲;山西华严寺的辽代天王彩塑,则保留了唐代的雄浑风格,衣纹流畅,肌肉线条遒劲,展现了古代工匠的高超技艺,这类照片通常以寺庙建筑为背景,通过广角镜头展现天王塑像与殿宇空间的呼应,突出宗教场所的庄严氛围。

壁画与唐卡影像

敦煌莫高窟、新疆克孜尔石窟等佛教石窟中,留存了大量天王壁画,多为唐代至元代的作品,例如莫高窟第323窟的“得提边城瑞像图”中,四大天王以连环画形式出现,线条流畅,色彩以青绿、朱砂为主,兼具宗教叙事性与艺术装饰性,藏传佛教的唐卡则将天王菩萨绘制在画布上,采用矿物颜料,色彩历经千年不褪,构图严谨,常以须弥山、祥云为背景,周围绘有护法神、眷属,形成繁而不乱的画面,这类照片通过高清摄影技术,能清晰呈现壁画中的人物神态、服饰细节,为研究古代佛教艺术提供珍贵资料。

现代摄影与数字艺术

随着摄影技术的发展,天王菩萨的照片不再局限于宗教场所,而是通过艺术化处理呈现多元风格,有的摄影师采用特写镜头,聚焦天王的面部表情或手持法器,如增长天王宝剑的寒光、多闻天王伞盖的纹饰,通过光影对比强化视觉冲击力;有的则结合现代数字技术,将天王形象与3D建模、AR技术结合,创作出动态影像或互动作品,如博物馆中的“数字天王展”,让观众可通过触摸屏幕观察塑像的细节纹理,文创产品中的天王形象(如书签、冰箱贴)也常以照片为原型,通过简化色彩与线条,将传统艺术转化为现代生活美学。

天王菩萨照片的文化内涵与社会价值

天王菩萨的照片不仅是艺术记录,更是文化传承的媒介,其价值体现在宗教、艺术、社会三个层面。

在宗教层面,照片是信众与护法神“连接”的桥梁,对于无法亲临寺庙的信众而言,天王菩萨的照片能帮助他们观想天王的威严与慈悲,生起敬畏与信心,在佛教仪式中,如“供天法会”,天王的照片常作为供奉对象,搭配香、花、灯、果,象征对护法神的感恩与祈愿,祈求国泰民安、风调雨顺。

在艺术层面,天王菩萨的照片浓缩了中国古代雕塑、绘画的技法演变,从早期犍陀罗艺术的“犍陀罗风格”(受希腊雕塑影响,面部立体感强),到中国本土化的“秀骨清像”(魏晋南北朝)、“丰满圆润”(唐代)、“写实细腻”(宋代),再到明清时期的世俗化倾向,天王的形象变化反映了不同时代的审美趣味与文化融合,唐代天王塑像注重肌肉与动态的刻画,展现出“盛唐气象”;而明代则更强调服饰的华丽,铠甲上的图案常出现龙、凤等祥瑞纹饰,体现皇权与佛教的结合。

在社会层面,天王菩萨的形象已融入民俗文化,成为“风调雨顺”的象征,四大天王手中的法物(琵琶、剑、蛇、伞)被民间解读为“风(调)、调(雨)、顺(民安)、雨(五谷丰登)”,寄托了人们对美好生活的向往,天王照片在影视、动漫、游戏等领域的应用,如《西游记》中的四大天王形象、《王者荣耀》中的游戏角色设计,让传统文化以年轻化的方式传播,增强了公众对佛教文化的认知与兴趣。

天王菩萨照片的现代传播与挑战

在数字时代,天王菩萨的照片通过互联网、社交媒体、数字博物馆等渠道广泛传播,突破了时空限制,故宫博物院的“数字文物库”收录了天王造像的高清照片,用户可放大查看厘米级的细节;抖音、小红书等平台上有大量摄影师分享寺庙天王塑像的摄影作品,搭配文案讲解其文化寓意,吸引了年轻群体的关注,现代传播也面临挑战:部分照片为追求视觉效果过度修图,导致失真;商业化开发中,天王形象被随意改编(如Q版、卡通化),可能削弱其宗教神圣性;网络信息的碎片化也使得公众对天王文化的理解停留在表面,缺乏对深层内涵的认知。

在传播天王菩萨照片时,需兼顾艺术性与真实性,尊重宗教文化的严肃性,同时通过专业解读、学术研究等方式,让公众不仅“看到”天王形象,更能“读懂”其背后的文化精神。

相关问答FAQs

Q1:四大天王手中的法器分别有什么象征意义?

A1:四大天王手中的法器各有深意:东方持国天王持琵琶,象征“调伏”,以音说法调和众生心性;南方增长天王持宝剑,象征“断惑”,以智慧之剑斩断贪嗔痴三毒;西方广目天王持蛇或索,象征“摄持”,以天眼观察世间,约束恶行;北方多闻天王持伞或银鼠,象征“护福”,伞能遮魔障,鼠能掘宝藏,护佑众生远离贫困与灾难。

Q2:为什么寺庙中常供奉四大天王,而不是其他护法神?

A2:四大天王作为佛教“二十诸天”中的重要成员,因其“护持国土、护佑众生”的职能,被汉传佛教视为护法神的代表,传说他们在佛祖涅槃后,受嘱托守护佛法,分守须弥山四方,护持东胜神洲、南赡部洲等四大部洲,其“风调雨顺”的象征意义契合中国农耕文化对自然与社会的祈愿,因此被广泛供奉于寺庙的天王殿,成为连接世俗与宗教的重要纽带。