法源寺位于北京市西城区法源寺前街,是北京城区内历史最悠久的佛教寺院,始建于唐代,距今已有1300余年历史,寺院初名愍忠寺,清雍正年间改称法源寺,现为全国重点文物保护单位、中国佛教协会所在地,在中国佛教史上具有重要地位,作为千年古刹,法源寺历代高僧辈出,文化底蕴深厚,不仅是佛教活动的重要场所,更是研究中国佛教史、建筑艺术和中外文化交流的珍贵遗产。

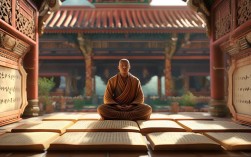

法源寺的建筑布局严谨,采用中轴对称的院落式结构,依次山门、钟鼓楼、天王殿、大雄宝殿、悯忠台、净业堂、无量殿、大悲坛、藏经阁等建筑,层层递进,庄严肃穆,大雄宝殿为寺院主体建筑,供奉释迦牟尼佛、药师佛、阿弥陀佛及十八罗汉像,殿内梁柱上的彩绘和藻井工艺精湛,体现了明清时期建筑艺术的特色,悯忠台位于寺院后部,原为唐代为纪念阵亡将士而建,台高数米,周围遍植古柏,环境清幽,是法源寺的重要历史遗迹。

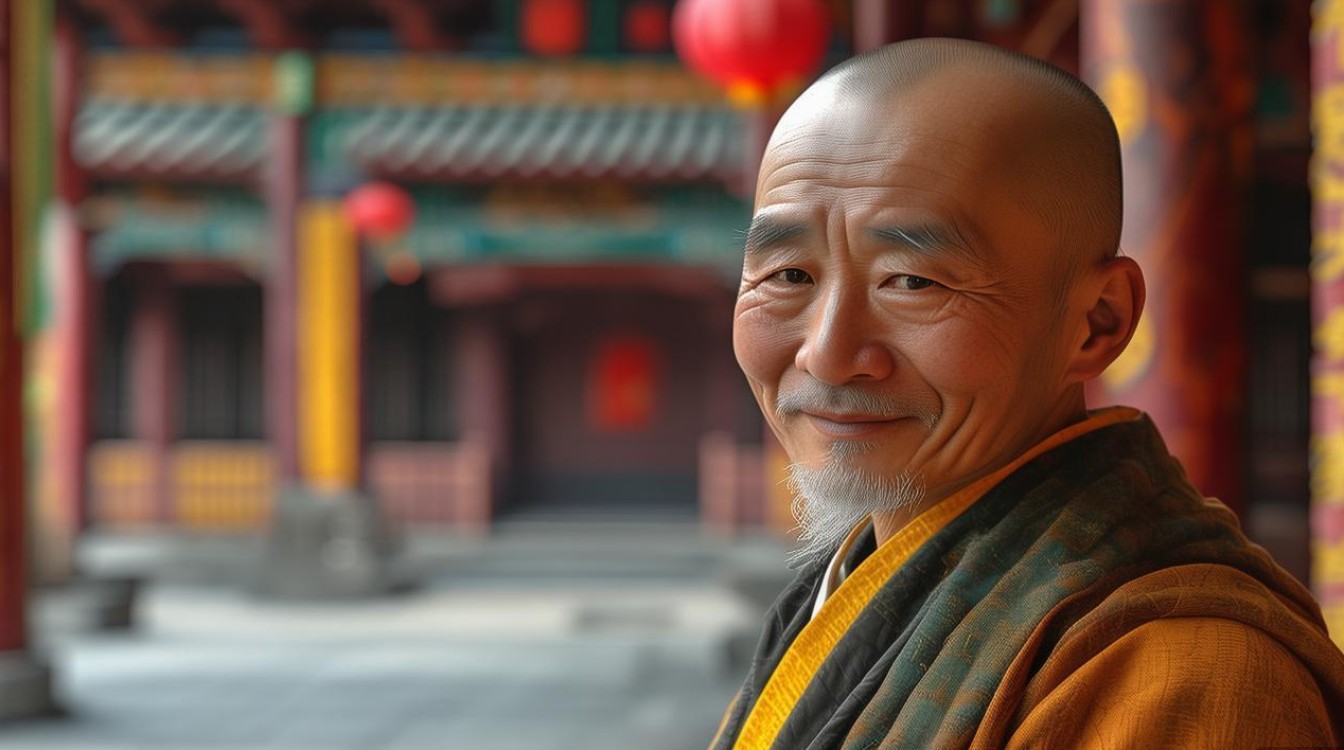

作为佛教文化的重要传承地,法源寺在历史上曾吸引众多高僧驻锡弘法,对佛教中国化产生了深远影响,唐代律宗高僧道世曾在此撰《法苑珠林》,是中国佛教类书的重要经典;近代弘一法师(李叔同)曾在此研律弘法,为南山律宗的复兴作出贡献;当代中国佛教协会会长赵朴初先生也曾多次莅临法源寺,指导佛教文化建设,这些高僧大德的修行与弘法,使法源寺成为连接古今佛教文化的重要纽带。

以下为法源寺重要历史事件及高僧简表:

| 时期 | 重要事件/高僧 | 主要贡献或意义 |

|---|---|---|

| 唐贞观年间 | 始建愍忠寺 | 北京最古老佛寺,初为纪念征东将士而建 |

| 唐代 | 律宗高僧道世驻锡 | 撰《法苑珠林》,系统整理佛教典籍与故事 |

| 明代 | 寺院重建,定名法源寺 | 形成现有建筑格局,成为北方佛教中心之一 |

| 清代 | 雍正帝赐名“法源寺” | 寺院地位提升,成为皇家敕建寺院 |

| 近代 | 弘一法师(李叔同)研律弘法 | 推动南山律宗复兴,培养佛教人才 |

| 当代 | 中国佛教协会所在地 | 成为全国佛教活动中心,促进中外佛教文化交流 |

法源寺不仅是一座宗教建筑,更是一座文化宝库,寺内珍藏大量佛教文物,包括明清时期的佛像、经卷、碑刻等,其中尤以“法源寺艺寮”所藏的古代书画作品闻名,如唐代画家吴道子的《观音像》石刻、元代赵孟頫的《心经》拓本等,具有极高的艺术价值,寺院每年举办的“丁香文化节”,以满园古丁香为特色,吸引众多游客前来赏花,成为佛教文化与自然景观融合的典范。

需要说明的是,人权法师”的信息,目前公开资料中并无法源寺相关高僧或法师与此名称的直接关联,可能存在信息误传或混淆,法源寺历代高僧均以弘法利生、弘扬正法为己任,其修行与贡献主要体现在佛学研习、律宗传承、文化保护等领域,建议关注寺院官方发布的历史资料与高僧事迹,以获取准确信息。

相关问答FAQs

Q1: 法源寺在北京佛教史上有何重要地位?

A1: 法源寺是北京城区现存最古老的佛教寺院,始建于唐代,历经千年沧桑,始终是北方佛教的重要中心,历史上,它不仅是律宗、净土宗等宗派的弘法道场,还吸引了道世、弘一法师等高僧驻锡,对佛教中国化、律宗传承和文化交流作出了重要贡献,作为全国重点文物保护单位和中国佛教协会所在地,法源寺至今仍是佛教活动、文化研究与对外交流的重要平台,被誉为“京都第一古刹”。

Q2: 法源寺有哪些值得一看的文化特色?

A2: 法源寺的文化特色主要体现在三个方面:一是建筑艺术,其中轴线对称的院落布局、大雄宝殿的彩绘藻井、悯忠台的唐代遗迹等,展现了唐至明清的建筑风格演变;二是文物珍藏,寺内藏有《法苑珠林》古籍、明清佛像、吴道子《观音像》石刻等珍贵文物,兼具历史与艺术价值;三是自然与人文融合,每年春季的“丁香文化节”以满园古丁香闻名,将佛教清幽意境与自然景观结合,成为北京独特的文化景观,寺院的“艺寮”还定期举办佛教文化艺术展览,进一步丰富文化内涵。