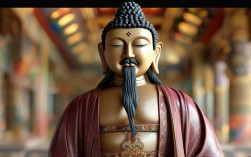

菩萨低眉,是佛教艺术中常见的菩萨形象姿态:双目微垂,眉宇间含着慈悲的温润,嘴角轻抿,不怒自威却无压迫感,这一姿态并非简单的表情管理,而是佛教精神中“慈悲”“谦和”“内观”的外在显现,承载着深刻的教义内涵与人文关怀,要理解菩萨为何低眉,需从佛教的核心教义出发,结合菩萨的修行特质与度化众生的智慧,方能窥见其中深意。

慈悲为怀,是菩萨低眉的根本原因,佛教讲“无缘大慈,同体大悲”,菩萨的慈悲不是对特定对象的偏爱,而是对一切众生平等、无条件的悲悯,众生在六道中轮回,受尽贪嗔痴的折磨,菩萨以慈悲心观照,如同母亲凝视蹒跚学步的孩童,目光中充满包容与怜爱,低眉的姿态,正是这种慈悲的具象化:不居高临下地审视,而是俯身靠近,以平等的姿态接纳众生的苦与乐,正如《大般若经》所言“菩萨于一切众生,起大悲心,恒不舍离”,低眉不是冷漠的疏离,而是“众生度尽,方证菩提”的主动贴近——目光低垂,是为了更好地看见众生的苦难;眉间含笑,是为了给予无声的慰藉。

谦和谦逊,是菩萨低眉的修行体现,菩萨虽已“登地”,接近佛果,却从未以“觉悟者”自居,反而常怀“下劣心”,视自己为众生中的一员。《华严经》中,菩萨“于自身生下劣想,于众生中生尊贵想”,这种谦卑不是虚伪,而是对“我执”的彻底破除,若菩萨昂首挺胸、目光如炬,难免带有“我慢”的痕迹,而低眉的姿态恰是“无我”的外显:放下“菩萨”的身份标签,以谦和之心与众生平等相处,正如弥勒菩萨的“布袋”象征“量大福大”,低眉的谦和正是“包容”的前提——唯有不傲慢,才能容纳众生的多样性;唯有不张扬,才能让众生在亲近中感受到温暖。

内观自省,是菩萨低眉的修行智慧,佛教强调“制心一处,无事不办”,菩萨的低眉并非对外界的漠不关心,而是“返闻闻自性”的内观功夫,目光低垂,是为了收摄心念,不随外境攀缘;眉间沉静,是为了观照自心,不被贪嗔痴所扰动。《楞严经》中,阿难因“攀缘心”而遭劫难,菩萨通过内观修行,已达到“心无挂碍”的境界,低眉的姿态,正是这种“心不逐境”的写照:对外,以慈悲接引众生;对内,以智慧观照自心,正如禅宗所言“低头是门,抬头是路”,低眉不是逃避现实,而是在喧嚣中保持内心的澄明,以内在的定力度化外在的浮躁。

度化众生的善巧方便,是菩萨低眉的实践智慧,佛教认为,众生根机不同,需“应病与药”,菩萨的度化方式也因时因地而异,低眉的柔和姿态,恰是对治众生“刚强难化”的良药,若众生以嗔恨心对待外境,菩萨的低眉如春风化雨,以柔克刚;若众生以傲慢心自居,菩萨的低眉如镜子照影,让其照见自身的渺小。《维摩诘经》中,维摩诘居士“以柔软语,调众生心”,菩萨的低眉正是“柔软语”的身体语言——无需言语,已传递出“我不怪你,我懂你”的信号,这种“不言之教”,比金刚怒目的威慑更易让众生放下防备,从而接受教化。

| 维度 | 具体表现 | 内在指向 | 经典依据 |

|---|---|---|---|

| 慈悲精神 | 垂目俯视众生,眉含温润 | 平等尊重,无条件悲悯 | 《大般若经》“无缘大慈” |

| 谦和修行 | 不昂首,不张扬,姿态下沉 | 破除我执,谦卑处世 | 《华严经》“于自身生下劣想” |

| 内观智慧 | 目光内敛,眉间沉静 | 收摄心念,观照自心 | 《楞严经》“返闻闻自性” |

| 度化方便 | 柔和姿态,不言之教 | 应病与药,以柔克刚 | 《维摩诘经》“柔软语调心” |

菩萨低眉,不是消极的退缩,而是“以出世心做入世事”的积极担当;不是无原则的妥协,而是“慈悲为本,方便为门”的智慧圆融,它告诉我们:真正的强大,不是凌驾于他人之上的威严,而是俯身倾听的温柔;真正的修行,不是追求外在的庄严,而是内在的慈悲与谦和,在纷繁复杂的现代社会,菩萨低眉的姿态依然启示着我们:以慈悲心对待他人,以谦卑心面对世界,以内观心安顿自我,方能在喧嚣中找到内心的平静,在关系中传递温暖的力量。

相关问答FAQs

Q1:菩萨低眉与金刚怒目是否矛盾?

A:不矛盾,菩萨低眉与金刚怒目是菩萨度化众生的两种不同“应化身”,核心都是慈悲,低眉以柔和姿态接引善良、谦卑的众生,如母亲抚慰孩童;金刚怒目则以威严形象震慑邪恶、刚强的众生,如父亲管教逆子。《大智度论》云“菩萨有二种:一者慈悲,二者威猛”,二者相辅相成,共同构成菩萨“不舍一人”的度化愿力,本质是“悲智双运”的体现。

Q2:普通人如何学习菩萨低眉的精神?

A:普通人可从“慈悲”“谦和”“内观”三方面践行:一是学习“慈悲待人”,对他人苦难保持敏感,不以傲慢心评判;二是保持“谦逊处世”,放下“我执”,尊重每个人的差异;三是坚持“内观自省”,每日留出时间静心,观照自己的情绪与念头,不被外境牵着走,这些实践无需刻意模仿姿态,而在于培养内心的柔软与定力,如菩萨低眉般,以内在的平和温暖身边的人。