河南地处中原,是中华文明的重要发祥地,同时也是佛教传入中国后最早扎根并蓬勃发展的地区之一,自东汉佛教传入中原,河南便以其独特的地理与文化优势,成为佛教传播的中心,孕育了丰富的佛教文化遗产,深刻影响了中原乃至全国佛教的发展脉络。

河南佛教的历史可追溯至东汉永平年间(58—75年),据《后汉书》记载,汉明帝遣使西域求法,请来摄摩腾、竺法兰两位高僧,初止鸿胪寺,后于洛阳城外建白马寺,这是中国第一座官办寺院,被誉为“释源祖庭”“中国佛教的释祖”,白马寺的建立标志着佛教正式传入中国,此后河南逐渐成为佛教译经、弘法的重要基地,魏晋南北朝时期,北方政权更迭频繁,但佛教在河南持续发展,洛阳、邺城(今安阳附近)成为佛教中心,北魏迁都洛阳后,龙门石窟开凿工程正式启动,历经东魏、西魏、北齐、隋、唐等朝代的持续营建,形成了规模宏大、艺术精湛的石窟群,成为中国石窟艺术的巅峰之作。

隋唐时期,河南佛教达到鼎盛,隋朝统一后,洛阳为东都,佛教寺院林立,僧侣众多,唐代以洛阳为陪都,佛教政策宽松,高僧辈出,玄奘从洛阳出发西行求法,归国后在长安、洛阳译经弘法,其弟子窥基在洛阳创立唯识宗,使河南成为唯识宗的重要传播地,禅宗在河南的发展尤为突出,北魏菩提达摩“一苇渡江”至嵩山少林寺,面壁九年,开创禅宗,少林寺因此被誉为“禅宗祖庭”,禅宗“不立文字,教外别传”的修行理念,在中原地区广泛传播,形成了“本地风光”的禅学特色,深刻影响了中国佛教的走向。

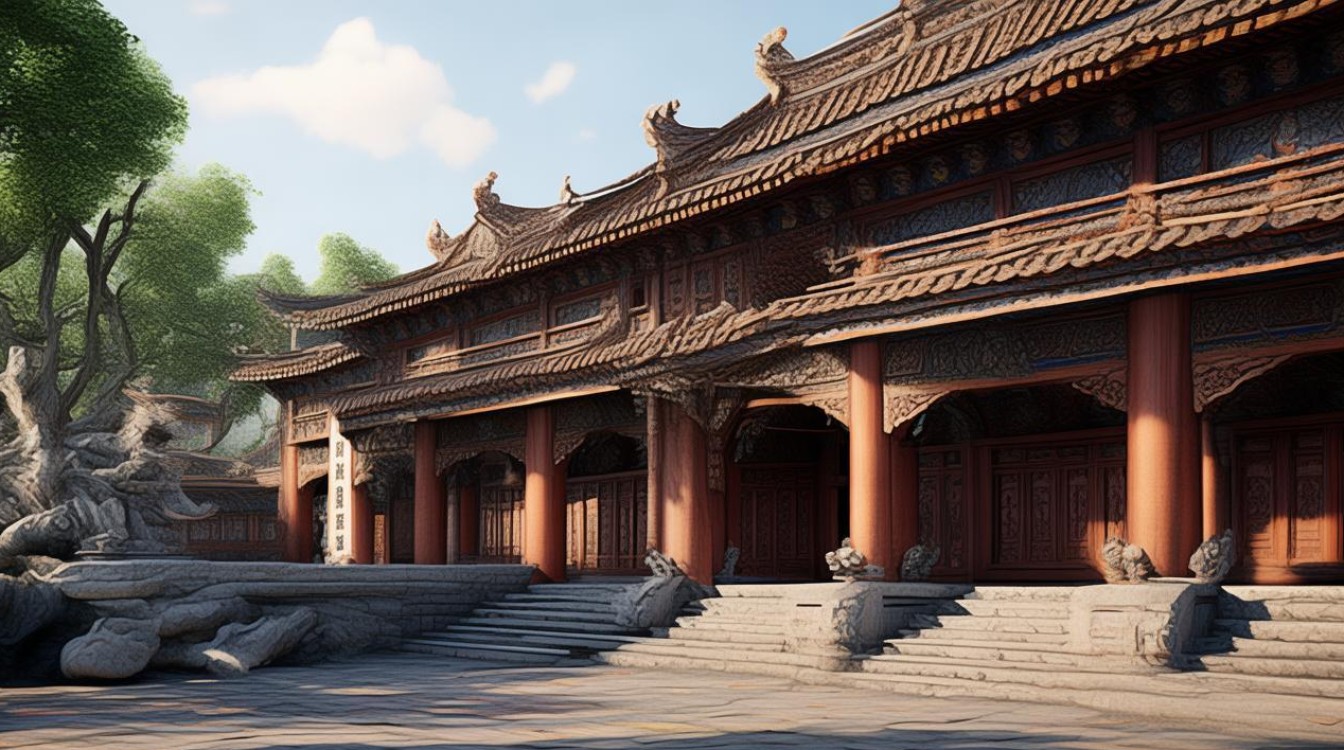

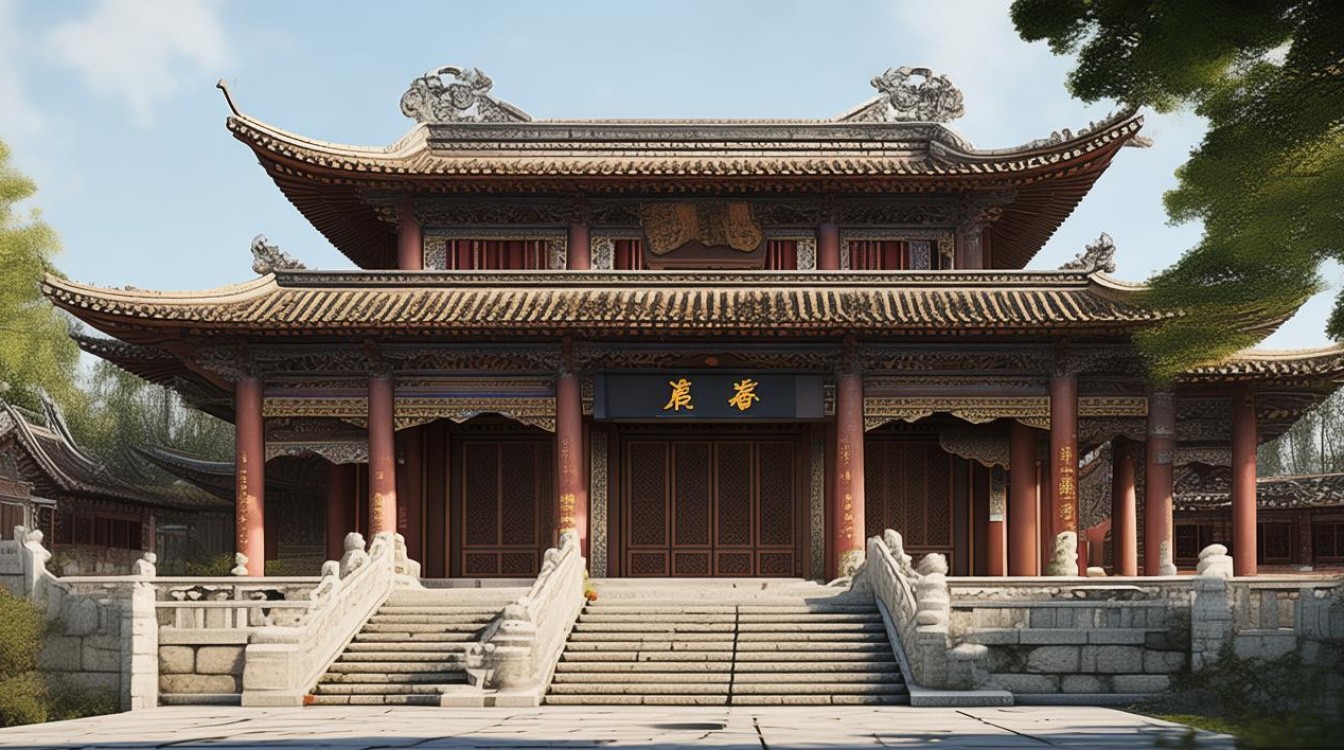

宋元以降,河南佛教虽历经战乱,但仍保持活力,北宋时期,开封大相国寺作为皇家寺院,规模宏大,是佛教活动与文化交流的中心,寺内的“相国寺十绝”壁画、佛像等艺术珍品闻名遐迩,元代以后,随着政治中心南移,河南佛教逐渐转向民间,与地方民俗结合,形成了独特的民间佛教信仰体系,明清时期,河南的少林寺、白马寺、相国寺等古寺得到修缮,成为佛教信仰的重要场所,至今香火鼎盛。

河南佛教的文物遗存丰富多样,除了龙门石窟、巩义石窟寺等石窟艺术外,还有大量佛教寺院、塔林、碑刻等,少林寺塔林现存唐至清代的砖石墓塔240余座,是中国现存最大的塔林,见证了禅宗的发展历史,白马寺内的齐云塔、唐代经幢等文物,承载着佛教东传的历史记忆,河南佛教造像艺术风格多样,北魏的“秀骨清像”体现清秀飘逸之美,唐代的“丰满圆润”展现盛世气象,不同时期的造像风格折射出中原文化的包容与变迁。

河南佛教不仅是一种宗教信仰,更是中原文化的重要组成部分,它融合了印度佛教与中国传统文化,形成了具有中原特色的佛教文化体系,在哲学、艺术、文学、民俗等领域留下了深刻印记,河南佛教文化遗产得到有效保护,龙门石窟被列入世界文化遗产名录,少林寺成为中外文化交流的重要窗口,白马寺每年吸引众多海内外信众前来朝拜,河南佛教的历史与文化价值正得到越来越多的关注与传承。

FAQs

-

问:河南在中国佛教史上有哪些重要地位?

答:河南是中国佛教传入的起点和早期传播中心,白马寺被誉为“释源祖庭”;魏晋南北朝至隋唐时期,洛阳、开封等地是佛教译经、弘法的核心区域,孕育了禅宗、唯识宗等重要宗派;龙门石窟、少林寺等佛教遗存具有极高的历史、艺术和文化价值,奠定了河南在中国佛教史上的核心地位。 -

问:少林寺为何被称为“禅宗祖庭”?

答:北魏时期,印度高僧菩提达摩来到嵩山少林寺,在此面壁九年,以“二入四行”的禅法传授弟子,开创了中国佛教禅宗,被后世尊为禅宗初祖,少林寺因此成为禅宗的发源地,被称为“禅宗祖庭”,其“不立文字,教外别传”的修行理念对中国佛教乃至东亚佛教产生了深远影响。