亚吽(Ah Hum)作为藏传佛教中极具代表性的符号与咒语,广泛渗透于宗教艺术、法器、建筑及修行实践中,其不仅是信仰的外在显现,更承载着深刻的哲学内涵与精神指向,这一由“ཨཱཿ”(Ah)与“ཧཱུྃ་”(Hum)两个音节组成的简短咒语,看似简单,却凝聚了佛教对宇宙本源、生命实相的核心认知,成为连接修行者与佛菩萨加持的重要媒介。

从字面与宗教意义看,“Ah”在梵文中常表示“本初”“存在”之意,象征无始无终的真理本体;“Hum”则有“摧毁”“成就”之义,代表破除无明烦恼、成就佛果的力量,在藏传佛教金刚乘体系中,亚吽常被诠释为“身、语、意”的圆满具足:“Ah”对应“佛身”(法身),代表空性本体;“Hum”对应“佛语”(报身),代表妙用显现;二者合一则象征“佛意”(化身),体现智慧与方便的不二,这种诠释将亚吽从单纯的音声符号,升华为修行者内在觉醒的触发器,提醒修行者在身、语、意三方面与佛菩萨相应。

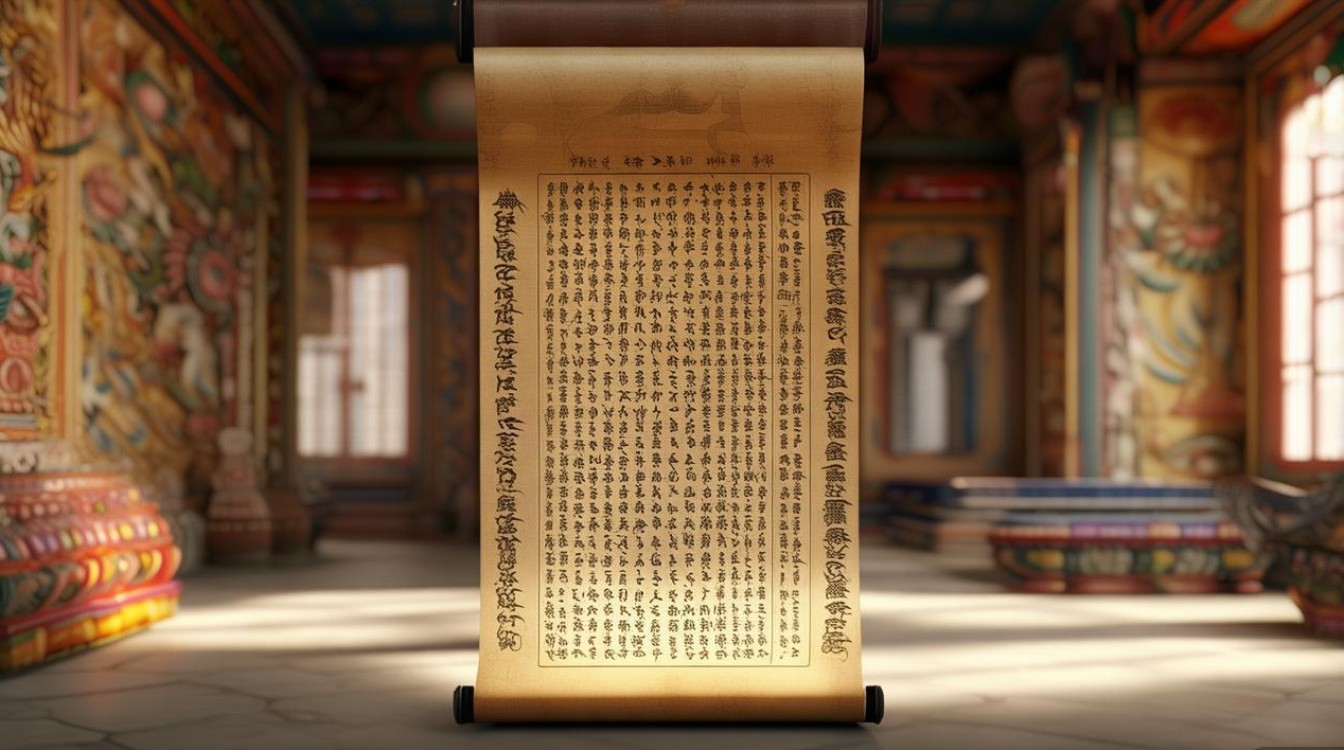

亚吽在藏传佛教文化中的应用场景丰富多样,其象征意义也因载体而异,具体可通过以下表格呈现:

| 应用载体 | 具体表现 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 宗教艺术(唐卡) | 常置于唐卡顶部中央,或作为背景纹饰,藏文书写或金粉绘制 | 代表佛菩萨的加持力遍覆一切,象征智慧之光驱无明,是连接世俗与圣境的桥梁 |

| 法器 | 金刚杵、铃杵、法鼓等法器上常刻印亚吽,或作为法器装饰的核心元素 | 金刚杵表“降伏”,铃杵表“慈悲”,亚吽加持法器成为修行者断烦恼、证菩提的工具 |

| 建筑装饰 | 寺庙门楣、屋顶飞檐、经堂四壁的雕刻或彩绘中,亚吽纹样与莲花、火焰等图案结合 | 寓意护法神守护道场,镇摄邪魔,象征佛法住世、正法久住 |

| 修行实践 | 作为观想咒语,修行者持诵亚吽时观想自身与佛菩萨无二,或观想字放光明 | 净化身口意,摄心一处,快速进入禅定状态,与佛菩萨的愿力相应 |

亚吽的深层哲学内涵还体现在对“空有不二”的诠释。“Ah”所代表的“空性”,并非虚无,而是超越分别戏论的究竟实相;“Hum”所代表的“妙有”,则是空性随缘显现的万千现象,二者一体两面,如同水与波:波相(有)不离水性(空),水性(空)不碍波相(有),这种思想在金刚乘“即身成佛”的修行理念中尤为重要,它提示修行者不必外求解脱,而是在当下身心体认“亚吽”所象征的空有不二,烦恼即菩提,生死即涅槃。

从历史传承看,亚吽咒语的源头可追溯至古印度佛教密续,约7世纪随佛教传入藏地,与苯教文化融合后,逐渐成为藏传佛教独特的文化符号,在宁玛派(红教)中,亚吽被视为“普贤王如来”的咒语,代表本初佛的智悲力;在格鲁派(黄教)中,它则常与文殊菩萨的智慧相应,象征闻思修的次第圆满,不同教派虽诠释略有差异,但对亚吽“本源性”“加持力”的认同高度一致,使其成为跨越宗派的文化共识。

亚吽作为藏传佛教的精神密码,既是音声的振动,也是图像的符号,更是生命的觉悟,它以最简短的音节,浓缩了佛教对宇宙、生命、解脱的全部探索,成为修行者心中的明灯,照亮从凡夫到佛果的道路,在艺术中,它是美的表达;在修行中,它是力的源泉;在文化中,它是传承的纽带——亚吽二字,早已超越宗教范畴,成为人类对终极真理永恒追问的见证。

FAQs:

问:亚吽咒语在日常修行中如何正确持诵?有哪些观想方法?

答:持诵亚吽时,首先需调整身心至放松专注状态,可盘坐、结手印(如定印),观想梵文“ཨཱཿ”在眉间白色光团,“ཧཱུྃ་”在心口红色光团,持诵时“Ah”音轻长,观想白色光融入自身,清净身业;“Hum”音短促,观想红色光遍满虚空,降伏一切烦恼,初学者可每日早晚各持诵21遍,配合呼吸:吸气时默念“Ah”,呼气时默念“Hum”,逐步达到心咒与心念合一,长期持诵可增强定力,开启智慧。

问:亚吽与六字真言(嗡嘛呢呗美吽)有何区别与联系?

答:区别在于功能与内涵:亚吽(Ah Hum)是“根本咒”,象征佛的“身、语、意”本体,侧重对本源真理的体认;六字真言(Om Mani Padme Hum)是“度生咒”,象征观世音菩萨的慈悲与智慧,侧重度化众生,联系在于二者均属密教咒语,都包含“Hum”音节,代表佛的愿力与力量,亚吽可视为六字真言的“核心”,六字真言则是亚吽在度生事业中的展开,共同体现“自利利他”的佛教精神。