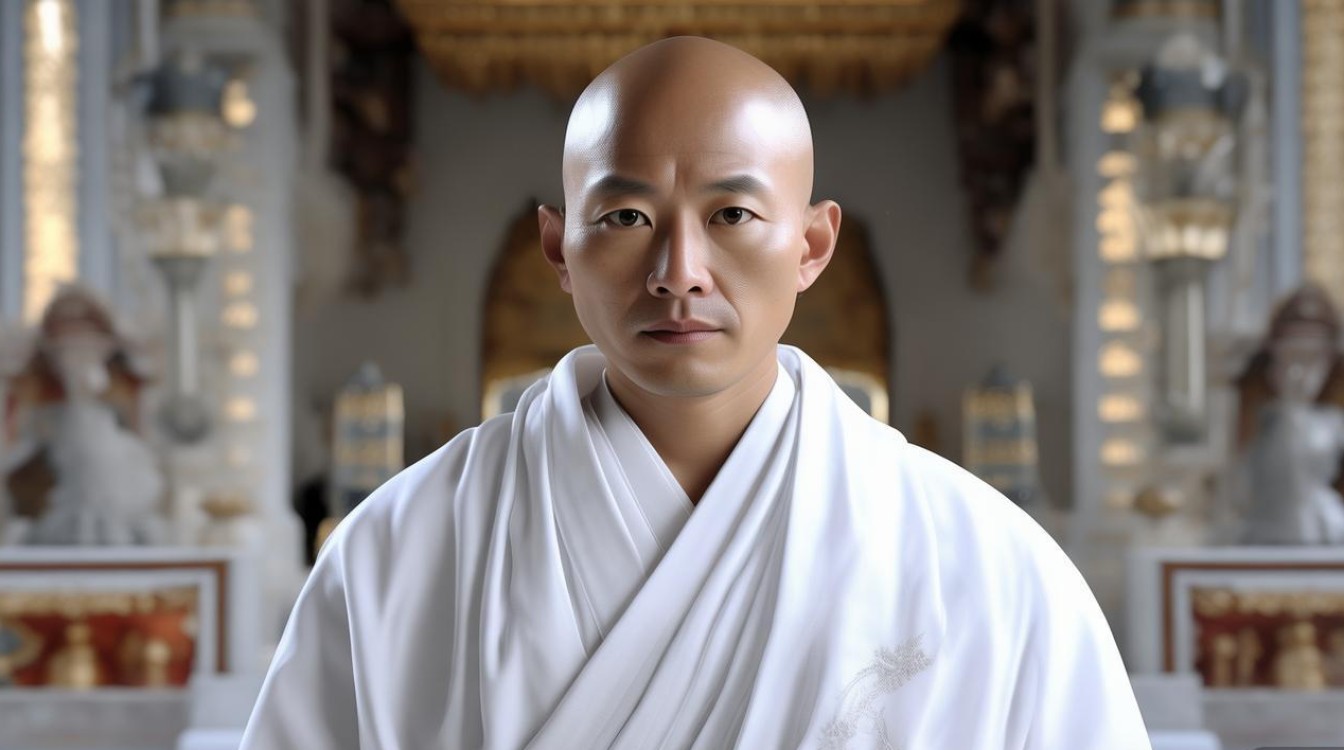

静士白衣菩萨是佛教文化中融合静定修行与慈悲济世精神的象征性存在,其“静士”特质指向内在的澄澈与定力,“白衣”则彰显清净无染的品格,二者共同构成了修行者追求的精神图腾,在汉传佛教造像传统中,白衣菩萨常以观世音菩萨的应身形象出现,既承载着菩萨“寻声救苦”的大悲愿力,又体现着“静虑澄心”的修行智慧,成为连接世俗与圣境的精神纽带。

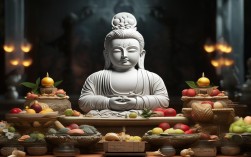

从形象构成来看,静士白衣菩萨的核心元素蕴含深刻的象征意义,其身着白衣,在佛教语境中,“白”象征无垢、纯净,对应修行者破除贪嗔痴三毒后的清净自性;手持莲花或净瓶,莲花出淤泥而不染,喻示在烦恼中保持菩提心,净瓶则盛满甘露,象征以慈悲智慧济度众生;面容沉静安详,双目低垂,既体现“内观自性”的静定功夫,又暗含“慈眼视众生”的悲悯情怀,这种形象并非简单的艺术创造,而是对佛教“定慧等持”教义的具象化——唯有内心静定,方能生发真实的慈悲;唯有践行慈悲,方能验证静定的深度。

在修行内涵上,静士白衣菩萨的“静士”特质与“菩萨”精神相辅相成。“静士”源于佛教“禅定”的修行传统,通过止观双运,达到“心无挂碍”的境界;《维摩诘经》言“法离见闻觉知”,静士白衣菩萨的静定,正是超越感官妄念,契入实相的修行过程;而“菩萨”精神则强调“入世度生”,如《妙法莲华经》所述“应以何身得度,即现何身而度之”,静士白衣菩萨虽居静定,却心怀众生,以“无缘大慈,同体大悲”的精神,在静默中践行救度,这种“静中生动”的特质,使其成为大乘佛教“悲智双运”思想的完美载体。

对现代人而言,静士白衣菩萨的精神具有特殊的现实意义,在快节奏、高压力的当下,人们常陷入焦虑与浮躁,而白衣菩萨的“静”提供了回归内心的路径——通过简化欲望、专注当下,培养如“白衣”般的清净心;其“慈悲”则提醒我们,真正的平静并非逃避现实,而是在承担责任时保持内心的从容与悲悯,正如禅宗所言“平常心是道”,静士白衣菩萨的精神,正是引导人们在平凡生活中修心、在践行慈悲中成就自我的智慧。

静士白衣菩萨核心形象元素与象征意义

| 元素 | 象征意义 | 经典依据 |

|---|---|---|

| 白衣 | 清净无染,破除贪嗔痴 | 《大乘义章》:“白表净法,离诸尘垢” |

| 莲花/净瓶 | 慈悲济度,烦恼中出菩提 | 《妙法莲华经·观世音菩萨普门品》 |

| 静定法相 | 内观自性,定慧等持 | 《楞严经》:“返闻闻自性,性成无上道” |

| 低垂慈目 | 慈悲护念,不舍众生 | 《华严经》:“菩萨清凉月,常游毕竟空” |

相关问答FAQs

问:静士白衣菩萨与常见的观音菩萨(如送子观音、千手观音)在形象和寓意上有何区别?

答:区别主要体现在修行特质与应身侧重上,静士白衣菩萨以“静”为核心,形象突出白衣与沉静法相,寓意“定慧双运”,强调通过静定修行成就慈悲;而送子观音侧重“满足众生生育愿望”,千手观音侧重“广施无畏,破除障难”,二者更多体现菩萨的“应身”功能,即针对不同众生的具体需求显现不同形象,静士白衣菩萨则更侧重“自性修行”与“慈悲本源”的统一,是菩萨内在修为的外在显现。

问:普通人如何在生活中践行静士白衣菩萨的精神?

答:可从“修静”与“行慈”两方面入手,修静方面,每日可安排10-15分钟静坐或观呼吸,减少外界信息干扰,培养专注力;行慈方面,在日常生活中践行“四无量心”(慈、悲、喜、舍),如对他人保持耐心、主动帮助有需要的人、包容他人过错,核心是“外不着相,内不动心”,在喧嚣中保持内心的宁静,在行动中流露自然的慈悲,将静士的定力与菩萨的悲心融入日常。