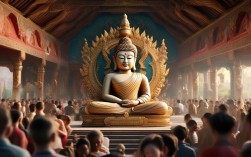

寺庙正殿背后的佛像,通常是大雄宝殿的核心造像之一,多为大型海岛观音群塑,或结合“五十三参”“华严三圣”等主题的立体叙事雕塑,这类佛像不仅是宗教信仰的具象化表达,更是古代建筑、雕塑、绘画艺术的集大成者,承载着深厚的文化内涵与精神象征,从布局来看,正殿背后的大型塑像往往与正殿前方的三世佛(或横三世佛、竖三世佛)、两侧的十八罗汉形成呼应,构成“佛-菩萨-护法-众生”的完整修行体系,引导信众从“闻法”到“观想”再到“践行”的宗教体验。

历史渊源与演变

寺庙正殿背后造像的传统可追溯至印度佛教的“窟龛艺术”,早期印度石窟(如阿旃陀石窟)中,后壁常雕刻佛陀本生故事或菩萨像,用于信众礼拜与教义传播,传入中国后,这一形式与本土建筑、审美结合,逐渐演变为“佛坛”“须弥座”上的立体群塑,唐代以降,随着禅宗、净土宗的盛行,“观音信仰”深入民间,正殿背后以观音为核心的“海岛观音”群塑成为主流——其灵感源于《华严经》中“善财童子五十三参”的典故,讲述善财为求佛法,先后参访五十三位“善知识”(包括菩萨、罗汉、居士等),最终在观音菩萨座下证悟的历程,这一题材被具象化为“观音居中,善财童子参拜,周围环绕龙女、诸天、罗汉、护法,背景为起伏海浪、仙山琼阁”的宏大场景,既体现了佛教“普度众生”的宗旨,也契合中国人对“海上仙山”的浪漫想象。

艺术特色与构成

正殿背后的佛像群塑在艺术上追求“庄严”与“灵动”的统一,通常采用“分层布局”与“中心对称”的原则,形成强烈的视觉冲击力,以常见的“海岛观音”为例,整体结构可分为三层:

- 顶层:观音菩萨居中结跏趺坐,头戴宝冠,身披袈裟,手持净瓶或杨柳枝,面容慈悲低垂,目光俯视众生,体现“寻声救苦”的大悲愿力,其身后常背饰“舟形火焰纹”,象征智慧光明;两侧侍立龙女(善财之友)与善财童子(或以童子形象代表参访者),前者双手合十,后者作礼拜状,凸显“师生关系”与“传承意味”。

- 中层:围绕观音分布“五十三参”中的部分人物,包括罗汉(如宾头卢、罗睺罗)、居士(如维摩诘)、天神(如吉祥天、婆薮仙)等,或持物、或交谈、或礼佛,姿态各异,表情生动,既有宗教人物的庄严,又不失世俗生活的气息。

- 底层:以“海浪”为基底,塑有“龙宫”场景(如虾兵蟹将、珊瑚、宝珠),以及“渡海”的船只、遇难的商人等,象征“红尘苦海”,观音如“灯塔”般指引众生脱离苦厄,渡向“彼岸”(佛国)。

在材质上,此类塑像以木雕、泥塑为主,辅以石雕、铜铸,表面多施以彩绘、贴金,历经岁月仍金碧辉煌,色彩上,以朱红、石青、石绿、金箔为主色调,既对比鲜明,又和谐统一,营造出“佛国净土”的圣洁氛围,空间上,塑像与正殿的梁枋、斗拱、壁画相互呼应,例如梁枋上绘制“飞天”“祥云”,壁画描绘“佛传故事”“经变画”,共同构成“天-人-海”三重空间,引导信众从“世俗”进入“宗教”的沉浸式体验。

不同朝代的艺术风格演变

| 朝代 | 艺术特点 | 代表作品/案例 |

|---|---|---|

| 唐代 | 气势恢宏,人物比例夸张,肌肉线条刚健,衣纹流畅如“吴带当风”,注重动态感 | 敦煌莫高窟第323窟“观音救难”壁画 |

| 宋代 | 趋向世俗化,人物表情温婉,衣纹细腻写实,布局疏密有致,生活气息浓厚 | 山西大同华严寺薄伽教藏殿“海岛观音” |

| 元代 | 融合藏传佛教风格,造像面容丰腴,装饰繁复,强调神秘感与威严 | 北京居庸关过街塔石刻“五十三参” |

| 明清 | 程式化成熟,人物姿态略显呆板,但细节精致,色彩艳丽,金箔使用普遍 | 普陀山普济寺“海岛观音”(高8.8米) |

宗教内涵与象征意义

正殿背后的佛像群塑并非单纯的装饰,而是佛教教义的“立体经书”,以“海岛观音”为例:

- 观音的慈悲象征:观音菩萨“大慈与大悲,常念众生”的特质,通过“居中救苦”的布局得以凸显——其目光所及,覆盖海面船只、山间众生,体现“无缘大慈,同体大悲”的普世关怀。

- 五十三参的修行隐喻:善财童子参访的五十三位“善知识”,象征修行过程中需经历“五十三种阶位”(如十信、十住、十行、十回向、十地、等觉、妙觉),明心见性”,群塑中不同身份的人物,暗示“佛法在世间,不离世间觉”的道理,即修行不限于出家僧侣,居士、商人、天神等皆可成为“善知识”。

- 海与山的二元对立:底层“苦海”象征“贪嗔痴”三毒,顶层“仙山”象征“涅槃寂静”,中间的观音与参访者则是“渡人渡己”的修行者,暗合佛教“烦恼即菩提,生死即涅槃”的辩证思维。

文化意义与社会功能

除了宗教属性,正殿背后的佛像群塑也是传统文化的“活化石”,其一,它融合了儒、释、道三教思想:观音的“慈悲”与儒家“仁爱”、道家“济世”相通;海岛仙境的描绘吸收了《山海经》《楚辞》中的神话元素;五十三参的“师徒传承”暗合儒家“尊师重道”观念,其二,它是民间信仰的载体:古代渔民、商人出海前常拜海岛观音,祈求“风调雨顺、平安归来”;学子参拜“善财童子”(取“善财”谐音“财”,后引申为“智慧”),祈求“金榜题名”,其三,它体现了古代工匠的智慧:从塑像的木骨搭建、泥塑塑形,到彩绘的矿物颜料配制(如石青来自蓝铜矿,石绿来自孔雀石),每一步都凝聚着世代艺人的经验与匠心。

相关问答FAQs

问:寺庙正殿背后的佛像为什么大多是观音菩萨,而不是其他佛菩萨?

答:这主要与观音菩萨的“大悲”特质和中国民间信仰的普及有关,在佛教中,观音菩萨以“寻声救苦”“千手千眼”著称,能闻声救苦,满足众生不同需求(如消灾、求子、出海平安等),唐代以后,随着《妙法莲华经·观世音菩萨普门品》的广泛传播,“家家阿弥陀,户户观世音”的信仰格局形成,观音菩萨成为民间最受欢迎的“慈悲象征”。“海岛观音”群塑以“五十三参”为题材,既有故事性,又能体现“修行次第”,适合通过雕塑形式直观展现,因此成为正殿背后造像的主流选择。

问:参观寺庙正殿背后的佛像时,需要注意哪些礼仪?

答:应保持安静,不喧哗、不嬉笑,尊重宗教场所的庄严氛围;不可随意触摸佛像或供品,更不可攀爬塑像,以免造成损坏;衣着得体,避免穿着暴露(如短裤、短裙、吊带)或有不当图案的服装;若需拍照,应先确认寺庙是否允许(部分寺庙禁止佛像摄影),且不可使用闪光灯,以免强光损伤彩绘,心中应怀恭敬,可双手合十微躬,或随信众默默礼拜,体现对宗教文化的尊重。