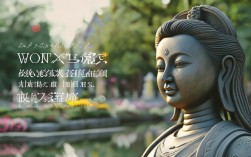

香火缭绕的殿宇里,那尊低眉垂目的菩萨像,嘴角含着一抹若有若无的笑,像穿越千年的目光,轻轻落在每个驻足者的心上,不知有多少人,在这目光下忽然红了眼眶,任由泪水无声滑落——不是悲伤的嚎啕,也不是委屈的抽泣,而是一种说不清道不明的、从心底涌上来的湿润,有人笑着哭,有人哭着笑,有人只是站着,眼泪却怎么也擦不干,见到菩萨会哭,这看似简单的现象,藏着人心最深的褶皱,藏着生命与信仰相遇时的震颤。

这眼泪里,藏着一个灵魂对另一个灵魂的“看见”

我们常说“菩萨低眉”,菩萨的“低眉”不是冷漠,而是“慈悲”,那微微垂下的眼帘,仿佛看透了众生的苦:看母亲为病痛中的孩子彻夜难眠,看游子在异乡的孤独里辗转反侧,看老人面对时光流逝的无助,也看每个普通人藏在坚强背后的、不敢示人的脆弱,当人站在菩萨像前,忽然觉得“被看见”了——那些平时被自己压抑、被他人忽略的情绪,像被这慈悲的目光轻轻托起,再也无法伪装。

眼泪便成了最诚实的语言,一个在职场里永远雷厉风行的女性,会在菩萨面前哭得像个孩子,因为她终于承认,自己也会害怕失败,也会渴望被理解;一个常年抱怨命运不公的男子,会在蒲团上泪流满面,因为他忽然明白,那些“不公平”里藏着多少自己的执念与狭隘,这不是软弱,而是一种“被全然接纳”的感动,菩萨的慈悲像一面镜子,照见的不是“你的不好”,而是“你的不容易”——你所有的努力、挣扎、不甘,都被这慈悲稳稳接住,这种“被看见”的体验,足以让最坚硬的心,瞬间柔软。

哭,是“放下”的开始,也是“觉醒”的契机

佛教讲“烦恼即菩提”,眼泪常常是烦恼与菩提之间的桥梁,有人在菩萨面前哭,是因为终于“放下”,一位老人守着老伴的遗物十年,日日以泪洗面,直到在菩萨像前喃喃自语:“菩萨啊,我是不是太自私了?我只是怕自己一个人,可他一定希望我好好活着。”话音未落,眼泪已打湿衣襟——那一刻,她不是在失去中沉溺,而是在慈悲里学会“给予”,放下对逝者的执念,也放对自己的捆绑。

也有人哭,是因为“觉醒”,一个年轻人沉迷于捷径与欲望,直到生意失败、众叛亲离,才在菩萨殿里跪倒在地:“菩萨,我一直以为世界该围着我转,原来是我错了。”他的眼泪里,有对过往的懊悔,更有对“因果”的敬畏——不是菩萨在惩罚他,而是他终于看清:人生的每一步,都算数,这种哭,不是沉溺于痛苦,而是从痛苦里长出清醒:原来真正的自由,不是“得到想要的一切”,而是“不再被欲望绑架”。

| 哭泣的类型 | 核心情绪 | 典型场景 | 内在意义 |

|---|---|---|---|

| 慈悲之泪 | 感同身受、悲悯 | 见到菩萨慈悲相,联想到众生苦 | 触发共情,唤醒内在的柔软与悲悯 |

| 忏悔之泪 | 愧疚、觉醒 | 回顾过往过错,面对菩萨庄严 | 直面自我,萌生改过向善的决心 |

| 感恩之泪 | 温暖、敬畏 | 经历困境后得度,感念菩萨庇佑 | 确认信仰力量,深化感恩与敬畏 |

| 释然之泪 | 平和、解脱 | 放下执念后,心境豁然开朗 | 超越得失,获得心灵的自由与安宁 |

这眼泪,是“人性”与“神性”的共振

或许有人会问:“菩萨是信仰的象征,为何会让人哭得如此真实?”因为菩萨的“神性”,从来不是高高在上的“神”,而是“人性”的圆满——慈悲、智慧、包容、无我,这些本就是每个人心中都有的种子,只是我们在红尘里打滚,常常忘了给种子浇水,而菩萨像,就像一束光,照进来时,唤醒了沉睡的种子。

就像母亲对孩子的哭,不是“怜悯”,而是“爱”,菩萨的慈悲,不是对“弱者”的施舍,而是对“每个生命”的平等尊重,当你站在菩萨面前,哭的不是“菩萨显灵”,而是自己心里的“菩萨”醒了——那个本就善良、本就柔软、本就渴望连接的自己,眼泪,是人性与神性共振时,灵魂发出的声音。

哭过之后,才是真正的“开始”

见过太多人,在菩萨面前哭得肝肠寸断,擦干眼泪后,依然回到原来的生活轨道,该发脾气发脾气,该计较计较,见到菩萨会哭,只是“起点”,不是终点,眼泪是“清理”,不是“答案”,就像一场大雨冲刷掉泥土,之后还要播种、浇水,才能长出新的庄稼。

真正的“修行”,不在殿里,在殿外:哭过之后,学着对陌生人多一点耐心,对家人多一点包容,对困境多一点坦然,因为菩萨的慈悲,从来不是让你“逃避现实”,而是让你“带着慈悲面对现实”,你若能在生活中活出那份“低眉垂目”的温柔,比在殿里哭一百次,更有意义。

相关问答FAQs

问题1:为什么有些人见到菩萨不会哭,甚至感觉无感?

解答:个体差异是主要原因,每个人的信仰状态、情感体验和内心需求不同,有些人可能对佛教文化了解不深,难以产生情感共鸣;有些人性格内敛,情绪表达含蓄,即使内心波动也不易外显;还有些人可能正处于“心未到”的状态,尚未真正感受到菩萨慈悲与自身生命的连接,环境氛围、个人当下的心境(如焦虑、麻木)也会影响感受,就像有人听音乐会流泪,有人却毫无感觉,情感的触动本就没有标准答案。

问题2:见到菩萨哭泣,是否说明自己“罪孽深重”?

解答:完全不是,这种误解源于对“罪”的狭隘理解,佛教中,“罪”的本质是“心迷”,即不明因果、背离慈悲,而哭泣往往是心灵被触动的外显——可能是慈悲心的觉醒(见众生苦而悲),可能是忏悔心的萌发(知过错而愧),也可能是感恩心的流露(得庇佑而恩),这些恰恰是“心觉”的表现,是向善的开始,菩萨本意是“觉者”,见到菩萨而哭,说明心在靠近“觉悟”,而非远离,罪孽与否,不在眼泪的多少,而在是否愿意从触动中生长出改变的力量。