本英法师以“以智慧观照人生,以慈悲温暖世界”为主题的讲座在市文化中心举行,吸引了来自社会各界的近千名听众,作为国内知名佛学研究者、某佛教文化院院长,本英法师以深入浅出的语言、贴近生活的譬喻,将深奥的佛学智慧与现代人的精神需求相结合,为在场听众带来了一场启迪心灵的智慧盛宴。

讲座伊始,本英法师以“现代人为何焦虑”切入,指出当代人普遍面临“内心浮躁、关系紧张、意义缺失”三大困境,他认为,这些困境的根源在于“我执”——过度执着于“小我”的得失,导致心灵被外境所牵引,如同“风中的烛火,易随摇摆而明灭”,法师引用《金刚经》“应无所住而生其心”开示,强调真正的内心安宁,并非逃避外境,而是学会以“无所住”的心态面对生活,既不执着于成功,也不沉溺于失败,在经历中保持觉照,在变化中守住本心。

谈及“修行”,法师特别澄清了“修行并非脱离生活”的误解,他说:“日常即是道场,工作、家庭、人际交往中,处处都是修行的道场。”他以“喝茶”为例:普通人喝茶解渴,修行人喝茶时观照“茶香从何而来,入口是苦是甜,咽下后余味如何”,通过观照当下,将每一个平凡动作都转化为修心的契机,法师进一步提出“修行的三个层次”:戒——守住行为底线,如不妄语、不恶口;定——通过专注训练(如诵经、静坐)让心安定;慧——在定中生慧,洞察事物本质,最终达到“烦恼即菩提”的境界。

在“慈悲与智慧”的阐释中,法师强调二者如同“鸟之双翼,车之两轮”,缺一不可,他引用《六度集经》中“慈如大地,能载万物;悲如净水,能除垢秽”的比喻,说明慈悲并非单纯的同情,而是“无缘大慈,同体大悲”——不附加条件地给予他人温暖,视众生如己身,感受他人的痛苦如同自己的痛苦,慈悲需以智慧为引导,否则可能变成“无原则的溺爱”,法师举例:面对犯错的人,慈悲是给予改过的机会,智慧是明确行为的边界,二者结合才能真正做到“度人度己”。

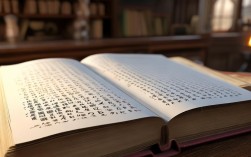

为了让听众更直观理解“如何在生活中践行佛法”,法师现场归纳了“日常修行四要”,并制作成表格清晰呈现:

| 修行要点 | 核心内涵 | 践行方法 |

|---|---|---|

| 观心 | 觉察起心动念,不被情绪控制 | 每日花10分钟静坐,观察念头生灭,不评判、不跟随 |

| 正语 | 说真实语、爱语、利语、法语 | 说话前先问自己:是否真实?是否让人安心?是否有益? |

| 利他 | 在能力范围内帮助他人 | 从小事做起:让座、分享知识、倾听他人烦恼 |

| 精进 | 持续改进,不中断修行 | 制定“每日微计划”:读1页佛经、做1件善事、反省1个不足 |

讲座尾声,法师以“心净则国土净”寄语听众:“改变世界,从改变自己的心开始,当我们每个人都能以智慧化解烦恼,以慈悲温暖他人,整个社会自然会变得更加和谐美好。”现场听众纷纷表示,法师的开示如“春雨润物”,不仅解答了心中的困惑,更找到了安顿心灵的方法,一位年轻白领感慨道:“以前总觉得佛法离生活很遥远,现在明白,它就是面对压力时的冷静,处理矛盾时的包容,追求目标时的清醒。”

相关问答FAQs

Q1:法师您好,现代生活节奏快、压力大,很多人觉得“没时间修行”,您对此有什么建议?

A:修行不在时间长短,而在用心与否,吃饭时吃饭,走路时走路”,就是最简单的修行,每天睡前花3分钟回顾当天:“今天是否做了让心安的事?是否说了让人暖的话?”长期坚持,就是在培养觉察力,把“工作”转为“道场”——工作中专注尽责,是“精进”;与同事和睦相处,是“慈悲”;面对压力不抱怨,是“忍辱”,把修行融入日常,每个人都能找到属于自己的“修行时间”。

Q2:有人说“佛教讲因果,容易让人消极,认为一切都是命中注定”,您如何看待这种观点?

A:这是对“因果”的误解,佛教的“因果”不是“宿命论”,而是“缘起法则”——“此生故彼生,此灭故彼灭”,强调“因缘和合”,种善因得善果,种恶因得恶果,但“因”需要“缘”才能结果,健康”是果,“规律作息、合理饮食、适度运动”是因,但还需要“缘”(如医疗条件、生活环境)辅助,因果教我们“承担”——对过去的行为负责,对未来的选择负责,而非消极认命,正如《了凡四训》所说:“命由我作,福自己求”,通过改变当下的“因”,就能创造未来的“果”。