清晨的阳光斜斜照进窗台,桌上那只普通的白瓷杯正盛着温热的茶水,杯壁透着薄光,杯口氤氲着热气,这本是再寻常不过的日常场景,但在达照法师的开示中,这只平凡的杯子,却藏着契入佛法的智慧钥匙,法师常说:“佛法不离世间觉,修行就在日常处。”杯子虽小,却能映照出我们对“空”“有”“用”“舍”的体悟,恰似一面镜子,照见心的本来面目。

达照法师常以杯子为喻,阐释“空性”的深意,他说:“杯子能装水,全靠它的‘空’;若杯子实心,便与石头无异,既盛不得甘露,也派不上用场。”这“空”并非什么都没有,而是“缘起性空”——杯子的空,是它得以成为“杯子”的根本属性;正如我们的心,本自清净,只因被妄想执着填满,才失去本有的觉照能力,法师引导学人观照:当你拿起杯子喝水时,水是暂住的,喝完水,杯子还是杯子,它不因水的来去而增减;我们的心也当如此,外界的名利、得失、是非,如同杯中的水,来了会走,走了再来,心若能如杯子般“空”,便能随缘不变,不变随缘,不被境转。

杯子不仅有“空”的智慧,更有“用”的当下,法师曾举过一个例子:有人问“空杯有什么用”,答曰“能装水”;又问“装满水的杯子有什么用”,答曰“能解渴”,杯子的价值,不在它的“空”,也不在它的“满”,而在“当下能用”,正如人生,不必执着于过去的“空”(遗憾、失去),也不必焦虑未来的“满”(成就、拥有),重要的是把握当下——认真喝水,便是喝水;认真做事,便是做事,法师常说:“修行不是等到老了、闲了才做的事,而是喝茶时喝茶,吃饭时吃饭,活在每一个念头的清明里。”杯子因“用”而彰显意义,人生因“当下”而充满价值。

杯子的“放下”,亦暗含解脱的契机,法师观察到,很多人用完杯子,习惯性地握在手里,甚至擦了又擦,仿佛多握一会儿,杯子就多一分价值,用完即放,杯子回归本位,心也得以轻松;若总是紧握不放,反而成了负担。“执着就像往杯子里不断加水,满溢出来时,只会把自己浸湿。”法师提醒,对名利、情感、观念的执着,如同握着不用的杯子,只会让心变得沉重,学会放下,不是舍弃,而是让一切回归本然——杯子放下,才能再装新茶;心放下,才能纳受新的智慧。

为了让更清晰地理解杯子中的禅意,不妨通过下表对比杯子的物理属性与对应的佛法内涵:

| 杯子的物理特征 | 对应的佛法内涵 |

|---|---|

| 杯中空(无实体) | 心性本空,能生万法(“空”故能“有”) |

| 杯壁有形(有界限) | 戒律持身,规矩成方圆(“有”故能“立”) |

| 杯口开放(能容纳) | 心量广大,包容万物(“开放”故能“容”) |

| 用完即放(不执着) | 无住生心,随缘消旧业(“放下”故能“解脱”) |

达照法师以杯子为喻,并非让我们研究杯子本身,而是借由这触手可及的物件,唤醒对自心的觉察,当我们端起杯子喝水时,不妨问问自己:心是否如杯子般清净?是否能在当下专注?是否用完便放?若能在日常点滴中这样观照,修行便不再是遥不可及的目标,而是一场“日用皆道”的觉醒之旅。

FAQs

Q1:达照法师说杯子“空”才能装水,这是否意味着我们要刻意追求“空”,什么都不想?

A1:法师所说的“空”,并非刻意压抑念头或追求“什么都不想”,而是体悟“缘起性空”的智慧——杯子能装水,是因为它本身没有“固定不变”的自性,所以能随缘容纳;我们的心也是如此,若不执着于“我”“我所”,不被固有观念束缚,便能灵活应对一切境界,如同空杯能盛各种饮品,刻意追求“空”,反而是一种新的执着,真正的“空”是“不执着”的清明,是“任运随缘”的自在。

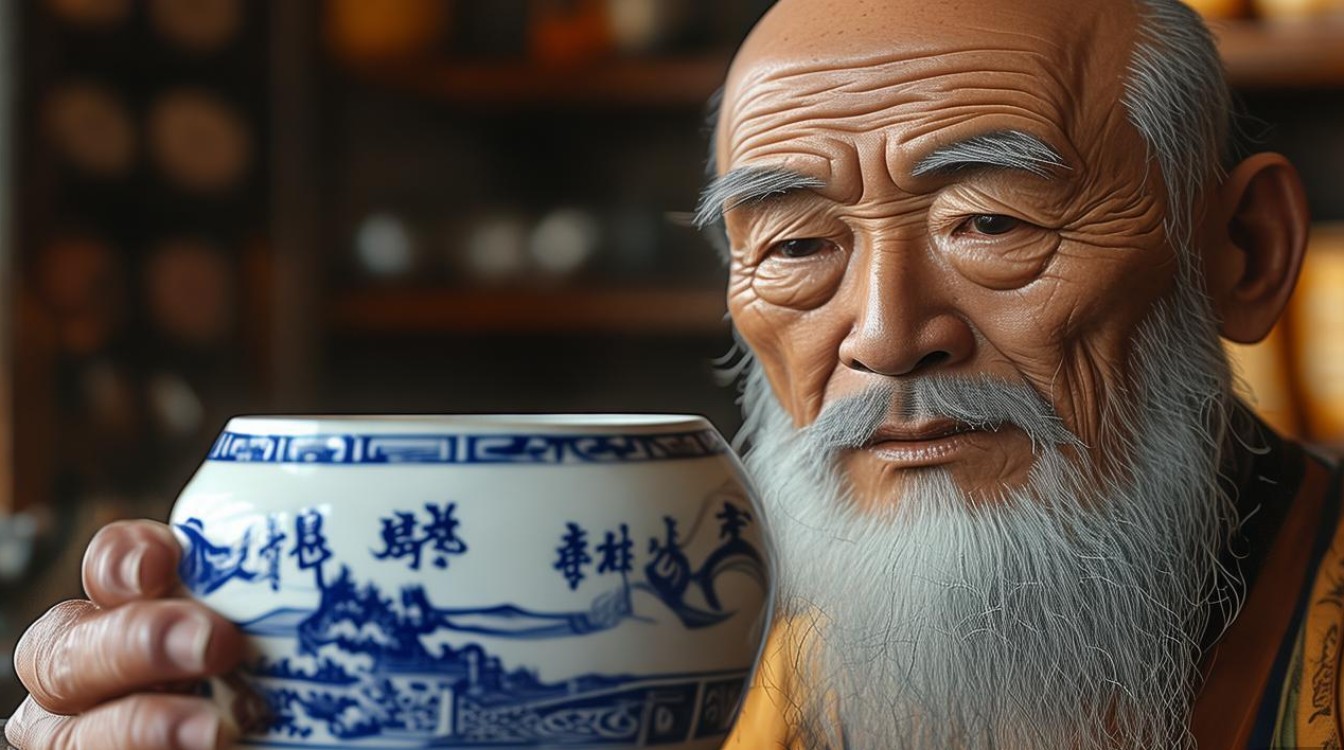

Q2:如何在日常生活中用“杯子”修行?能否举例说明?

A2:日常生活中的“杯子修行”,核心是“观照当下,借事炼心”。

- 喝水时:专注感受杯的温度、水的流动,觉察“我正在喝水”,不被杂念带走,这是“专注当下”;

- 洗杯子时:观察杯子上污渍的去除,体悟“一切无常”,执着于“杯子脏了”的烦恼会随洗涤而消散,这是“观照无常”;

- 放下杯子时:觉知“放下”的动作,不贪恋杯子曾带来的温暖或满足,这是“练习放下”。

通过这些微小的动作,将觉照融入日常,便是“行住坐卧皆是禅”的实践。