在佛教修行体系中,磕头(又称礼拜)是一种重要的行门,净界法师曾开示,磕头的本质并非形式上的动作,而是通过对治我慢、培植恭敬心,从而契入修行核心的方便法门,法师强调,修行者若能正确理解磕头的意义,便能将这一外在行为转化为内在的修行力量,实现身心调柔、道业增上的目标。

净界法师指出,我慢是众生无始以来的根本烦恼,它让人执着于“我”的实有,难以接纳他人、尊重真理,磕头时,身体俯低,额头着地,这一动作在生理上象征着“放下自我”,在心理上则是对治我慢的直接训练,法师比喻:“低头不是认输,而是认出自身的渺小与佛菩萨的伟大。”当修行者主动将身体放低,内心的傲慢便会随之松动,谦卑心自然生起,这种谦卑并非自卑,而是对真理的敬畏、对众生的慈悲,正如《华严经》所言:“我慢高山,不留法水。”唯有破除我慢,才能让法水融入心田。

除了折服我慢,磕头更是增上恭敬心的修行,净界法师常说:“恭敬心是修行的土壤,没有恭敬,法药难入。”磕头的对象可以是佛菩萨、经典、善知识,乃至一切众生,其核心是培养“一切贤圣皆以无为法而有差别”的平等恭敬,当修行者面对佛像礼拜时,观想佛菩萨的慈悲与智慧,内心便会生起感恩与向往;面对经典礼拜时,忆念法宝的难闻与珍贵,便能生起珍惜与受持之心;面对众生礼拜时,观想一切众生皆有佛性,便能生起包容与利他之心,这种恭敬心,能消除修行中的轻慢、懈怠与障碍,让心量逐渐扩大,与菩提心相应。

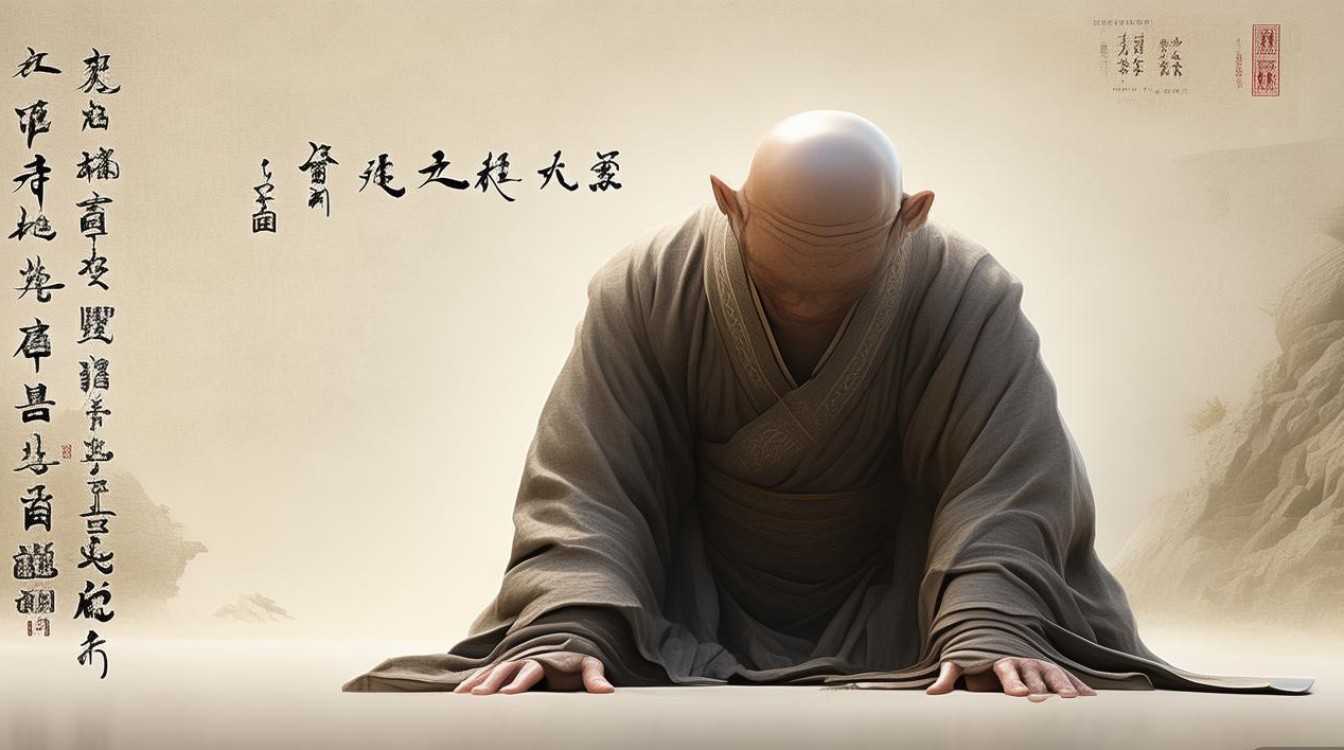

对于磕头的具体方法,净界法师提倡“身、口、意”三业清净:身体恭敬礼拜,口称佛号或咒语,意念专注观想,以下是法师归纳的磕头要点简表:

| 环节 | 具体要求 | 心念观想 |

|---|---|---|

| 准备姿势 | 双脚与肩同宽,双手自然下垂,调身放松,合掌于胸前,目光垂视鼻尖。 | 观想佛菩萨在前方,自身即将向真理顶礼。 |

| 屈膝跪地 | 左脚前迈半步,双膝依次跪地,小腿贴地,臀部坐在脚跟上,双手仍合掌于胸前。 | 忖念:“无始以来,我慢高耸,今以卑下身,折伏骄慢心。” |

| 双手着地 | 双手分开,掌心向下,按于地面(与肩同宽),身体前倾,额头、双手、膝盖(或两肘)五处着地。 | 观想佛光从头顶注入,融化自身业障;或观想佛菩萨足莲,以头承接福德。 |

| 起身 | 双手撑地,慢慢起身,恢复合掌姿势。 | 发愿:“愿我起身,舍弃我执,承担利生,勤修菩提。” |

净界法师特别提醒,磕头的关键在于“心念”而非“数量”,若只是机械地重复动作,心散乱、攀比次数,反而会增长执著,修行者应将每一次礼拜都当作与佛菩萨的“心灵对话”:拜下去时,忏悔业障、放下执着;起来时,发愿度生、坚定道心,磕头便能从“身礼”升华为“心礼”,成为转烦恼为菩提的修行妙用。

关于磕头的功德,法师解释,其根本利益在于“转化身心”:通过身体的俯低,调和傲慢的习气,让内心柔软;通过恭敬心的培养,开启本具的智慧与慈悲,正如《地藏经》所言:“舍一粒身命,若人下至一礼,于未来世,中夜得转轮王位。”功德的大小不在于外在形式,而在于内心的虔诚与清净。

相关问答FAQs

Q:磕头时总是心烦意乱、无法专注,怎么办?

A:净界法师开示,心散乱是正常现象,可通过“系缘一境”来对治:开始时将注意力放在身体的动作上,感受膝盖着地、额头触地的触感;逐渐稳定后,配合念佛号(如“南无阿弥陀佛”),以佛号摄心;若杂念仍多,可先观想佛菩萨的庄严相好,或忆念三宝的恩德,以感恩心替代散乱心,坚持训练,专注力会逐步提升。

Q:每天需要磕多少头才算如法?是否越多越好?

A:法师强调,修行重在“契机”而非“执著数量”,初学者可从每日三拜、七拜开始,固定时间(如早晚功课),以培养习惯;待身心适应后,可根据自身情况增加,但需以“不疲劳、不执着”为原则,若因磕头导致身体过度劳累或心生攀比,便偏离了修行本意,真正的“如法”,是以清净心、恭敬心对待每一次礼拜,哪怕一礼一拜,若心诚则功德无量。