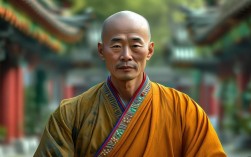

喜海佛教作为一种融合了海洋文化与佛教教义的修行体系,其起源可追溯至唐宋时期东南沿海地区的民间信仰与佛教传播,当时,随着海上丝绸之路的繁荣,沿海渔民、商贾常面临风浪之险,对“护海”“安澜”的祈愿尤为强烈,佛教中“慈悲”“护佑”的思想便与海洋自然崇拜相结合,逐渐形成了具有地域特色的喜海佛教雏形,它并非严格意义上的独立宗派,而是汉传佛教在特定地域与文化背景下的本土化实践,核心在于以“海”为喻,阐释佛教教义,引导众生在无常的海洋中修持心性,获得内心的安宁与智慧。

喜海佛教的教义体系以“心海无涯,悲智双运”为总纲,将海洋的广博、深邃、动态与佛教的“空性”“慈悲”“无常”等理念深度融合。“海”在此不仅是自然意象,更是心性的象征——众生之心如海,能容纳善恶、烦恼与智慧,唯有通过修行平息“心浪”,方能现出“本觉清明”,其核心教义可概括为三层:其一为“海纳百川”的包容智慧,强调佛法应适应不同根器的众生,如同大海接纳百川,不分贵贱、贤愚;其二为“潮起潮落”的无常观,以潮汐喻示世事变迁、生灭轮转,教导众生以平常心面对得失;其三为“慈航普渡”的菩萨行,以“慈航”(佛教中菩萨救度众生的譬喻)为精神指引,鼓励信众在日常生活中践行布施、持戒、忍辱等六度,如“海舟”般载渡他人脱离烦恼苦海。

在修行实践上,喜海佛教形成了独特的“海天双修”体系,既包含传统佛教的禅定、诵经,也融入了海洋生活的仪式与体验,日常修行中,信徒常于“海潮音”中静坐观想,聆听海浪拍岸的声音,体悟“音声海”中“不生不灭”的空性;或以“海供”仪式,将洁净的海水、贝壳、海藻等自然之物供于佛前,象征对自然的敬畏与对资源的珍惜,暗合佛教“不杀生”“惜福”的戒律,沿海地区的喜海寺庙还设有“海坛”,作为信徒祈求风调雨顺、平安出海的场所,仪式中会诵念《海潮音菩萨咒》,融合了梵呗与渔歌的元素,极具地域特色。“结海缘”是喜海佛教的重要实践,信徒通过参与海滩清洁、救助海洋生物、普及海洋保护知识等活动,将“慈悲护生”的教义转化为具体行动,体现了“佛法在世间”的修行理念。

喜海佛教的传承与发展离不开其地域文化载体,在东南沿海的渔村,许多老人能讲述“观音显灵平息海浪”“龙护佛法渡商船”等传说,这些故事将佛教护法神与海洋神祇(如妈祖、龙王)的形象融合,使教义更贴近民众生活,喜海佛教不仅存在于传统寺庙,还通过“海洋禅修营”“线上海潮音共修”等形式传播,吸引都市人群在自然中体验佛法,其倡导的“海洋生态保护”理念,更与当代环保思潮呼应,使古老的佛教智慧焕发出新的生命力。

以下是喜海佛教主要修行方法及其含义的简表:

| 修行方法 | 具体实践内容 | 教义依据 | 预期效果 |

|---|---|---|---|

| 海潮音观想 | 静坐聆听海浪,专注呼吸与潮音同步 | “音声海”中的空性体悟 | 平息妄念,专注内心 |

| 海供仪式 | 以海水、贝壳等自然之物供佛,回向众生 | 惜福护生,感恩自然 | 培养慈悲心,与自然和谐 |

| 海坛祈愿 | 于海坛诵经祈求平安,护法神护佑 | 慈航普渡,护法护佑 | 增强信心,面对无常无畏 |

| 结海缘行动 | 清洁海滩、救助海洋生物、环保宣传 | 菩萨行,自利利他 | 将佛法融入生活,践行慈悲 |

相关问答FAQs

问题1:喜海佛教与汉传佛教其他宗派(如禅宗、净土宗)的主要区别是什么?

解答:喜海佛教并非独立宗派,而是汉传佛教在沿海地区的本土化实践,其核心区别在于“海洋文化”的深度融合,禅宗强调“明心见性”,以“不立文字”为特色;净土宗专注“念佛往生”,而喜海佛教则以“海”为喻,将海洋的广博(包容)、潮汐(无常)、慈航(救度)等自然特性与教义结合,修行中更注重通过海洋体验(如听潮、海供)体悟佛法,且将“海洋生态保护”纳入菩萨行,更贴近沿海民众的生产生活,具有鲜明的地域性和实践性。

问题2:普通人如何体验喜海佛教的修行?是否需要居住在沿海地区?

解答:普通人无需居住在沿海地区也可体验喜海佛教的修行,核心在于“以海为镜”的心性观照:可通过聆听海潮音录音、观看海洋纪录片等方式感受“海”的意象,在静坐中观想心海的起伏;也可在生活中践行“海纳百川”的包容,以平常心面对世事变化;参与环保行动(如清理水源、保护野生动物)即是“结海缘”,体现慈悲护生的教义,喜海佛教的智慧不在于形式,而在于将海洋的特质转化为内心的修行,因此任何地域的人皆可从中获得启发。