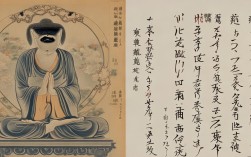

海涛法师作为台湾地区知名的佛教弘法者,多年来以通俗易懂的方式传播佛法,倡导慈悲护生与社会关怀,在其弘法生涯中,“燃指”行为曾引发广泛关注,这一举动源于佛教中“身供养”的修行传统,旨在以极端方式表达对三宝的虔诚与对众生的慈悲,但也需结合佛教教义与社会视角理性看待。

从佛教教义层面看,“燃指”属于“头目髓脑,皆以布施”的延伸,属于“难行能行”的菩萨行实践,大乘经典中,《菩萨本行经》记载,佛陀因地修行时曾燃指供佛,以身体为供养物,象征对真理的坚定追求与利他精神,海涛法师曾表示,燃指并非“自残”,而是通过身体的痛苦,唤醒众生对生命无常的觉知,以及对善法的珍惜,这种行为在特定修行传统中,被视为“以苦为师”的体现,通过超越对身体的执着,强化对菩提心的修持,佛教更强调“中道”思想,修行需智慧与慈悲平衡,若无深厚定力与正知见,盲目模仿易落入执着形式,偏离修行的本质——心地的转化。

从社会视角看,海涛法师的燃指行为引发了关于“修行形式与精神内核”的讨论,支持者认为,在物欲横流的时代,这种极端行为能打破众生的麻木,凸显信仰的纯粹性;反对者则指出,现代弘法更应注重“人间佛教”理念,以智慧引导而非苦行感化,避免对信徒造成误解,认为“苦行=虔诚”,佛教史上,从佛陀时代的“牧女献糜”到玄奘法师的“宁向西天一步死,不向东土半步生”,修行形式多样,但核心始终是“自利利他”,海涛法师的燃指,或许是其个人修行阶段的表达,但大众更应关注其背后“慈悲济世”的精神——他常年推动放生、助学、赈灾等社会事业,这些“身口意”的善行,才是佛教“利他”精神的真实体现。

为更清晰理解“燃指”在佛教中的定位,可通过下表对比其相关修行形式:

| 修行形式 | 佛教内涵 | 经典依据 | 现代意义 |

|---|---|---|---|

| 燃指供佛 | 以身体为供养,表达对三宝的至诚,破除对身体的执着 | 《菩萨本行经》《大智度论》 | 提醒众生珍惜暇满人身,精进修行 |

| 燃臂供灯 | 象征照亮众生无明黑暗,强调智慧与慈悲的融合 | 《华严经》 | 以光明象征智慧,引导众生破迷开悟 |

| 持戒苦行 | 通过戒律规范身心,减少欲望,培养定力 | 《梵网经》《四分律》 | 现代社会中,持戒是修行的基础,形式可简化 |

需要明确的是,佛教修行的核心是“转烦恼为菩提”,而非执着于外在形式,海涛法师的燃指,若理解为对信仰的极致表达,需尊重其个人修行选择;但若作为大众修行的“标准”,则需警惕——佛陀曾说“依法不依人”,真正的修行在于日常的起心动念:是否心怀慈悲?是否践行利他?正如印光法师所言:“修行之道,在于心地,不在于外相。”形式只是辅助,内心的清净与慈悲才是修行的根本。

相关问答FAQs

Q1:普通人是否可以学习海涛法师燃指?

A:不建议普通人模仿,燃指属于佛教“难行苦行”的范畴,需具备深厚的禅定功夫、对无我的正见,以及明确的利他发心,若无足够条件,盲目模仿不仅可能伤害身体,还易陷入执着形式而忽略修行本质,普通人可通过持戒、布施、禅修等基础修行,培养慈悲心与智慧,这才是佛教倡导的“易行道”。

Q2:佛教如何看待“以苦为师”与现代弘法的关系?

A:佛教“以苦为师”的本质是通过对苦的认知,发起出离心与菩提心,而非追求苦行本身,现代弘法需结合时代特点,以智慧引导众生理解“苦”的根源(贪嗔痴),并通过“人间佛教”理念,将修行融入日常生活——如孝亲、敬业、环保等,让佛法在现实利益中体现,苦行可作为个人修行选择,但大众弘法更应注重“契机契理”,以慈悲与智慧平衡形式与内涵。