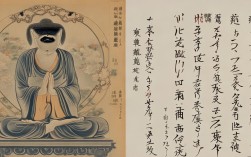

佛教讲“万法唯心造”,供养的本质并非物质交换,而是修行者以恭敬心、清净心向佛菩萨表达感恩与归依,在念念觉照中培植福慧资粮,茶,这一片承载着东方自然与人文灵性的树叶,因其清净、平和、提神的特质,自佛教传入中国便与修行结下深厚渊源,成为供养佛菩萨的重要载体之一,从寺院晨钟暮鼓中的供茶,到居士佛堂前的清茶一盏,茶供养不仅是一种仪式,更是将生活修行化的生动体现——以茶为媒,观照自心,传递对三宝的虔诚与对众生的慈悲。

佛教与茶的相遇,可追溯至东汉时期,随着佛教东传,僧侣们坐禅修行需要提神醒脑,而茶能“破睡”“益思”,恰好契合禅修需求,唐代《封氏闻见记》载:“开元中,泰山灵岩寺有降魔师大兴禅教,学禅务于不寐,又不夕食,皆许其饮茶。”自此,寺院植茶、制茶、供茶蔚然成风,唐代赵州禅师“吃茶去”的公案,更将茶从饮品升华为悟道的媒介,所谓“吃茶去”,便是以平常心行平常道,在茶中体悟“平常心是道”的禅机,宋代《禅林清规》明确规定了寺院供茶的仪轨,如“旦过茶”“待茶”“茶汤”等,将茶供养纳入僧团日常修行体系,使茶与佛教的智慧深度融合。

茶叶供养虽无固定形式,但需以恭敬、清净为要,具体而言,可从备具、观想、仪轨三方面践行,备具时,宜选择洁净的茶叶(以散茶为佳,象征无染)、素雅的茶具(避免华丽装饰,保持朴素),以及盛放供品的清水杯(象征甘露),观想时,当发清净心:观想茶叶为佛菩萨的妙法甘露,饮之能除众生无明热恼;观想供茶之行为,是向佛菩萨表达感恩,祈愿以茶之清净,洗涤自心贪嗔,增长智慧慈悲,仪轨上,可参照传统:先净手,将茶叶轻置于供杯中(或泡好茶汤),合掌恭敬,默念供养咒(如“嗡 惹扎悉地 吽”,意为“供养成就”),或诵念《心经》一偈,随后回向:“愿以此功德,庄严佛净土,上报四重恩,下济三途苦,若有见闻者,悉发菩提心,尽此一报身,同生极乐国。”供茶时间并无定规,可于每日清晨、佛诞日、斋戒日等殊胜时节进行,时长以一杯茶饮尽为宜,避免久供失敬。

| 步骤 | 具体操作 | 心念观想 |

|---|---|---|

| 净手 | 以清水洗净双手,表内外清净 | 洗除尘垢,身心澄明 |

| 备具 | 取洁净茶叶、素雅茶具、清水杯 | 茶叶为法身甘露,茶具为修行道场 |

| 上供 | 将茶叶放入供杯(或泡茶汤),置于佛前 | 佛菩萨慈光遍照,纳受供养 |

| 诵咒 | 默念供养咒或心经 | 咜语加持,令供养功德殊胜 |

| 回向 | 念诵回向偈,功德回向一切众生 | 自利利他,福慧双修 |

茶叶的自然属性与佛教教义多有契合,使其供养更具深意,绿茶未经发酵,滋味清冽,象征修行者初心清净,如新发之叶不染尘劳;白茶工艺简朴,自然萎凋,象征“无修之修”的本真状态,不着于相;普洱茶经陈放转化,滋味醇厚,喻示修行历事炼心,历久弥坚;而添加香精的花茶因掩盖茶叶本真,反失供养之清净本质,不宜作为上供首选。

| 茶叶种类 | 特性 | 象征意义 |

|---|---|---|

| 绿茶 | 新鲜、清冽、未经发酵 | 象征初心清净,如新发之叶,不染尘劳 |

| 白茶 | 自然萎凋、工艺简朴 | 象征无修之修,保持本真,不着相 |

| 普洱茶 | 经陈放、转化,滋味醇厚 | 象征修行历事炼心,历久弥坚 |

| 花茶 | 茶香与花香融合 | 覆盖“茶禅一味”的本真,不宜作为上供首选 |

供养的核心在于“心”,而非物质,需避免执着于茶叶的贵贱或种类,所谓“心净则国土净”,一片清心之叶,胜过珍品万千,供品必须洁净,已变质、有异味的茶叶不宜供佛,表对佛菩萨的恭敬,供茶后应妥善处理,可自饮(沾佛菩萨加持,增上修行)或结缘与他人,但不可随意丢弃,需惜福,供养后应观照自心,将恭敬心延续到日常行住坐卧中,所谓“一供养,一切供养”,心行合一方为究竟功德。

佛经中言“一切布施中,法布施为最”,茶供养虽属财布施,但若能以清净心、菩提心行持,则能转化为法布施,以茶供养,能令行者破除对物质的贪执,体会“无住生心”的妙理;茶之清净,能对治内心浊染,增长定力;茶提神醒脑,象征修行精进不懈,远离昏沉掉举,供养佛菩萨能感得善知识护念、智慧增长、身心轻安的果报,最终导向解脱之道。

FAQs

-

问:茶叶供养是否必须用特定种类的茶叶?比如绿茶或普洱?

答:并无特定要求,佛教强调“心诚则灵”,茶叶种类不重要,关键在于供养者的发心清净,若条件有限,普通散茶即可;若能选择象征意义契合的茶叶(如白茶表无染),更佳,但需注意,添加香精、色素的加工茶(如部分花茶),因掩盖茶叶本真,不建议作为上供品。 -

问:供佛后的茶叶可以饮用吗?如果有人来访,可以请对方饮用吗?

答:可以,供佛后的茶叶已沾染佛菩萨的慈悲加持,饮用能提醒行者忆念三宝,增上信心,若有人来访,以供后之茶待客,既是结善缘,亦能将供养功德回向给对方,令其心生欢喜,种下善根,饮用时应保持恭敬,不可视为普通饮品随意浪费,需心怀感恩,珍惜这份福报。