念佛教经是佛教修行中重要的实践方式,它不仅是诵念经文文字的过程,更是通过专注念诵来净化心念、开启智慧、与佛法相应的心灵修行,从本质上看,念经的核心在于“心念与法相应”,即通过诵持经文,将散乱的心收摄于当下,在文字般若的引导下契入实相般若,最终达到内心的平静与觉悟。

念经的本质与意义

佛教经典是佛陀宣示真理的载体,念经的过程本质上是与佛菩萨的智慧对话,从《华严经》“一切佛法,言音悉皆具足”到《法华经》“我今说诸佛,亦说诸佛法”,都强调经文蕴含的佛法义理是解脱的指南针,念经的意义可概括为三方面:

其一,积累资粮:通过恭敬诵持,可积累福德与智慧资粮,为修行奠定基础,如《地藏经》云:“志心称念,名号之间,福报不可量。”

其二,净化心念:诵经时需专注一字一句,能逐渐减少妄念,当心随经文流转,贪嗔痴等烦恼自然淡化,如同清水涤尘。

其三,开发智慧:经典中的义理(如“诸法空相”“缘起性空”)能打破固有认知局限,帮助修行者洞察生命实相,从迷惑走向觉悟。

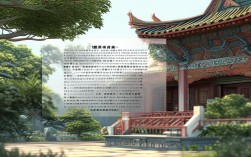

念经的具体方法

念经并非机械重复文字,需结合正确方法,才能事半功倍,以下是念修的核心步骤,可归纳为以下表格:

| 步骤 | |

|---|---|

| 环境准备 | 选择安静、整洁的场所,避免干扰;可设简单佛堂,供佛像或经书,表恭敬心。 |

| 心态调整 | 收摄身心,排除杂念;可先合掌礼佛,至诚忏悔(如“往昔所造诸恶业,皆由无始贪嗔痴”),再发愿诵经(如“为众生离苦得乐,为佛法久住世间”)。 |

| 念诵方式 | 可出声念(利根者易专注)、默念(适合环境不便时)、金刚念诵(唇动心诵,兼顾声与意);速度适中,字字分明,不急不缓。 |

| 专注训练 | 若心散乱,可将注意力放在呼吸或经文字音上,如念《心经》时专注“观自在菩萨”的“观”字,体会其中禅意。 |

| 回向发愿 | 诵经后,将功德回向给一切众生(如“愿以此功德,普及于一切,我等与众生,皆共成佛道”),培养慈悲心。 |

常见经典的选择与特点

佛教经典浩如烟海,初学者可根据自身根基选择适合的经典,以下为几部常用经典的简要介绍:

- 《般若波罗蜜多心经》:全文仅260字,浓缩般若智慧核心,观照“色不异空,空不异色”,破除对“有”的执着,适合日常诵持,快速收摄心念。

- 《金刚般若波罗蜜经》:以“应无所住而生其心”为精髓,教导修行者在生活中不执着相、随缘不变,适合对世事烦恼较多者。

- 《阿弥陀经》:介绍西方极乐世界净土,引导念佛求生净土,适合希望往生佛国、简化修行者。

- 《普门品》(出自《法华经》):宣扬观音菩萨“寻声救苦”的慈悲精神,适合祈求平安、消灾免难,培养对菩萨的信心。

需避免的误区

念修过程中,若陷入误区,易偏离修行本质,需特别注意:

其一,执着数量:部分修行者以念经数量多少衡量功德,却忽视专注与理解,实则“心诚则灵”,一日如法念诵一部,胜过敷衍念诵十部。

其二,忽视理解:经文需“解行并进”,若仅机械念诵而不思惟义理,如同“买椟还珠”,可结合法师讲解或注释,逐步领会经文内涵。

其三,攀比心:与他人比较念经时长、速度,易生傲慢或自卑之心,修行是个人心性的转化,当专注于自身进步,而非外在形式。

相关问答FAQs

问题1:念经时总是走神,杂念纷飞,该如何提升专注力?

解答:杂念多是正常现象,无需苛责,可尝试“念诵与呼吸结合”的方法:如念“南无阿弥陀佛”时,吸气默念“南无”,呼气默念“阿弥陀佛”,让心随呼吸与佛号同步;或选择短经(如《心经》),逐字观想其含义,例如念“照见五蕴皆空”时,思惟“五蕴(色受想行识)本无自性”,通过理解减少妄念,诵经前可做几分钟静坐,观呼吸让心安定下来,再开始念诵,效果更佳。

问题2:每天必须念固定数量的经文吗?时间不够怎么办?

解答:不必强求数量,关键在于“发心”与“专注”,若时间紧张,可选择1-2部短经(如《心经》《普门品》),哪怕每天仅念10分钟,至诚念诵也能积累功德;若时间充裕,可延长诵经时间,但需避免“赶进度”的心态,可将念融入生活:通勤路上默念佛号,做家务时随缘诵经,让修行不拘泥于形式,而成为日常的自觉。