岫岩满族自治县位于辽宁省鞍山市东南部,地处辽东半岛北部,长白山余脉与千山山脉交汇处,自古便是满族先民繁衍生息之地,多元文化在此交融共生,孕育了丰富的宗教文化遗产,寺庙作为佛教文化的重要载体,在岫岩的历史长河中不仅是宗教信仰的寄托,更是建筑艺术、民俗传统与地方历史的生动见证,岫岩的寺庙有几个”,这一问题需从现存主要寺庙、历史沿革及文化分布等角度综合解读,既需明确数量概貌,更需深入其背后的文化内涵。

岫岩的寺庙数量若从现存具有一定历史规模和文化价值的宗教场所来看,主要包括6处核心寺庙,另有十余处小型佛教活动点或民间信仰场所,总数约20余座,这些寺庙多始建于明清时期,部分历经清代修缮与扩建,形成了以佛教为主体、融合满族民间信仰的独特文化景观,以下对岫岩主要寺庙逐一介绍:

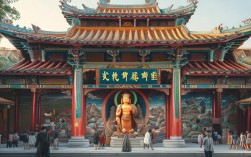

清凉山寺

位于岫岩县清凉山镇清凉山风景区核心区,始建于清乾隆二十三年(1758年),是岫岩现存规模最大、历史最悠久的佛教寺院之一,寺院依山而建,坐北朝南,整体布局沿中轴线依次为山门、天王殿、大雄宝殿、藏经楼,两侧配有钟鼓楼、配殿及禅房,寺内古木参天,尤以“千年古松”最为著名,树龄逾800年,树冠如盖,为寺内标志性景观,清凉山寺在清代曾为辽东地区佛教四大名刹之一,香火鼎盛,现存建筑多为清代中晚期遗存,2008年被列为辽宁省文物保护单位,现为鞍山市佛教协会活动场所之一。

药山寺

坐落于岫岩药山镇药山国家级自然保护区南麓,始建于明万历年间(1573-1620年),因药山“天然药材丰富,自古为医家圣地”而得名,寺院建筑顺应山势,分前、中、后三殿,前殿供奉弥勒佛,中殿为大雄宝殿,主祀释迦牟尼,后殿为药王殿,供奉药王孙思邈,形成“佛道交融”的独特格局,寺周有“药王洞”“仙人台”“石门”等自然景观,寺内保存有明代《药山寺重修碑记》碑刻,记载了药山寺与当地医药文化的历史渊源,药山寺不仅是佛教活动场所,更因药山丰富的中草药资源,成为传统医药文化的重要传承地。

龙潭寺

位于岫岩县城西北15公里处的龙潭湾,始建于清康熙十年(1671年),传因“龙潭深不可测,常有龙现”而得名,寺院占地面积约5000平方米,建筑风格为典型的辽东清代寺院格局,山门采用硬山顶,门额嵌“龙潭寺”石匾,为清代举人手书,寺内主体建筑包括天王殿、大雄宝殿、观音殿,其中大雄宝殿内的“龙文化”壁画最具特色,壁画以龙为主题,结合满族“萨满教”对龙的图腾崇拜,展现了多元文化的融合,龙潭寺周边自然景观独特,龙潭湾溪水潺潺,四季景色宜人,素有“龙潭飞瀑”之美誉,为当地著名的风景名胜区。

寿隆寺

地处岫岩镇东北部哈达碑镇境内,始建于清雍正八年(1730年),原为清代皇家赐寺,寺名“寿隆”取“国寿民安、兴隆昌盛”之意,寺院建筑采用满汉合璧风格,大雄宝殿为重檐歇山顶,覆盖黄色琉璃瓦,檐下斗拱彩绘金龙,彰显皇家气派;殿内梁枋雕刻满文“吉祥如意”字样,为满族建筑艺术的典型代表,寿隆寺在清代曾为“盛京京外五寺”之一,负责管理辽东东部地区佛教事务,现存建筑包括山门、钟楼、鼓楼、大雄宝殿及藏经阁,藏经阁内保存有清代《龙藏》经卷一部,为珍贵文物。

文昌阁

位于岫岩老城区中心,始建于清道光十五年(1835年),虽名“阁”,实为祭祀文昌帝君的庙宇,是古代岫岩崇文重教的重要象征,文昌阁为三层木结构楼阁,高约20米,平面呈正方形,底层为砖石基座,中层供奉文昌帝君,顶层供奉魁星,楼阁飞檐翘角,四面攒尖顶,覆盖绿色琉璃瓦,建筑风格典雅庄重,历史上,文昌阁是岫岩学子科举前祈福的重要场所,阁内保存有清代《岫岩文昌阁记》碑刻,记载了当地文教发展的历史,文昌阁已成为岫岩县博物馆所在地,兼具文物保护与文化展示功能。

向阳寺

位于岫岩县红旗营子乡向阳村,始建于清乾隆四十一年(1776年),因“坐北朝南,向阳而建”得名,寺院规模较小,但布局精巧,依次为山门、天王殿、大雄宝殿,两侧配有东西配殿,寺内最引人注目的是一株古银杏树,树龄逾300年,树干高达20余米,枝叶繁茂,秋季金黄,为“向阳寺十景”之一,向阳寺周边为满族聚居村落,寺内每年农历四月初八举行“浴佛节”庙会,融合满族传统歌舞、民间手工艺展销等活动,成为当地民俗文化的重要展示平台。

岫岩主要寺庙基本信息概览

| 寺庙名称 | 地理位置 | 始建年代 | 主要特色 | 文化价值 |

|---|---|---|---|---|

| 清凉山寺 | 清凉山镇风景区 | 清乾隆年间 | 千年古松、清代四大名刹之一 | 辽东佛教文化、省级文物保护单位 |

| 药山寺 | 药山镇自然保护区 | 明万历年间 | 佛道交融、药王文化 | 传统医药文化、明代碑刻 |

| 龙潭寺 | 哈达碑镇龙潭湾 | 清康熙年间 | 龙文化壁画、满族图腾 | 多元文化融合、自然景观 |

| 寿隆寺 | 哈达碑镇 | 清雍正年间 | 满汉合璧建筑、皇家赐寺 | 清代皇家佛教、满族艺术 |

| 文昌阁 | 岫岩老城区 | 清道光年间 | 崇文重教、三层木结构楼阁 | 古代文教历史、县级博物馆 |

| 向阳寺 | 红旗营子乡向阳村 | 清乾隆年间 | 古银杏、满族民俗庙会 | 民间信仰、民俗文化展示 |

除上述6处主要寺庙外,岫岩境内尚有雅河乡观音寺、大营子乡佛光寺、龙潭乡永兴寺等十余处小型寺庙及佛教活动点,多建于清代中后期,规模虽小,但多与村落、山水相依,形成了“一村一庙”“一山一寺”的分布特点,这些寺庙建筑风格朴素,多采用硬山顶、穿斗式木构架,装饰以民间彩绘、木雕为主,体现了佛教文化在基层社会的本土化与世俗化。

从文化内涵看,岫岩寺庙不仅是宗教信仰的载体,更是满汉文化融合的见证,寿隆寺的满文雕刻、龙潭寺的萨满教元素、文昌阁的儒家文化,均展现了多元文化在此的碰撞与共生,寺庙多选址于山水之间,如清凉山、药山等,体现了中国传统“天人合一”的生态理念,成为岫岩自然与人文景观的重要组成部分。

综上,岫岩县内现存具有一定历史规模和文化价值的寺庙约6处,加上小型寺庙及活动点,总数约20余座,这些寺庙承载着岫岩地区的历史记忆、文化信仰与民俗传统,是研究辽东地区宗教史、建筑史及民族融合的重要实物资料。

相关问答FAQs

问题1:岫岩最古老的寺庙是哪一座?有什么独特之处?

解答:岫岩现存最古老的寺庙是药山寺,始建于明万历年间(1573-1620年),距今已有400余年历史,其独特之处在于“佛道交融”的文化格局:寺院既供奉佛教释迦牟尼,又设药王殿祭祀药王孙思邈,融合了佛教文化与传统医药理念,药山寺建筑顺应山势灵活布局,无严格中轴线规制,寺周“药王洞”“仙人台”等自然景观与寺庙相映成趣,形成了“以山养寺、以寺护药”的生态文化模式,为辽东地区罕见的文化景观。

问题2:岫岩寺庙的建筑风格如何体现地域文化与民族特色?

解答:岫岩寺庙的建筑风格充分体现了辽东地域文化与满族民族特色的融合,在结构上,以木构架为主,采用“抬梁式”与“穿斗式”结合,适应山区多雨潮湿气候;在装饰上,既有佛教莲花、法轮纹样,也有满族“万字不到头”“云纹”等图案,如寿隆寺大雄宝殿的满文雀替、龙潭寺的龙文化壁画,均展现了满汉文化的交融;在选址上,多依山傍水,如清凉山寺隐于松林、药山寺坐落于山麓,形成“深山藏古寺”的意境,既符合佛教“清修”理念,也体现了满族先民“依山而居”的生态观念,这些特点使岫岩寺庙成为研究清代辽东地区民族建筑艺术的重要实例。