在佛教传统中,“法师”“上师”“长老”是三个具有重要意义的称谓,分别指向不同层面的修行身份与职责,三者既有区别又相互关联,共同构成了佛教僧团的核心传承体系,理解这三者的内涵,需从佛教教义、修行传统及社会功能等多维度展开。

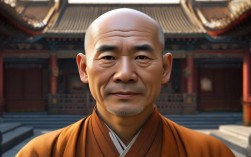

法师:佛法的阐释者与传播者

“法师”梵语为“达磨阿阇梨”,意为“佛法教师”,指精通佛法并能依教弘法的人,其核心职责是“说法利生”,通过讲经、著述、答疑等方式,将佛陀的教义转化为可实践的法门,引导众生离苦得乐。

资格与要求

法师的称谓并非随意授予,需具备深厚的佛学素养,汉传佛教传统中,通常要求法师通晓“经、律、论”三藏(《经藏》为佛陀所说教法,《律藏》为戒律规范,《论藏》为后世祖师对教义的阐释),故又称“三藏法师”,如唐代玄奘西行取经,译出经论75部,被誉为“三藏法师”,法师需持戒清净,至少受持“沙弥戒”“比丘戒”等出家戒律,部分在家居士若精通佛法,也可称“在家法师”,但需以“居士”为前缀(如“印顺法师”虽为出家众,但早期亦有在家弘法的案例)。

职责与修行侧重

法师的工作围绕“教法”展开:

- 讲经说法:通过开经、讲论,将深奥的佛法转化为通俗语言,如天台宗智者大师以“五时八教”判释释迦牟尼一生说法,华严宗以“法界缘起”阐释宇宙实相,均为法师弘法的典范。

- 著述立说:将个人修证与理解整理成文,如蕅益大师《弥陀要解》、太虚大师《人生佛教》,成为后世学人指南。

- 教育信众:针对不同根基的众生,提供修学指导,如为初学者讲“五戒十善”,为 advanced 学人授“中观”“唯识”等深义。

法师的修行侧重“闻思修”中的“闻”与“思”,即通过听闻教法、思惟义理,为实修奠定基础,最终目标是“解行并进”,以智慧自利、以法利他。

上师:修行路上的引导者与传承者

“上师”藏语为“喇嘛”(bla ma),意为“无上导师”,主要存在于藏传佛教及部分汉传密宗传统中,与法师侧重“教法传播”不同,上师的核心是“修行指导”,强调师徒间的“口耳传承”与“心心相印”,是弟子从“闻思”走向“证悟”的关键桥梁。

资格与要求

上师的资格极为严格,需具备“德、证、才”三条件:

- 德行清净:必须持戒严谨,尤其是密乘十四根本戒,若犯根本戒,则失去上师资格。

- 证悟境界:需通过实修获得相应的证悟,如宁玛派要求上师证悟“大圆满”见,格鲁派强调“显密圆融”,避免“盲修瞎练”。

- 传承纯正:需具备完整的“血脉传承”(如噶举派的“大手印”传承)与“授权传承”(如宁玛派的“宁提”传承),未经传承者不得擅自收徒传法。

职责与修行侧重

上师的职责是“传法授戒、引导证悟”:

- 灌顶传法:通过“灌顶”(如宝瓶灌顶、秘密灌顶)为弟子开启修行门径,授予相应法门(如本尊修法、气脉明点等)。

- 窍诀指导:针对弟子的修行障碍,给予“口诀”(如“观心方法”“对治烦恼的方便”),避免弟子在歧路徘徊。

- 依止修行:弟子需以“信心”和“恭敬心”依止上师,上师则以“慈悲”摄受弟子,形成“师徒如父子”的紧密关系,如《菩提道次第广论》强调:“修行的根本是亲近善知识,若无上师引导,如同盲人走险道。”

上师的修行侧重“传承与实修”,不仅要精通教法,更要将法义转化为自身的证悟境界,以身示范,带领弟子突破“我执”,证得“空性智慧”。

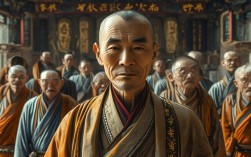

长老:僧团中的德高望重者

“长老”梵语为“奢阇那”(śreṣṭhin),原指印度社会中的长者、富豪,后佛教借指“年龄大、戒腊高、德行尊”的僧人,是汉传佛教、南传佛教中常见的称谓,核心职责是“住持僧团、表率后学”。

资格与要求

长老的资格以“戒腊”为核心:

- 戒腊高:指受具足戒(比丘戒)后,每年为一“腊”,需满10腊、20腊或更多(不同寺院要求不同),如百岁高僧本焕长老戒腊百岁,被尊为“长老”。

- 德行尊:需“戒定慧”三学庄严,尤其在戒律上堪为表率,如《四分律》规定,长老需负责“教授新戒”“羯磨(僧团会议)”等事务。

- 年龄资历:通常需年过60岁,兼具修行经验与人生智慧,能处理僧团内外事务。

职责与修行侧重

长老的职责是“住持道场、管理僧团”:

- 寺院管理:担任方丈、住持等职,负责僧团的日常运作、法会组织、信众接待等,如虚云长老曾复兴六大祖庭,以长老身份重振禅宗道场。

- 戒律监督:作为“羯磨师”,在僧团中主持“布萨说戒”(每月诵戒),处理僧人间的纠纷,维护僧团和合。

- 榜样示范:以“老修行”的身份,通过日常言行引导年轻僧人,如弘一律师弘律一生,以“长老”之身持戒精严,被誉为“南山律宗第十一代祖师”。

长老的修行侧重“定慧等持”,因年高腊长,少对外弘法,多在寺院内“坐禅、阅藏、指导后学”,以“老成持重”的形象成为僧团的“定海神针”。

三者的区别与联系

为更清晰理解三者的差异,可通过下表对比:

| 维度 | 法师 | 上师 | 长老 |

|---|---|---|---|

| 核心定位 | 佛法阐释者 | 修行引导者 | 僧团管理者 |

| 主要职责 | 讲经、著述、教育信众 | 灌顶、传法、指导证悟 | 住持道场、戒律监督 |

| 资格要求 | 通晓三藏、持戒清净 | 传承纯正、证悟境界 | 戒腊高、德行尊 |

| 修行侧重 | 闻思教义、解行并进 | 实修证悟、口耳传承 | 定慧等持、表率后学 |

| 佛教传统 | 汉传为主,藏传亦有 | 藏传、密宗为主 | 汉传、南传为主 |

三者的联系在于:共同服务于“佛法住世、众生解脱”的目标,一位僧人可能兼具多重身份,如藏传佛教的高僧既是“上师”(传法指导),也是“法师”(著述弘法);汉传佛教的长老若精通教义,也可称“法师”,三者如同“鼎之三足”,缺一不可,确保佛教的“教法传承”“修行实践”“僧团和合”得以延续。

三者在佛教传承中的意义

法师、上师、长老分别从“教法”“修行”“僧团”三个维度支撑着佛教的传承体系,法师确保“正法久住”,通过阐释教义防止佛法断灭;上师确保“法脉不断”,通过实修引导弟子将法义转化为证悟;长老确保“僧团和合”,通过德行管理维护佛教的社会形象,三者相互配合,使佛教既能适应不同时代的需求,又能保持核心教义的纯净,最终实现“自利利他、觉行圆满”的根本宗旨。

相关问答FAQs

Q1:法师和师父有什么区别?

A:“法师”是对精通佛法者的尊称,侧重“弘法能力”;“师父”是对出家僧人的普遍敬称,侧重“师徒关系”,一位年轻僧人若未讲经说法,可称“师父”;若他开始弘法,则可称“法师”。“师父”更强调情感联结,如弟子对师父的“依止心”;而“法师”更注重身份的专业性,是对其弘法能力的认可。

Q2:如何辨别真正的上师?

A:辨别真伪上师需从“戒、定、慧”三方面观察:

- 戒律清净:是否严守佛教戒律,尤其是密乘根本戒,若言行与戒律相悖(如贪财、好色),则非真上师;

- 慈悲智慧:是否以“度化众生”为初心,而非追求名利、神通,真正的上师会引导弟子“发菩提心”,而非执着于“感应”“神通”;

- 传承正统:是否具备完整的法脉传承,可追溯至佛陀或历代祖师,且不违背显教教义(如“无我”“空性”),若以上三点不符,需谨慎依止,避免被误导。