佛教坛榜是佛教艺术中融合图像与文字的重要表现形式,广泛存在于石窟壁画、唐卡、坛城(曼荼罗)等载体中,兼具宗教教化、修行指引与艺术审美功能,其核心是通过“图像象征”与“文字注解”的结合,将抽象的佛教义理、修行次第、神佛体系具象化,为信众提供直观的宗教认知与观修路径,以下从历史渊源、核心要素、艺术特征及文化意义等方面展开详细阐述。

历史渊源与发展脉络

佛教坛榜的雏形可追溯至印度早期佛教艺术,公元1世纪,贵霜王朝时期犍陀罗艺术与秣菟罗艺术中,已出现佛像旁刻写佛名、本生故事题记的“图像+文字”组合,如阿旃陀石窟壁画中,便以梵文榜题标注故事场景与人物身份,随着佛教传入中国,坛榜艺术与本土文化融合,逐渐形成特色体系:魏晋南北朝时期,敦煌莫高窟、云冈石窟等石窟壁画开始出现汉文榜题,标注佛、菩萨名号及经文内容;唐代密宗盛行,坛城(曼荼罗)艺术发展成熟,坛榜作为“坛城说明书”,系统标注各层级神佛名号、方位与象征意义;宋元以后,藏传佛教传入中原,唐卡坛城与金铜坛城中的藏文、梵文、汉文多语坛榜成为主流,进一步丰富其表现形式。

核心要素:图像、文字与象征体系

佛教坛榜的核心是“图像象征”与“文字注解”的协同,二者缺一不可,共同构建完整的宗教叙事与修行指引,其要素可概括为以下三方面:

图像象征:坛城的宇宙模型

坛城(曼荼罗)是佛教宇宙观的立体呈现,通常以几何图形(如圆形、方形)分层结构,象征“佛国净土”的秩序,中心为“本尊坛”,代表修行最高境界(如金刚坛城的大日如来);中层为“菩萨坛”,环绕主尊,象征不同智慧与方便法门;外层为“护法坛”,绘护法神像,守护修行者,每一层图像均有固定象征符号,如莲花代表清净,金刚代表坚毅,宝剑代表智慧,这些符号通过图像语言传递宗教内涵。

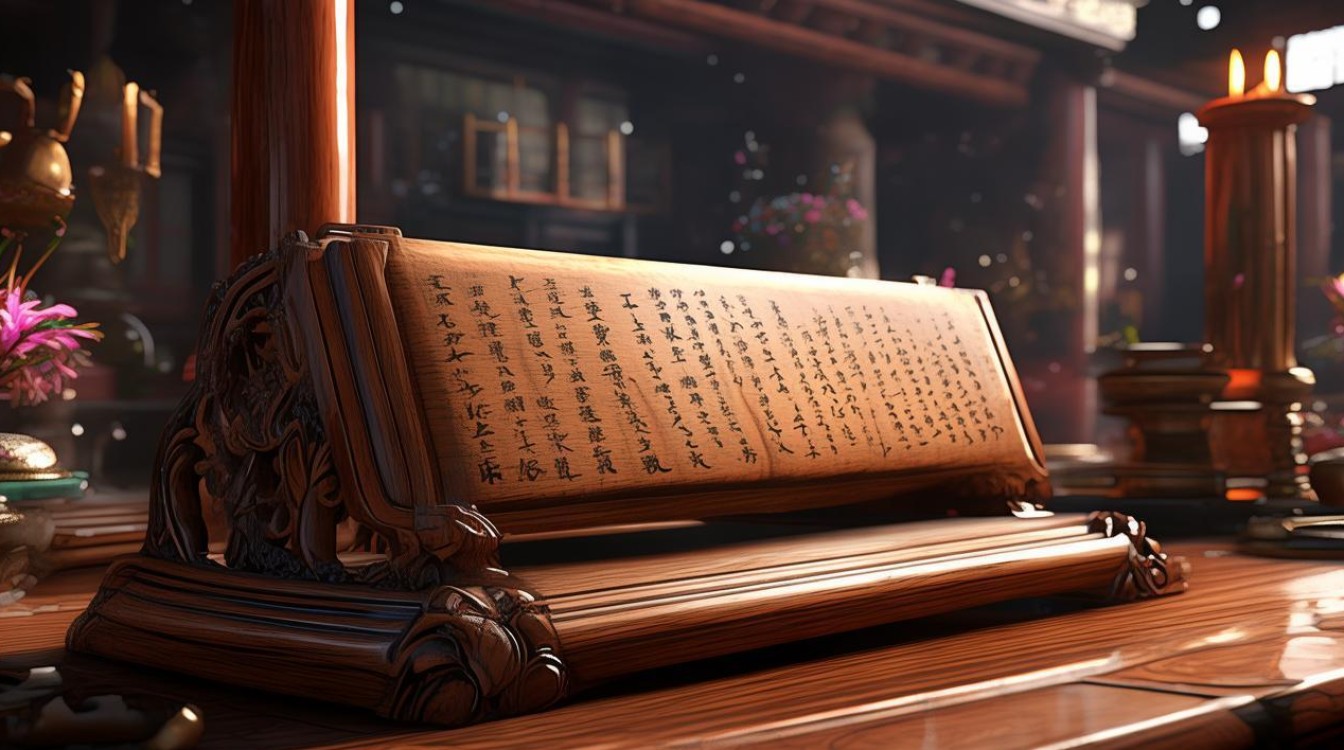

文字注解:榜题的内容与功能

榜题是坛城的“文字说明书”,内容涵盖三类:

- 标识性文字:标注神佛名号、称号(如“阿弥陀佛”“观音菩萨”)、方位(如“东方不动佛”“南方宝生佛”),帮助信众识别图像主体;

- 教义性文字:摘录核心经文、真言(咒语)或修行口诀(如“嗡嘛呢呗美吽”“六字大明咒”),浓缩佛教义理;

- 指引性文字:说明修行次第(如“从资粮道到究竟道”)、观想方法(如“观想本尊坛城生起”),为信众提供实践路径。

文字语言依佛教流派而异:汉传佛教多用汉文,藏传佛教多用藏文与梵文,南传佛教则用巴利文,确保教义准确传递。

象征体系:图像与文字的互文

坛榜的深层价值在于图像与文字的“互文性”,在唐卡坛城中,“金刚手菩萨”图像手持金刚杵,旁注“金刚手菩萨,执金刚杵,破一切烦恼”,文字解释了金刚杵“破烦恼”的象征意义;再如“坛城仪轨”中,文字描述“观想坛城中央为月轮,月轮上现 seed syllable(种子字)”,图像则以月轮与种子字(如“阿”字)对应,二者结合引导信众进入“即身成佛”的观想状态。

艺术特征:构图、文字与载体的多样性

佛教坛榜的艺术特征体现在构图布局、文字表现与载体形式的多元统一,既遵循宗教仪轨规范,又融入地域审美风格。

构图布局:对称与秩序的视觉逻辑

坛城构图严格遵循“中心对称”与“层级分明”原则,以几何图形分割空间,确保视觉秩序感,敦煌莫高窟第61窟的五台山图,虽非严格坛城,但以“山”为中心对称分布寺院、景观,旁注寺院名称与典故,体现“以图叙事、以字点睛”的布局逻辑;藏传金铜坛城则以“方圆相济”为基本框架,外圆内方,象征“天圆地方”,文字标注按顺时针方向排列,符合密宗“右旋”仪轨。

文字表现:字体与色彩的象征意义

坛榜文字不仅是信息载体,也是艺术元素,字体选择依宗教流派与载体而异:汉传佛教多用楷书、隶书,端庄典雅(如敦煌壁画中的榜题楷书);藏传佛教多用藏文乌金体、梵文悉昙体,线条流畅,具宗教神秘感(如唐卡坛城中的金色藏文),色彩上,文字颜色与图像背景形成对比:深色背景(如红、蓝)用金、白文字,确保清晰可辨;浅色背景用黑、红文字,增强视觉层次,黑唐卡(藏传佛教特殊唐卡)以黑为底,用金线勾勒文字与图像,凸显“空性”与“庄严”的双重意境。

载体形式:石窟、唐卡与坛城的多元应用

佛教坛榜的载体丰富多样,适应不同宗教场景需求:

- 石窟壁画:如敦煌莫高窟、龙门石窟,榜题直接刻绘或绘制在壁画下方,内容多为佛经故事、佛名号,规模宏大,适合集体礼拜与教化;

- 唐卡:作为便携式宗教艺术,唐卡坛城的榜题多集中于画面边缘或空白处,文字精炼,便于携带与个人修行;

- 坛城沙画:藏传佛教“坛城沙画”以彩色沙粒铺陈坛城图案,完成后文字榜题以金粉书写于坛城外围,象征“无常”(仪式后沙粒毁弃),强调修行的当下性。

文化意义:宗教、艺术与社会的多维价值

佛教坛榜不仅是宗教艺术,更是文化融合的载体,其价值体现在宗教实践、艺术传承与社会功能三方面。

宗教实践:修行观想的“可视化工具”

坛榜的核心功能是为信众提供“观修指引”,通过图像与文字的结合,修行者可直观理解“坛城即佛国”“本尊即自心”的义理,进而通过“观想坛城—持诵真言—证悟菩提”的次第修行,达到“身、口、意”三密相应,密宗修行者观想坛城时,需先阅读榜题中的本尊名号与真言,再结合图像观想本尊坛城的生起与圆满,文字成为连接“凡夫心”与“佛智”的桥梁。

艺术传承:多学科交叉的文化遗产

坛榜融合绘画、书法、宗教符号与工艺技术,是研究古代艺术、文字与宗教的珍贵史料,敦煌壁画榜题中的汉文、梵文、回鹘文多语题记,为研究古代佛教传播、语言演变提供实证;唐卡坛城的色彩搭配与构图法则,体现了藏族美学与印度、尼泊尔艺术的融合;金铜坛城的金属工艺与文字雕刻,则反映古代冶金技术与书法艺术的发展水平。

社会功能:凝聚信仰的文化符号

在古代社会,坛榜通过公共空间(如石窟寺院)的展示,成为凝聚社区信仰的文化符号,敦煌莫高窟的坛榜壁画,不仅是僧侣修行场所,也是民众礼拜、祈福的公共空间,榜题中的“因果报应”“净土往生”等内容,以通俗语言传递佛教伦理,规范社会行为;藏传佛教唐卡坛榜作为“流动的寺院”,随游方僧侣传入蒙古、中原等地,促进跨地域文化交流,强化“佛教共同体”意识。

佛教坛城常见层级与榜题内容对应表

| 坛城层级 | 象征意义 | 典型榜题内容 | 常见艺术载体 |

|---|---|---|---|

| 中心本尊坛 | 修行最高境界(佛果) | 本尊佛名(如“大日如来”)、种子字(如“吽”) | 金铜坛城、唐卡 |

| 中层菩萨坛 | 象征智慧与方便法门 | 菩萨名号(如“文殊菩萨”“观音菩萨”)、真言 | 石窟壁画、唐卡 |

| 外层护法坛 | 守护修行者 | 护法神名(如“玛哈嘎拉”“吉祥天母”)、职能 | 唐卡、布面坛城 |

| 最外层世俗界 | 无明烦恼(需转化) | 经文摘录(如“诸法空相”)、劝善偈语 | 石窟壁画、卷轴画 |

相关问答FAQs

问:佛教坛榜中的文字为何多使用梵文、藏文或汉文?这与佛教传播有何关联?

答:佛教坛榜的文字选择与佛教经典的传承语言直接相关,梵文是佛教发源地印度的古典语言,早期佛经(如《阿含经》《般若经》)以梵文为根本,故密宗坛城(如金刚坛城)常以梵文真言为核心,确保教义“原汁原味”;藏文是藏传佛教的经典语言,自7世纪佛教传入西藏后,译师们以梵文为蓝本翻译佛经,形成《丹珠尔》《甘珠尔》藏文大藏经,故藏传佛教坛榜(如唐卡、金铜坛城)多用藏文与梵文结合,适应藏区信众的修行需求;汉文是汉传佛教的载体,自东汉佛教传入中国后,译经师(如玄奘、鸠摩罗什)以汉文翻译佛经,形成汉文大藏经,故汉传佛教坛榜(如敦煌壁画、寺院壁画)多用汉文,便于中原信众理解,文字语言的选择本质是佛教“本地化传播”的体现:通过信众熟悉的语言传递教义,既保持经典的权威性,又促进佛教与本土文化的融合。

问:普通信众如何通过佛教坛榜的图像与文字进行修行?

答:普通信众对佛教坛榜的修行可分三步:第一步“识字义”,先阅读榜题中的文字,理解神佛名号、真言含义及修行次第(如“观想本尊坛城需先持诵‘嗡啊吽’”),建立基本认知;第二步“观图像”,结合文字注解观察图像细节(如本尊的手印、法器,坛城的层级结构),将抽象义理转化为具象想象,例如观想“阿弥陀佛坛城”时,需理解中心阿弥陀佛的“接引手印”与“西方极乐世界”的象征意义;第三步“持真言”,结合榜题中的真言(如六字大明咒“嗡嘛呢呗美吽”),一边观想坛城图像,一边持诵真言,达到“心、口、意”三密相应,最终通过观修“坛城即自心”的境界,获得内心的平静与智慧,修行过程中,坛榜的图像与文字如同“地图与指南针”,指引信众从“外在崇拜”走向“内在觉悟”。