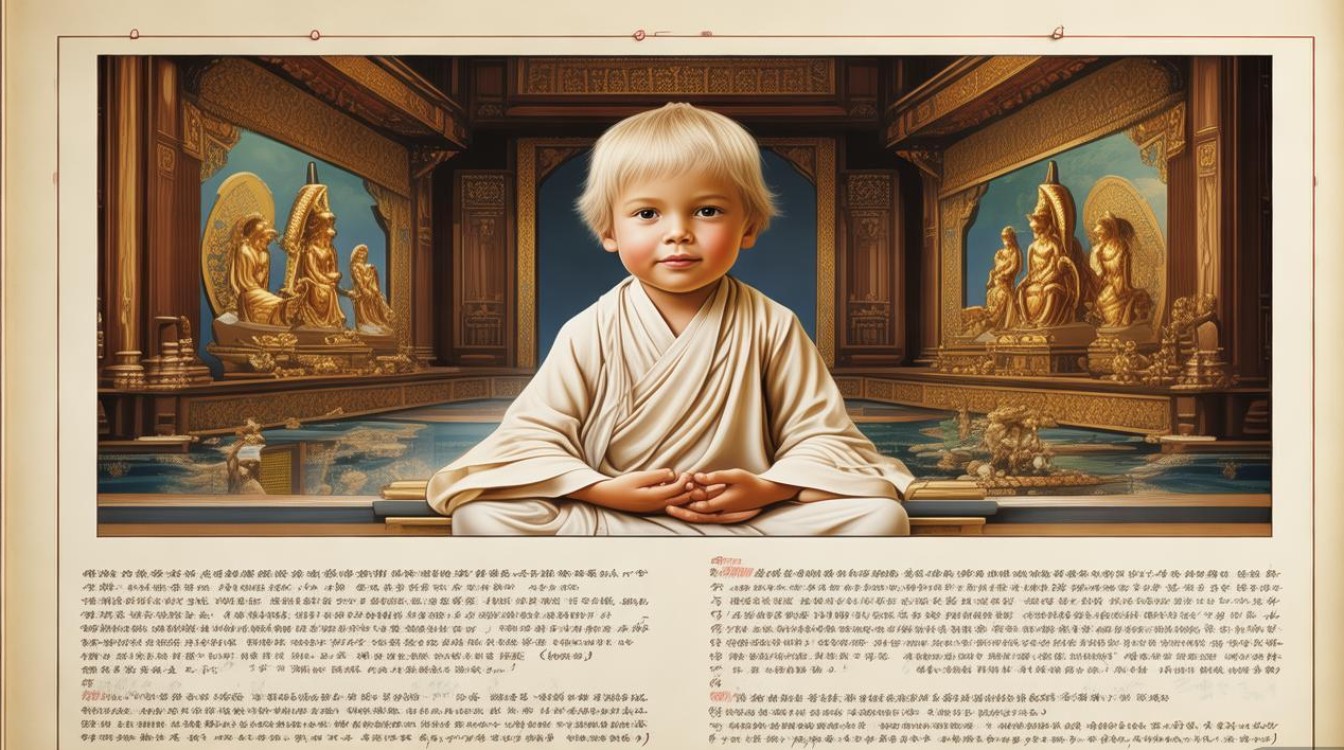

佛教幼儿动画是一种以幼儿为主要受众,将佛教文化中的核心价值与教育理念融入动画创作的形式,它不同于传统佛教内容的严肃宣讲,也区别于普通幼儿动画的单纯娱乐,而是通过幼儿易于理解的故事、角色和情节,传递慈悲、善良、专注、感恩等积极价值观,帮助孩子在潜移默化中建立正向认知,培养健全人格,这类动画的出现,既是对佛教文化现代化传播的探索,也是幼儿教育领域的一次创新尝试,其核心在于“以幼儿为本”,用童趣化的语言和叙事,将抽象的教义转化为具体的生活智慧。

设计:贴近幼儿认知的“价值观启蒙” 佛教幼儿动画的内容设计需兼顾佛教教义的正向性与幼儿认知的适配性,避免复杂概念,聚焦于孩子日常生活中可感知、可实践的品德教育,其内容框架通常围绕三大核心展开:

一是主题选择:从“善行”到“心性”的阶梯式引导

动画主题需符合幼儿的生活经验,从基础的“行为规范”逐步过渡到“心性培养”,低龄段(3-5岁)可聚焦“分享”“帮助他人”“爱护小动物”等具体善行,通过小主人公主动分享玩具、救助受伤小鸟等情节,让孩子直观感受“利他”的快乐;中高龄段(5-7岁)则可引入“耐心”“诚实”“原谅”等心性主题,如通过“小乌龟坚持爬山坡”的故事传递专注,“小松鼠承认错误”的故事引导诚实,让孩子理解“内心的品质比结果更重要”,这些主题并非直接对应佛教术语,而是对佛教“五戒十善”“慈悲喜舍”等理念的幼儿化转译。

二是角色设定:以“童趣载体”传递文化符号

角色设计是幼儿动画吸引孩子的关键,佛教幼儿动画常采用“幼儿+动物/童话角色”的组合,既保留孩子的代入感,又融入佛教文化符号,主角可以是普通小朋友“小明”,他的伙伴可以是象征“智慧”的小猴子“聪聪”、象征“慈悲”的小兔子“善善”,或象征“坚持”的小乌龟“稳稳”,这些角色不仅性格鲜明,名字也暗含佛教寓意(如“善善”对应“慈悲”,“稳稳”对应“精进”),让孩子在记住角色的同时,自然接触文化内涵,反派角色则避免“邪恶”标签,多以“懒惰”“自私”等抽象概念拟人化,如“拖延怪”“小气鬼”,通过他们被善意感化的结局,传递“人人皆可向善”的理念。

三是情节设计:在“冲突解决”中渗透价值观

幼儿动画的情节需简单明了,有明确的“问题-尝试-解决”结构,在《小青蛙学静心》一集中,小青蛙因为无法专注而摘坏了妈妈种的莲花,在“智慧老松鼠”的引导下,通过“数呼吸”“听流水声”等方法学会专注,最终成功保护了莲花,这一情节没有直接说教“什么是专注”,而是通过小青蛙的经历,让孩子理解“专注能做好事”,再如《分享的彩虹》一集,主角小鹿因为不愿分享新玩具而失去朋友,在经历“孤独”后主动分享,最终收获友谊,传递“分享即收获”的价值观,情节的冲突多为幼儿常见的“情绪失控”“欲望冲突”,解决过程则体现佛教“中道”“慈悲”的智慧,让孩子在故事中学会“如何面对问题”。

制作特点:兼顾“童趣”与“文化内核”的视听语言

佛教幼儿动画的制作需在“幼儿审美”与“文化传递”之间找到平衡,通过视听语言的细节设计,实现“润物细无声”的教育效果。

视觉设计:色彩与造型的“安全童趣”

画面色彩采用高饱和度但柔和的色调(如淡蓝、嫩绿、鹅黄),避免强对比色刺激幼儿视觉;角色造型圆润可爱,线条简洁,减少复杂细节(如动物角色不设锋利爪牙,人物表情夸张生动),符合幼儿对“可爱”的认知,背景设计则融入佛教文化元素,如莲花、菩提树、祥云等,但以简化、卡通化的形式呈现(如云朵做成棉花糖状,莲花瓣变成彩色滑梯),避免宗教符号的生硬感,让孩子在熟悉场景中自然接触文化符号。

语言表达:口语化与“故事化”叙事

动画台词采用幼儿常用的口语化表达,避免“因果业力”“轮回转世”等复杂术语,用“种瓜得瓜,种豆得豆”比喻“善有善报”,用“心里的小太阳”比喻“慈悲心”,旁白和角色对话充满童趣,加入拟声词(如“哗啦啦”的流水声、“叽叽喳喳”的鸟鸣)和重复句式(如“分享是快乐的,分享是温暖的”),帮助孩子理解和记忆,叙事节奏则遵循幼儿注意力特点,每集时长5-10分钟,情节单一,结局圆满,避免复杂反转。

互动设计:从“观看”到“实践”的引导

为增强教育效果,动画常融入互动环节,在情节中插入“小朋友们,你们觉得小青蛙应该怎么做呢?”的提问,暂停等待孩子回答;片尾设计“亲子任务卡”,如“今天帮妈妈摆一次餐具”“和好朋友分享一个玩具”,让孩子将动画中的价值观落实到生活中;部分动画还加入简单的“静心引导”,如跟随角色做3次深呼吸、闭眼听1分钟雨声,帮助孩子初步接触“专注”“觉察”等概念,为情绪管理打下基础。

教育价值:从“品德启蒙”到“文化认同”的双重意义

佛教幼儿动画的价值不仅在于品德培养,更在于为孩子构建一个“向善”的文化启蒙环境,在品德层面,它通过具象化的故事,帮助孩子理解“善良不是口号,而是行动”,学会处理情绪、与人相处;在文化层面,它以轻松的方式让孩子接触佛教文化中的“和谐”“慈悲”“自然”等理念,为形成包容、开放的文化心态奠定基础,动画中“万物有灵”的设定(如花草树木会说话、动物有情感),能培养孩子对生命的尊重;“分享快乐”的情节,则呼应佛教“自利利他”的精神,让孩子在成长中建立“与他人、与自然共生”的意识。

相关问答FAQs

Q1:佛教幼儿动画会向幼儿灌输复杂的宗教教义吗?

A:不会,佛教幼儿动画的核心是“价值观启蒙”,而非宗教教义灌输,其内容完全围绕幼儿的认知特点设计,聚焦于“善良”“分享”“专注”等普世品德,这些品德与佛教文化中的积极理念一致,但表达方式已完全“幼儿化”,不会涉及“轮回”“因果报应”等复杂概念,而是用“种瓜得瓜”这样的生活比喻传递“善有善报”;不会提及宗教仪式或信仰要求,而是通过角色间的互动传递“尊重他人”“关爱生命”的价值观,本质上,它是一种“以佛教文化为载体”的品德教育,而非宗教传播,适合所有家庭作为幼儿教育素材。

Q2:如何判断一部佛教幼儿动画是否适合孩子观看?

A:可从三个维度判断:一是内容适龄性,主题是否贴近幼儿生活(如分享、情绪管理),情节是否简单易懂,有无暴力或恐怖元素;二是价值观正向性,是否传递“善良、勇敢、诚实”等积极品质,有无“说教感”或“刻板印象”(如反派角色是否标签化);三是制作质量,画面是否清晰柔和,语言是否口语化,角色是否可爱讨喜,家长可提前观看1-2集,观察孩子的反应——如果孩子能理解情节、主动讨论角色行为,并愿意模仿其中的积极行为,说明动画是适合的,推荐选择由教育专家或儿童心理学顾问参与制作的动画,确保内容符合幼儿发展规律。