弘一法师,俗名李叔同,是中国近代文化史上的传奇人物,集才子、艺术家、教育家、高僧于一身,他早年留学日本,在音乐、戏剧、书画、篆刻等领域均有开创性贡献;出家后持戒精严,以“弘一法师”之名弘法利生,被后世尊为“南山律宗第十一代祖师”,1942年10月13日,弘一法师在泉州不二祠温陵养老院安详圆寂,其圆寂前一日拍摄的遗像,成为后人追思其精神境界的重要视觉载体,凝结了他从“风流才子”到“一代高僧”的生命升华。

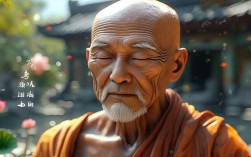

这张遗像拍摄于1942年10月12日,距离法师圆寂仅有一天,据摄影师庄成明回忆,当时法师已预知时至,精神状态却异常平静,主动要求拍摄肖像,影像中,法师身着褐色僧衣,结跏趺坐于藤椅之上,身形清癯却脊背挺直,仿佛一株历经风霜的苍松,他的头发稀疏花白,额头宽阔,眉目低垂,透着超脱世俗的宁静;嘴角微微上扬,似含悲悯,又似藏喜悦,恰如他临终前书写的“悲欣交集”四字,将一生的修行与体悟浓缩于此,双手自然结法界定印,置于膝上,指甲修剪得整整齐齐,细节处尽显日常的自律与虔诚,背景是简朴的房间,木质窗棂透进微弱的天光,没有多余的装饰,与法师“以戒为师,以苦为乐”的修行生活高度契合。

这张遗像的意义远不止于一张肖像,它记录的不仅是弘一法师临终前的样貌,更是他精神世界的具象化——从早年“二十文章惊海内”的才情,到出家后“念佛不忘救国”的担当,再到生命尽头“华严经疏”的彻悟,遗像中的每一个细节都在诉说着他“绚烂之极,归于平淡”的人生轨迹,法师曾言“君子之交,其淡如水”,而这张遗像的“淡”,恰是历经繁华后的通透,是对生命本质的深刻洞察,它不仅是佛教界的精神象征,也成为无数文人、学者追求精神超越的参照,悬挂于寺庙、书院、文化机构,供人瞻仰、体悟。

弘一法师遗像基本信息表

| 项目 | 内容 |

|--------------|----------------------------------------------------------------------|

| 拍摄时间 | 1942年10月12日(农历九月初四) |

| 拍摄地点 | 福建泉州不二祠温陵养老院 |

| 摄影师 | 庄成明(当地摄影师) |

| 影像特征 | 褐色僧衣、结跏趺坐、法界定印、面容清癯、神态安详、“悲欣交集”之态 |

| 现存主要复制品 | 泉州弘一法师纪念馆、杭州虎跑寺、天津李叔同故居纪念馆等机构收藏 |

相关问答FAQs

Q1:弘一法师遗像是否有多张不同版本?不同版本之间有何差异?

A1:是的,除庄成明拍摄的原版遗像外,还有多个版本流传,主要包括:一是法师弟子丰子恺、刘质平等人的临摹版本,侧重于神态的还原,线条更为柔和;二是不同时期摄影师的翻拍版本,因光线、技术差异,清晰度和色调略有不同;三是部分寺庙根据遗像制作的石刻、木刻版本,风格更为古朴,各版本虽在细节上存在差异,但核心的“安详”“淡泊”神态高度一致,均体现了法师的精神境界。

Q2:为什么弘一法师的遗像能超越时代,成为大众心中的“精神图腾”?

A2:这主要源于遗像所承载的“生命启示”,弘一法师的一生是“放下”与“担当”的统一:他放下世俗名利,却担起文化传承与弘法利生的使命;遗像中的“悲欣交集”,既是对生命无常的洞察(悲),也是对修行圆满的喜悦(欣),这种超越二元对立的智慧,契合了现代人对精神安放的渴求,遗像朴素无华的视觉语言,摒弃了世俗肖像的修饰,以“真”动人,让不同背景的人都能从中感受到生命的力量,因此成为跨越时空的精神象征。