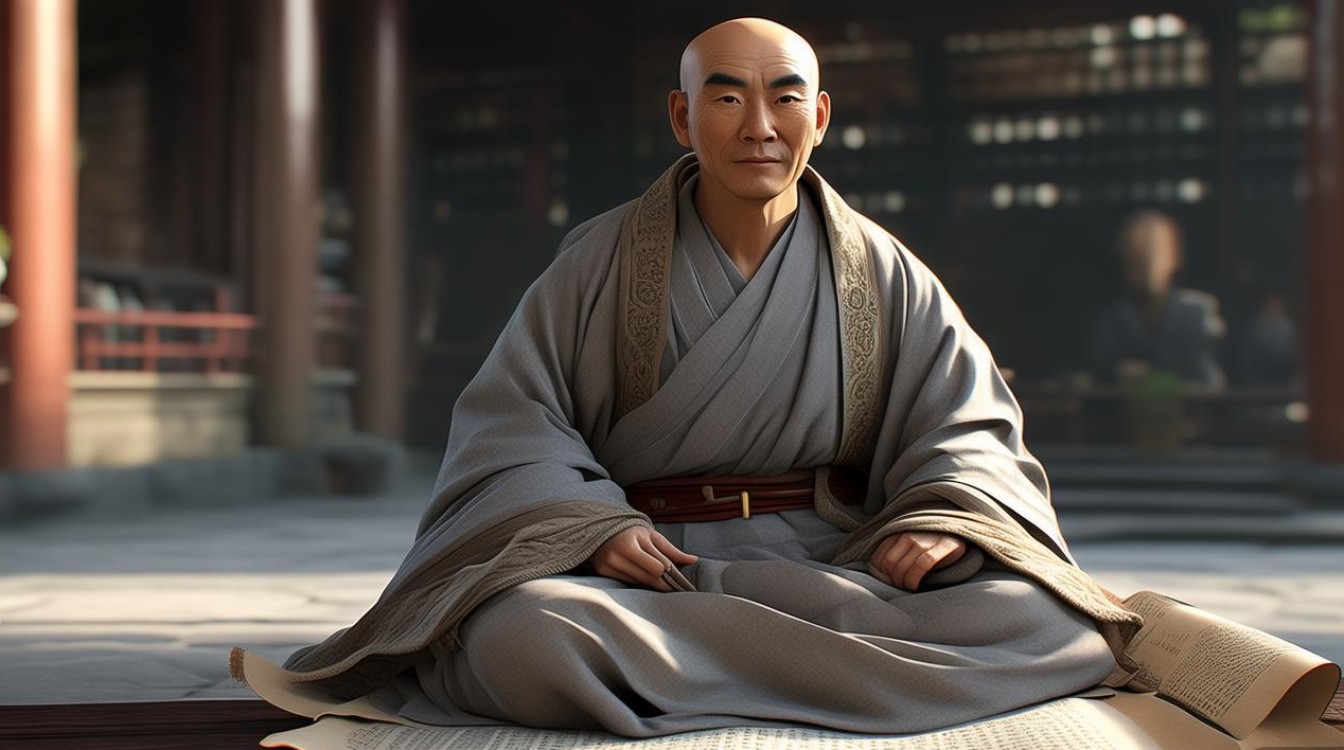

释宗注法师,近代佛教史上以经典注解与弘法利生著称的高僧,俗姓李,名明远,1923年生于江苏江宁一个书香世家,自幼受祖父影响,诵读儒家经典,少年时因体弱多病,接触佛教经典后深感法药可愈身心,遂于1940年于镇江金山寺依静安法师剃度,法名宗注,取“宗仰佛祖,注解经典”之意,出家后,宗注法师先后于镇江焦山佛学院、厦门闽南佛学院深造,师从太虚大师弟子芝峰法师,系统学习唯识、中观等佛法义理,尤擅长以通俗易懂的语言阐释深奥经典,被誉为“现代佛经注解的通俗化先驱”。

法师的弘法生涯始于1948年,受聘于上海居士林,每周开设“佛法与现代生活”讲座,将《金刚经》《阿弥陀经》等核心经典的教义与都市人的现实困惑相结合,强调“佛法不离世间觉”,主张在日常生活中践行慈悲与智慧,1953年,他移居苏州,驻报国寺,着手系统注解佛教经典,历时二十余年完成《宗注法师佛经系列注解》,涵盖《心经》《法华经》《楞严经》等七部核心经典,总计近百万言,其注解特色鲜明:既严格遵循古德疏钞的义理框架,又融入现代哲学、心理学视角,如用“心理投射”解释“凡所有相皆是虚妄”,以“系统思维”阐释《法华经》的“开权显实”,使传统经典焕发时代生机,这套注解自1980年代出版后,多次再版,成为海内外佛学院、居士团体的常用教材,影响深远。

除了著述,宗注法师还致力于佛教教育与社会慈善,1985年,他在苏州寒山寺创办“寒山佛学培训班”,亲自授课,培养僧才数百人,其中多人如今已成为各地寺院的中坚力量,他常告诫学僧:“佛学不是书本上的知识,而是生命的觉醒,解经要‘深入’,弘法要‘浅出’——自己要钻进经文的骨髓,才能把法义送到众生的日常。”在慈善方面,法师率先发起“佛经义助学金”,将版税收入的七成用于资助贫困学生与孤寡老人,累计捐助金额逾百万元,以实际行动践行“人间佛教”理念。

宗注法师的弘法风格亦独具一格,他反对刻板的说教,善用比喻、故事引导众生思考,一次讲解“无我”时,他指着窗外的柳树说:“这棵树,春天发芽,秋天落叶,我们叫它‘柳树’;但它的每一片叶子、每一根枝条都在变化,没有一个‘永恒的柳树’存在,我们的身体、念头也是如此,‘我’只是暂时的聚合,执着于‘我’,就会生出烦恼。”这种贴近生活的开示,让深奥的佛法变得可感可知,吸引了许多原本对佛教陌生的青年学者、企业家亲近三宝。

1998年,宗注法师于苏州灵岩寺安详示寂,世寿七十五岁,圆寂前,他留下遗言:“生老病死,自然之理,我走后,勿建塔,勿诵经,只需将《心经》注解多印些,送给有缘人,便是最好的超度。”二十余年过去,他的注解仍在流通,影响着一代又一代学佛者,正如其所言:“经典是佛陀的法身,注解是渡人的舟筏,法身常住,舟筏不息,众生便有得度的希望。”

释宗注法师弘法年表

| 时间 | 事件概要 |

|---|---|

| 1940年 | 于镇江金山寺依静安法师剃度,法名宗注 |

| 1948年 | 受聘上海居士林,开设“佛法与现代生活”讲座 |

| 1953年 | 驻苏州报国寺,开始系统注解佛经 |

| 1970年代 | 完成七部核心经典注解,手稿秘密保存 |

| 1980年代 | 《宗注法师佛经系列注解》出版,引发学佛热潮 |

| 1985年 | 创办寒山佛学培训班,培养僧才 |

| 1990年代 | 发起“佛经义助学金”,投身慈善事业 |

| 1998年 | 于苏州灵岩寺示寂,留下“多印经书送有缘人”的遗言 |

释宗注法师主要著作及影响

| 经典名称 | 注解特点 | 社会影响 |

|---|---|---|

| 《金刚经浅释》 | 以“破相”为核心,结合现代心理学解读“凡所有相皆是虚妄”,语言平实如话 | 成为初学入门必读,累计印刷超50万册 |

| 《阿弥陀经要解讲记》 | 融合天台宗“一心三观”与净土宗“信愿行”,强调“即生解脱”的可能性 | 推动汉传净土宗的实践化,吸引大量都市修学者 |

| 《楞严大义今释》 | 用“科学思维”阐释“七大见性”,破除“佛法迷信论”,回应现代人对佛教的质疑 | 促使学术界重新审视佛教的现代价值,被多所大学列为宗教学参考书目 |

相关问答FAQs

问:释宗注法师的佛学思想有哪些核心特点?

答:释宗注法师的佛学思想以“契理契机”为核心,具有三大特点:一是“解行并重”,强调经典注解需与生活实践结合,主张“佛法在日用中,烦恼即菩提”;二是“禅净融通”,融合禅宗“明心见性”与净土宗“持名往生”的修行方法,提出“禅为净土之禅,净为禅之净土”,适合现代人根机;三是“现代化阐释”,善于用哲学、科学、心理学等现代学科语言解读传统教义,破除“佛教是消极避世”的误解,引导众生在积极入世中修行出世法,他的思想既坚守佛陀本怀,又适应时代需求,被誉为“传统佛学现代化的桥梁”。

问:释宗注法师的经典注解与其他高僧相比,有何独特之处?

答:与其他高僧注解相比,宗注法师的独特之处在于“通俗化而不失深度,时代化而不离根本”,他摒弃了古德疏钞中过于繁琐的考据和文言句式,改用白话文、口语化表达,甚至加入生活案例(如用“电脑内存”比喻“阿赖耶识”),让普通读者也能轻松理解;他的通俗化并非降格以求,而是在严格遵循经文原义和宗派传承的基础上,进行创造性转化,注解《法华经》时,既保留智者大师“五时八教”的判教体系,又用“阶梯式教育”比喻“开权显实”,使古老经典的智慧与现代教育理念相通,他的注解始终贯注“慈悲利他”的精神,每部经典末尾都附“实践指南”,教导读者如何将法义转化为日常行为,真正实现“经书为用,觉悟为本”。