南海普陀菩萨赞,乃是对观世音菩萨在普陀山道场慈悲精神的颂扬,普陀山位于浙江省舟山市,为中国佛教四大名山之一,相传为观音菩萨教化众道场,故有“海佛国”之称,自东晋慧锷法师请观音像上山,开创道场以来,普陀山便成为海内外信众心中的圣地,香火绵延千年,而“南海”之称,既源于普陀山地处东海之滨的地理方位,亦暗合观音菩萨“常在说法,住于南海”的佛教经典记载。

菩萨赞文的核心,在于彰显观音菩萨“大慈大悲,寻声救苦”的本愿,据《法华经·普门品》载,观音菩萨具足“三十二应”,应以何身得度,即现何身而为说法,或现佛身、或现菩萨身、或现天身、或现人身,乃至现畜生身,皆以慈悲心度化众生,在普陀山的信仰实践中,这种慈悲精神具象化为“千处祈求千处应”的感应事迹:或为渔民祈风调雨顺,或为商旅祈平安归航,或为病患祈祛病消灾,或为众生祈福慧增长,明代文征明曾题赞:“南海慈悲,普门广大”,道尽了观音菩萨的悲愿宏深与普度众生的无碍境界。

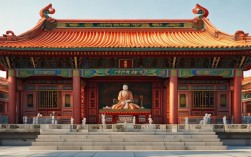

普陀山的自然景观与人文建筑,亦为菩萨赞文提供了丰富的意象载体,山间潮音洞、梵音洞海潮拍岸,声如梵唱,恰似菩萨说法之音;不肯去观音院、普济寺、法雨寺等古刹庄严,飞檐斗拱间尽显佛国气象;南海观音立像高达33米,立于莲花洋上,左手持净瓶,右手结印,慈目俯瞰众生,成为“南海慈悲”的直观象征,清代康熙帝南巡时,亲书“海天佛国”匾额,乾隆帝亦题“普济群灵”,帝王题赞更使普陀山信仰地位得以彰显,历代文人墨客登临普陀,留下诸多诗词,如苏轼云“兰山摇动秀山舞,小白桃花半吞吐”,将自然美景与佛理禅意相融,为菩萨赞文增添了文化底蕴。

从信仰内涵看,南海普陀菩萨赞不仅是对神明的颂扬,更蕴含着中国传统文化的伦理精神,观音菩萨的“慈悲”与“智慧”,与儒家“仁者爱人”、道家“道法自然”的思想相呼应,形成“悲智双运”的信仰特质,在普陀山的民俗信仰中,信徒们不仅祈求现世安乐,更注重通过修行(如持咒、诵经、放生)培养慈悲心,践行“自利利他”的菩萨行,这种将外在祈求与内在修行相结合的信仰模式,使普陀山成为连接世俗生活与宗教超越的精神纽带。

为更清晰地展现普陀山与观音信仰的关联,兹列“普陀山观音信仰核心要素表”如下:

| 核心要素 | 内涵阐释 | 文化意义 |

|---|---|---|

| 道场起源 | 东晋慧锷请观音像,因“不肯去观音院”奠定道场基础 | 标志观音信仰中国化的开端,体现“菩萨应化”的感应思想 |

| 本愿精神 | “地狱未空,誓不成佛;众生度尽,方证菩提” | 凸显菩萨“大悲”特质,成为佛教慈悲伦理的典范 |

| 应化形象 | 三十三应身、千手千眼观音、送子观音等 | 适应不同众生的需求,体现“方便度化”的圆融智慧 |

| 自然圣境 | 潮音洞、梵音洞、南海观音像等 | 自然景观与宗教象征结合,形成“山即是佛,佛即是山”的意境 |

| 信仰实践 | 朝山、进香、诵经、放生、祈福 | 将宗教信仰转化为生活实践,强化信众的归属感与道德自觉 |

千年以来,南海普陀菩萨赞通过文字、建筑、仪式等多种形式流传,成为中华文化的重要组成部分,它不仅是一首宗教颂歌,更是一部凝聚着慈悲、智慧与希望的精神史诗,引导着众生在追求超越的道路上,践行利他之行,成就圆满人格,正如普陀山山门联所云:“五蕴皆空观自在,一尘不染大慈悲”,这既是对观音菩萨的赞颂,也是对世人的精神启迪——唯有心怀慈悲,方能见自性,度众生。

相关问答FAQs

Q1:为什么普陀山被称为“南海观音道场”?

A1:普陀山被称为“南海观音道场”源于多重因素:地理上,其位于东海舟山群岛,古时泛称“南海”(相对于中原而言);宗教上,据《华严经》载,补怛洛迦山(普陀山梵音)为观音菩萨说法道场,东晋慧锷法师请观音像登岛,因“不肯去观音院”传说,使普陀山成为观音应化地;历史上,历代帝王敕封、文人题赞及信众朝拜,使其逐渐确立为观音菩萨的根本道场,“南海”之称也因此固定下来,成为观音信仰的重要象征。

Q2:观音菩萨的“千手千眼”形象有何寓意?在普陀山信仰中如何体现?

A2:“千手千眼”象征观音菩萨“悲智双运”:千手表示遍护众生,千眼表示遍知世间,寓意菩萨能以无量方便救度众生,满足一切愿求,在普陀山信仰中,这一形象通过造像、经典和仪式体现:如法雨寺内的千手观音塑像,手执法器,各具象征;信徒诵《千手千眼陀罗尼经》,祈求菩萨“千处祈求千处应”;“千手”也隐喻信众通过放生、布施、诵经等“万善”行为践行菩萨行,体现“人人皆可作千手”的修行理念,将外在信仰转化为内在慈悲行动。