在探讨“佛教鹦鹉好吗”这一问题时,需先明确“佛教鹦鹉”的多重含义:既可能指佛教文化中与鹦鹉相关的象征符号,也可能指佛教徒对待鹦鹉的态度与行为,或是佛教修行理念下对鹦鹉这一生命的价值判断,从佛教教义的核心出发,“好”与“不好”并非简单的二元评判,而是是否契合佛教“慈悲护生、智慧观照、中道而行”的根本精神。

佛教教义中的生命观与鹦鹉:慈悲为基,平等为要

佛教的核心教义之一是“众生平等”,认为一切众生皆有佛性,皆在六道中轮回,只是形态、业力不同而已。《梵网经》云“一切男子是我父,一切女子是我母,我生生无不从之受生”,强调对一切生命应怀报恩心与慈悲心,鹦鹉作为 sentient beings(有情识的生命),自然在佛教护生的范畴之内,从这一层面看,佛教徒以慈悲心对待鹦鹉、尊重其生命,无疑是符合佛教精神的“好”的行为。

但若“佛教鹦鹉”指将鹦鹉视为佛教符号或修行工具,则需进一步辨析,有人因鹦鹉“能言”而将其视为“佛法的代言者”,或寺庙为吸引信众饲养鹦鹉作为“吉祥物”,这种行为若偏离了“慈悲护生”的本心,反而可能陷入“执着相”的误区,佛教讲“应无所住而生其心”,若对鹦鹉的“象征意义”产生执着,甚至将其作为炫耀或敛财的手段,便违背了“无我”“慈悲”的初心,此时便谈不上“好”。

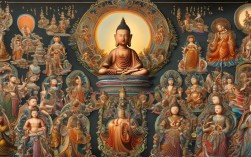

佛教经典中的鹦鹉:智慧与慈悲的象征

佛教经典中不乏鹦鹉的记载,其形象往往与智慧、慈悲、护法等正面特质相关,为“佛教鹦鹉”提供了文化注脚,如《佛说鹦鹉经》中,记载了一群鹦鹉因栖息林中遭遇火灾,鹦鹉王以翅沾水灭火,虽力不能及却因慈悲心感动天神,最终火灭的故事,此经旨在通过鹦鹉王的“难行能行、难忍能忍”,体现佛教“慈悲为本、方便为门”的修行精神——即使力量微薄,亦应发心救度众生,这正是佛教所倡导的“菩萨行”。

密教经典中,鹦鹉有时被描绘为护法神的坐骑或使者,象征“妙音”,代表佛法的清净梵音能够传播四方,度化众生,在这些语境下,“佛教鹦鹉”承载着文化象征的意义,其“好”体现在对佛法精神的隐喻与传递,而非鹦鹉本身的神异化。

现实语境中的“佛教鹦鹉”:护生与执着的平衡

在现实层面,佛教徒对待鹦鹉的行为需以“中道”为原则,避免两个极端:一是虐待、轻视鹦鹉,违背“不杀生”戒律;二是过度执着,将鹦鹉视为“宠物”或“修行工具”,反而为其带来束缚。

若有人因鹦鹉“能言善学”而饲养,将其作为陪伴、修行的对境,以培养“无缘大慈、同体大悲”之心,例如通过照顾鹦鹉体会“护生”的不易,反思对其他生命的同理心,这种行为是符合佛教“自利利他”精神的,但若饲养鹦鹉仅为满足个人占有欲,或将其作为“炫耀佛法”的工具,强迫鹦鹉表演、背诵经文,甚至因鹦鹉“学舌不利”而打骂,便违背了“慈悲”与“尊重生命”的教义,佛教鹦鹉”便失去了其积极意义。

以下表格归纳了佛教视角下对待鹦鹉的核心原则:

| 原则 | 具体行为 | 是否符合佛教精神 |

|---|---|---|

| 慈悲护生 | 不伤害、不虐待,提供适宜生存环境,必要时救助 | 是 |

| 众生平等 | 尊重鹦鹉的生命本质,不因其“能言”而神化,不因“普通”而轻视 | 是 |

| 中道而行 | 避免过度执着(如为占有而饲养),也避免冷漠忽视(如因“麻烦”而遗弃) | 是 |

| 破除相执 | 不将鹦鹉视为“佛法的象征工具”或“吉祥物”,不为其附加超自然的期待 | 是 |

“佛教鹦鹉”之“好”,在于心而非相

综合来看,“佛教鹦鹉好不好”的核心,不在于鹦鹉本身,而在于对待鹦鹉的“心”,若以慈悲心尊重其生命、以智慧心破除对“相”的执着、以中道心平衡护生与无住,则“佛教鹦鹉”便成为践行佛教教义的契机——通过对待一只鹦鹉,培养对众生的平等心、对生命的敬畏心,这才是佛教所倡导的“好”。

反之,若将鹦鹉作为符号工具、满足私欲的载体,或因对“佛教鹦鹉”的误解而神化、异化其价值,则偏离了佛教的根本精神,正如《金刚经》所言“凡所有相,皆是虚妄”,真正的“好”不在于外在形式,而在于内心是否与“慈悲、智慧、平等”的佛法相应。

相关问答FAQs

问:佛教徒可以饲养鹦鹉吗?是否违背“不执着”?

答:佛教徒是否可以饲养鹦鹉,关键在于发心与行为是否符合“慈悲”与“中道”,若饲养是为了培养护生之心(如救助受伤鹦鹉、通过照顾众生修习布施、忍辱),且能为鹦鹉提供适宜的生活环境,避免因占有欲而对其造成束缚(如强迫表演、限制自由),则不违背佛教精神,反而是一种修行实践,但若饲养仅为满足个人欲望、炫耀“佛法神通”,或因鹦鹉“不合心意”而随意遗弃,则属于“执着相”,违背了“无我”与“慈悲”的教义,佛教讲“应无所住”,对鹦鹉的养护应是无条件的慈悲,而非附加条件的占有。

问:鹦鹉在佛教经典中常被赋予“智慧”“妙音”的象征,现实中是否应鼓励鹦鹉“学佛经”?

答:佛教经典中鹦鹉的“智慧”“妙音”是象征意义,旨在隐喻佛法的清净与度化能力,而非鹦鹉本身具有“诵经成佛”的神通,现实中鼓励鹦鹉“学佛经”需谨慎:若为营造修行氛围、让鹦鹉接触善语环境,使其在无意识中感受“慈悲之声”,无可厚非;但若执着于让鹦鹉“背诵经文”以证明“佛法灵验”,或将其作为吸引信众的“表演工具”,则陷入“执着相”的误区,违背了“佛法非相”的教义,佛教强调“依法不依人”,真正的“妙音”是内心的觉悟,而非鹦鹉的模仿声。