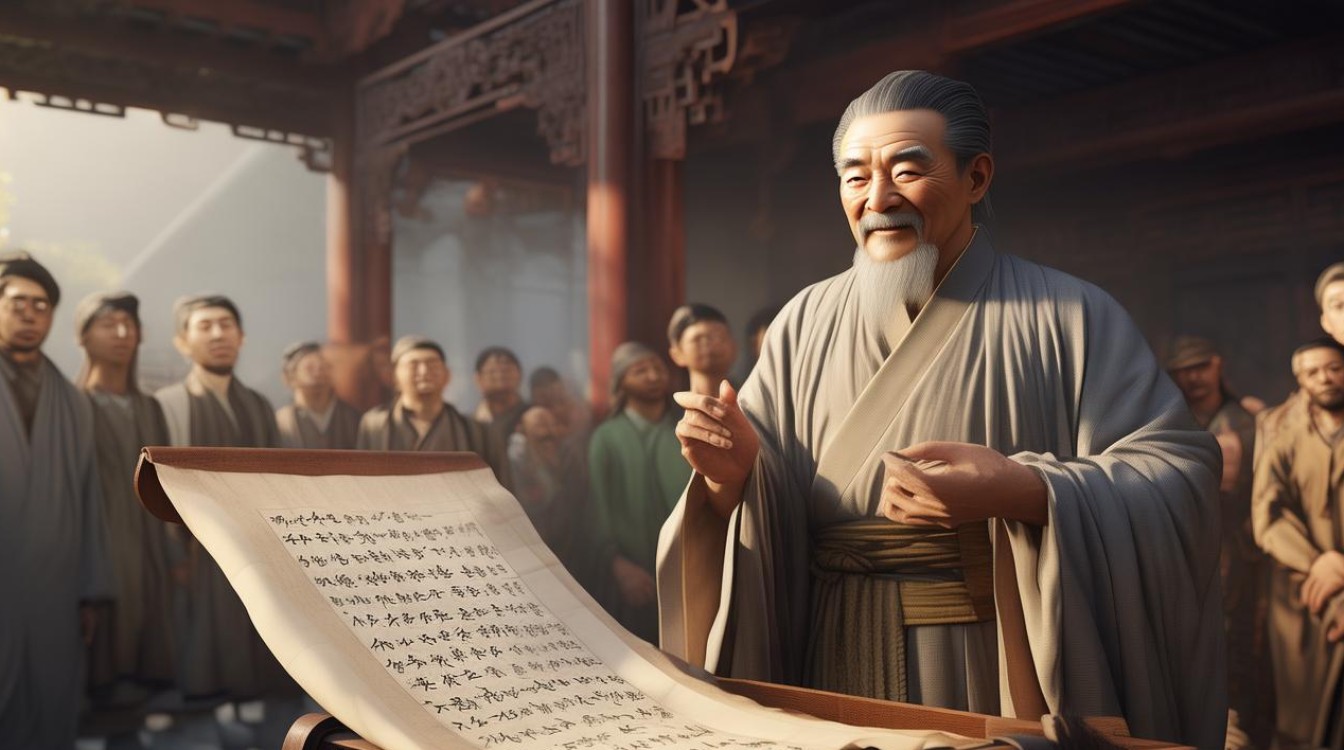

体方法师作为佛光山体系的重要弘法者,秉承星云大师“人间佛教”的理念,以贴近现代生活的语言、系统清晰的架构和注重实践的导向,将深奥的佛法经典转化为普通人可理解、可应用的智慧,他的讲经不仅是对经文义理的阐释,更是对现代人精神困境的回应,让佛法从经书走向生活,成为安身立命的心灵指南。

体方法师讲经最显著的特点是“生活化”,他摒弃传统讲经中过于学术化或宗教化的术语,转而用日常生活的例子解读佛法,比如讲解《心经》中的“色即是空,空即是空”,他会以“杯子”为例:杯子作为“色”(物质形态),其本质是空性的——没有固定的“杯子”的概念,只是由泥土、水、火等因缘和合而成,当因缘离散(杯子破碎),它又回归为其他物质形态,这种比喻让抽象的“空性”变得直观,普通人也能理解“不执着于表象”的智慧,再如讲“无常”,他不会停留在“一切皆会变化”的教条,而是引导听众观察四季更替、人际关系的变化,甚至手机软件的更新迭代,说明“无常”并非消极,而是提醒我们珍惜当下、活在当下。 架构上,体方法师讲经注重“系统化”,他不会零散地选取经文片段,而是以经典为核心,构建从“认知佛法”到“实践修行”的完整路径,以《金刚经》为例,他会先梳理经文的背景(佛陀在祇园精舍对须菩提的开示),再分章节讲解核心概念,如“无住生心”“法应如是知、如是见、如是信、如是解”,最后落实到现代人的修行场景:如何在工作中“无住”(不执着于业绩、名利),如何在家庭中“生心”(以慈悲心对待家人),这种“背景-义理-实践”的三段式结构,让听众既能理解经典的内涵,又能找到修行的切入点。

体方法师还特别强调“现代化”的弘法视角,将佛法与现代心理学、社会学等学科结合,回应现代人的精神需求,比如讲解“烦恼”时,他会引用心理学中的“情绪ABC理论”:事件A本身不会直接导致情绪C,而是对事件的认知B决定了情绪反应,这与佛法“烦恼即菩提”的理念相通——当我们改变对烦恼的认知(从“这是灾难”转为“这是成长的契机”),烦恼就能转化为修行的动力,面对现代人的焦虑,他会用“正念呼吸”的方法,引导听众通过关注呼吸回到当下,缓解焦虑,这与《安那般那经》中的数息观一脉相承,但表述更贴近现代人的生活习惯。

为了让听众更直观地理解体方法师的讲经特色,以下通过表格对比传统讲经与体方法师讲经的差异:

| 维度 | 传统讲经 | 体方法师讲经 |

|---|---|---|

| 对象 | 多为出家众或资深居士 | 面向普通大众,包括初学者 |

| 语言风格 | 偏文言文,宗教术语密集 | 口语化、通俗化,多用比喻 |

| 实践导向 | 强调理论理解 | 提供具体修行方法,如正念练习 |

| 回应问题 | 较少直接回应现代社会的困惑 | 针对焦虑、人际关系等问题给出解答 |

体方法师讲经的核心,始终是“让佛法落地生根”,他常说:“佛法不是用来研究的,是用来生活的。”在他看来,诵经、持戒、布施等修行形式,最终都是为了培养内心的慈悲与智慧,比如讲“布施”,他会强调“内布施”比“外布施”更重要——放下傲慢、嫉妒等内心执着,比单纯捐钱更有意义,这种“从心出发”的修行观,让佛法不再是遥不可及的宗教仪式,而是每个人都可以践行的生命智慧。

对于现代人而言,体方法师的讲经提供了一种“心灵的解药”,当人们被工作压力、人际关系、生活迷茫所困扰时,他引导大家用“因缘观”看待问题:一切现象都是因缘和合的结果,没有孤立的存在;用“慈悲心”对待他人:理解每个人的行为背后都有其因缘,减少对立与冲突;用“智慧心”面对自己:接纳不完美,在烦恼中成长,这种“佛法生活化”的弘法方式,让古老经典焕发出新的生命力,成为现代人安顿心灵的重要资源。

相关问答FAQs

Q1:体方法师的讲经适合完全没有佛教基础的初学者吗?

A:非常适合,体方法师讲经的最大特点就是“通俗易懂”,他会避免使用复杂的佛教术语,而是用生活中的例子、现代的语言来解释经文义理,比如讲解“业力”时,他会用“种瓜得瓜,种豆得豆”的比喻,说明当下的行为会影响未来的结果;讲解“无常”时,会引导听众观察身边的变化,理解“变化是世界的常态”,他的讲经有清晰的逻辑架构,从基础概念到修行方法层层递进,初学者可以跟随他的思路逐步建立对佛法的认知,完全没有理解门槛。

Q2:如何将体方法师讲经中的智慧应用到日常生活中?

A:体方法师强调“修行在当下”,可以从三个具体方面入手:一是“观照念头”,每天花几分钟观察自己的起心动念,比如遇到不顺心的事时,先觉察自己是愤怒还是焦虑,再用“无常观”提醒自己“情绪会变化,事情会过去”,避免被情绪控制;二是“练习慈悲”,在与人相处时,尝试理解对方的需求和立场,比如与家人争执时,先放下“对错”,思考“对方为什么会有这样的反应”,用包容代替指责;三是“活在当下”,无论是吃饭、工作还是走路,专注当下正在做的事,比如吃饭时细嚼慢咽,感受食物的味道,而不是一边吃饭一边刷手机,这就是“正念”的实践,通过这些小事,将佛法的智慧转化为日常的生活习惯,从而让内心更加平静、自在。