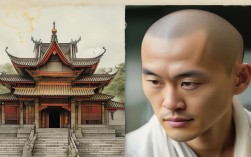

沈阳佛教精舍坐落于辽宁省沈阳市沈河区,是一座融合了历史底蕴与现代佛教文化的重要宗教活动场所,作为东北地区佛教文化的重要载体,它不仅承载着千年的佛教信仰传承,更在当代社会中扮演着精神家园、文化纽带与公益平台的多重角色,精舍的建立与发展,与沈阳这座古城的历史变迁紧密相连,见证了佛教在东北地区的兴衰起伏,也折射出不同时代背景下宗教信仰与社会文化的互动关系。

从历史沿革来看,沈阳佛教精舍的根源可追溯至清朝初年,据史料记载,清军入关后,沈阳作为陪都,佛教信仰随皇室推崇而兴盛,当时城内陆续兴建了多座寺院,精舍的前身便源于此——最初是一座名为“般若寺”的下院,主要供僧人修行与信众参拜,历经民国时期的战乱动荡,寺院一度荒废,直至改革开放后,在政府宗教政策的支持下,由地方信众与佛教界人士共同筹资修复,并于1990年正式更名为“沈阳佛教精舍”,恢复了其宗教活动功能,如今的精舍,既保留了清代古建筑的古朴风貌,又融入了现代佛教场所的设施与管理,成为连接传统与现代的桥梁。

在地理格局与建筑布局上,沈阳佛教精舍遵循传统伽蓝七堂制,整体坐北朝南,占地面积约8000平方米,闹中取静,毗邻沈阳故宫与中街商业区,形成历史文化与现代生活的有机交融,精舍以山门、天王殿、大雄宝殿、藏经阁为中轴线,两侧对称分布钟楼、鼓楼、客堂、禅堂、斋堂等建筑,层次分明,庄严肃穆,山门采用歇山顶式,黄色琉璃瓦覆顶,门楣上“沈阳佛教精舍”匾额为已故高僧茗山长老所题,笔力遒劲,寓意深远,天王殿内供奉着弥勒菩萨、韦驮菩萨及四大天王像,神态各异,栩栩如生,其中东方持国天王手中的琵琶、南方增长天王手中的宝剑等法器,均采用传统失蜡法铸造,工艺精湛,大雄宝殿是精舍的核心建筑,面阔五间,进深三间,重檐歇山顶,殿内供奉释迦牟尼佛、药师佛、阿弥陀佛三世佛像,佛像采用整株香樟木雕刻,贴金身,法相庄严,两侧为十八罗汉像,壁画则以佛传故事为主题,色彩绚丽,栩栩如生。

为更清晰地展现精舍的建筑特色与功能,以下表格列举其主要建筑及特点:

| 建筑名称 | 位置 | 建筑特色与功能 |

|---|---|---|

| 山门 | 中轴线南端 | 歇山顶,黄色琉璃瓦,题写“沈阳佛教精舍”,为精舍入口,象征“脱离尘世,进入佛门” |

| 天王殿 | 山门北侧 | 供奉弥勒、韦驮及四大天王,护持佛法,为信众进入大殿前的过渡空间 |

| 大雄宝殿 | 中轴线核心 | 重檐歇山顶,三世佛及十八罗汉像,壁画为佛传故事,举行日常法会与重要佛事活动 |

| 藏经阁 | 大雄宝殿北侧 | 藏有《乾隆大藏经》《龙藏》等珍贵典籍,供僧人研习与信众借阅 |

| 钟楼/鼓楼 | 大殿东西两侧 | 举行早晚课诵,钟声“警醒昏沉”,鼓声“祛除邪念”,为传统寺院标配 |

| 禅堂 | 东侧配殿 | 供僧人坐禅修行,定期举办禅修营,面向信众开放,体验禅文化 |

| 斋堂 | 西侧配殿 | 提供素斋服务,践行“过堂”礼仪,体现“惜福、感恩”的佛教思想 |

在宗教活动与文化传承方面,沈阳佛教精舍秉持“人间佛教”理念,日常开展早晚课诵、八关斋戒、盂兰盆会、浴佛节等传统佛事活动,同时注重与现代社会的结合,定期举办佛学讲座、禅修体验、书法抄经等公益活动,精舍的僧团以“学修并重”为准则,每日坚持早晚课诵、坐禅、诵经,并设有佛学文化研究室,整理研究东北佛教历史,编纂《沈阳佛教志》等文献,为地方佛教文化研究提供支持,精舍还积极开展对外交流,与国内外佛教团体互访,举办“中韩佛教文化交流论坛”等活动,促进不同地区佛教文化的互鉴与融合。

作为社会公益的重要参与者,沈阳佛教精舍始终践行“慈悲济世”的佛教精神,长期开展扶贫、助学、敬老等慈善事业,每年春节前,精舍都会组织“爱心送温暖”活动,为贫困家庭、孤寡老人送去米面油等生活物资及慰问金;夏季洪涝灾害时,向灾区捐赠善款与救灾物资;与多所中小学合作,开展“佛学与德育”公益课程,向青少年传递感恩、包容、诚信等价值观,这些活动不仅体现了佛教的社会责任,也让更多人感受到宗教信仰的积极力量,促进了社会的和谐与稳定。

沈阳佛教精舍的存在,不仅为当地信众提供了一个精神寄托的场所,更成为展示沈阳历史文化底蕴的重要窗口,它以古朴的建筑、深厚的文化底蕴、积极的公益实践,吸引着众多游客与信众前来参观体验,成为沈阳“文化名片”之一,在城市化快速发展的今天,精舍所代表的宁静、慈悲与智慧,为喧嚣的现代生活注入了一剂心灵的良药,提醒人们在追求物质进步的同时,不忘精神的滋养与道德的修养。

相关问答FAQs

Q1:沈阳佛教精舍是否对外开放?参观时需要注意哪些事项?

A:沈阳佛教精舍对公众开放,开放时间为每日8:00-16:30(冬季)、8:00-17:00(夏季),全年无休,参观时需注意:进入寺院需着装得体,不穿拖鞋、短裤、短裙;殿堂内禁止拍照、喧哗;尊重宗教信仰,不随意触碰佛像、供品;如需参与法会或禅修活动,可提前与客堂联系了解具体安排,精舍斋堂提供素斋,每日11:30-12:30开放,信众与游客可自愿随喜用餐。

Q2:沈阳佛教精舍内有哪些珍贵的佛教文物或典籍?

A:精舍藏经阁内藏有多部珍贵佛教典籍,其中最具价值的是清乾隆年间刻本《乾隆大藏经》(龙藏),共7240卷,为清代官方编纂的汉文大藏经,刻工精美,保存完好,是研究清代佛教文化的重要实物;还有宋代木刻本《金刚经》(残卷)、明代《嘉兴藏》等古籍,文物方面,大雄宝殿内的三世佛像为清代宫廷工匠所制,采用整株金丝楠木雕刻,贴金工艺精湛,被列为沈阳市不可移动文物;天王殿内的四大天王像则为近代佛教艺术名家所塑,神态生动,具有很高的艺术价值。