大木鱼作为佛教法器中的重要组成部分,承载着深厚的宗教文化内涵与历史积淀,它不仅是佛教仪式中不可或缺的节拍引导工具,更以其独特的形制与象征意义,成为佛教文化的重要符号,从起源到发展,从材质工艺到宗教功能,大木鱼在佛教传播与实践中扮演着多重角色,其背后蕴含着佛教哲学思想与东方美学的融合。

历史渊源与文化演变

大木鱼的起源可追溯至佛教传入中国的早期,最初,佛教法器中的“犍椎”(即集会时的响器)多为金属或木质,用于召集僧众、警示时辰,随着佛教中国化进程的推进,木质法器逐渐本土化,木鱼应运而生,木鱼”名称的由来,一说取“鱼不闭目,昼夜警醒”之意,象征僧人应时刻保持精进不怠;另说因早期木鱼鱼形雕刻模仿鱼身共振原理,敲击时声音清越,传声较远,便于在山林寺院中传递信号,唐代《敕修百丈清规》中已有“木鱼,相传云,鱼昼夜常醒,刻木像其形,击之所以警昏惰也”的记载,可见至迟在唐宋时期,木鱼已在佛教仪式中广泛应用。

明清时期,木鱼的制作工艺与使用规范趋于成熟,逐渐形成大小不同、形制各异的体系,大木鱼专用于大型法会、节日庆典等集体修行场合,其体积与音量均大于普通木鱼,以适应庄严隆重的仪式氛围,这一演变过程,既体现了佛教对本土文化的吸收与融合,也反映了宗教实践与社会需求的互动。

材质选择与工艺制作

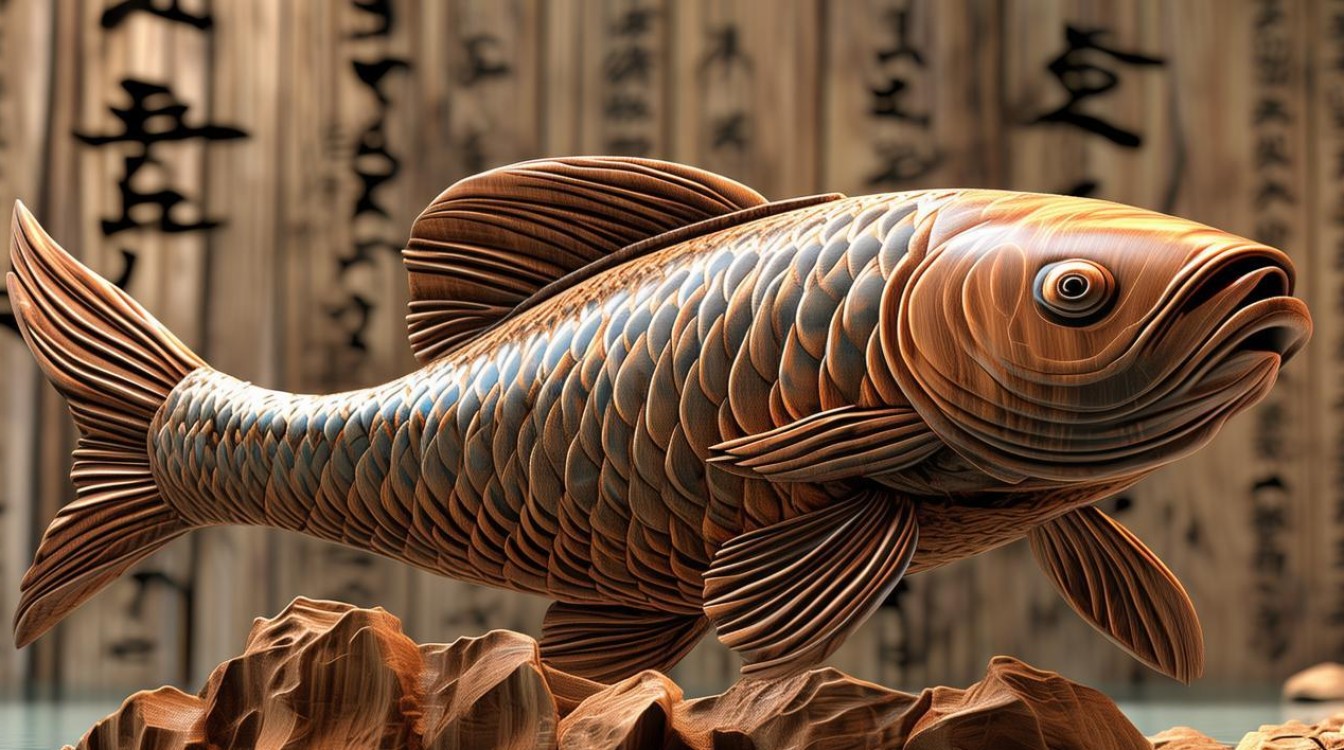

大木鱼的材质选择极为考究,直接影响其音色与耐用性,传统上,多选用楠木、樟木、红木或银杏木等硬质木材,这些木材纹理细腻、密度适中,敲击时能产生浑厚悠扬的共鸣,且不易开裂变形,楠木因防虫防腐、木质温润,被视为制作木鱼的上佳之选;而老红木则因色泽深沉、质感厚重,多用于宫廷寺院或名刹的定制木鱼。

制作工艺上,大木鱼需经过选料、开料、镂空、雕刻、打磨、髹漆等十余道工序,每一步均依赖工匠的精湛技艺,首先是“开膛”,即将木料内部挖空至适当厚度,这是决定音色的关键——膛壁过厚则声音沉闷,过薄则声音尖利,需凭经验反复调试,随后,工匠需在鱼身表面雕刻鳞纹、莲花、宝相花等吉祥图案,既有装饰作用,也暗合佛教“以相表法”的象征传统,经天然漆片反复髹涂,使木鱼表面呈现温润光泽,同时增强木材的稳定性,以大型寺院常用的“丈二木鱼”为例,其通常长1.2米以上,重达数十公斤,需多名工匠协作耗时数月方可完成,堪称木雕工艺的代表作。

形制特征与宗教功能

大木鱼的形制以“鱼”为核心,整体呈卧姿,鱼嘴微张,鱼尾上翘,鱼身中部镂空,顶部两侧有对称的提手,与普通木鱼相比,大木鱼的鱼身更宽、膛腔更大,敲击时低音浑厚,余音绵长,能在大型空间中形成清晰的节奏引导,其尺寸根据使用场合分为不同等级:大型法会木鱼通常长0.8-1.5米,中型寺院日常诵经用木鱼长约0.5-0.8米,小型修行用木鱼则不足0.3米。

在佛教仪式中,大木鱼的核心功能是“导引节奏”与“警觉心念”,诵经时,维那(领诵者)或僧值(寺院管理者)执木鱼槌敲击,以沉稳的节拍统一僧众的唱诵速度,确保法音庄严和谐,木鱼声被视为“警策之音”,提醒僧人“莫放逸”,保持正念专注,禅宗丛林中,更有“鱼板声声催祖意”的说法,将木鱼声与参禅悟道的精神追求相联系,在重大法会(如水陆法会、盂兰盆会)中,大木鱼常与法鼓、铛子、磬等法器配合使用,形成层次丰富的仪式音乐,强化宗教仪式的庄严感与感染力。

以下为不同规格大木鱼的形制参数对比:

| 类型 | 长度范围 | 重量范围 | 主要材质 | 常见音色 | 应用场景 |

|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------------|

| 大型法会木鱼 | 1.0-1.5米 | 30-80公斤 | 楠木、老红木 | 浑厚绵长,低音突出 | 重大节日法会、水陆法会 |

| 中型寺院木鱼 | 0.6-0.9米 | 10-30公斤 | 樟木、银杏木 | 清亮饱满,中音为主 | 日常早晚课、共修法会 |

| 小型修行木鱼 | 0.2-0.4米 | 0.5-3公斤 | 楸木、普通硬木 | 轻巧明快,高音清晰 | 个人修行、居士诵经 |

象征意义与文化影响

大木鱼的象征意义深植于佛教教义与传统文化,其一,“鱼”象征“超越生死”,佛经中常以“鱼”比喻“中阴身”(即死后转世前的存在),因鱼“脱离水族,游入大海”暗喻众生脱离轮回,抵达解脱彼岸,其二,“木鱼之声”代表“法音宣流”,佛教认为,木鱼声能穿透无明烦恼,如梵音般唤醒众生觉悟,故有“一声鱼板万缘消”之说,其三,木鱼“中空”的形制暗合“诸法空相”的禅理,提醒修行者破除执着。

在文化层面,大木鱼的影响早已超出宗教范畴,中国传统音乐中,木鱼作为打击乐器被纳入民间器乐合奏,其节奏感与独特的音色丰富了音乐表现力;在民俗活动中,木鱼声常与寺庙钟鼓结合,成为地方文化记忆的符号;而木鱼雕刻技艺本身,也因融合了佛教艺术与民间美术,成为非物质文化遗产的重要组成部分,大木鱼不仅存在于寺院道场,更在佛教文化展览、传统工艺展示等场合亮相,成为连接古今、沟通宗教与世俗的文化媒介。

相关问答FAQs

Q1:为什么佛教法器要用“鱼”的形状,而不是其他动物?

A:选择“鱼”作为木鱼形制的核心象征,主要源于佛教对“警觉”与“解脱”的教义阐释,鱼在水中游动时不闭双眼,昼夜不眠,佛教借此比喻修行者应时刻保持清醒,警惕昏沉懈怠,如《百丈清规》所言“鱼昼夜常醒,击之所以警昏惰也”;鱼在水中自由游弋,象征“脱离束缚”,暗合众生通过修行超越生死轮回、抵达解脱之境的愿景,鱼在传统文化中是“繁殖”与“富足”的象征,佛教借其“吉祥”寓意,传递佛法普度众生的慈悲精神。

Q2:敲击大木鱼时有哪些讲究或禁忌?

A:敲击大木鱼作为佛教仪式的重要环节,需遵循严格的规范与禁忌,持槌需以右手(或左、右手根据传统)握住槌柄中段,手腕放松,以槌头木心部分敲击鱼身中前部,避免敲击边缘或过重撞击,以免损坏木鱼或影响音色,节奏需与诵经、唱偈的速度一致,通常为“慢板”(如《心经》诵念)或“中板”(如《大悲咒》),不可过快或随意变化,以保持法会的庄严性,禁忌方面,严禁在非宗教场合随意敲击木鱼,或将其作为普通玩具;木鱼使用后需放置于洁净处,不可随意堆放;女性生理期传统上不得敲击大木鱼(部分寺院已放宽此规定,需视具体传统而定),这些讲究既是对法器的尊重,也体现了佛教“以行显道”的修行理念。