大乘佛教道统,是指大乘佛教从印度发端、经中亚传入中国及东亚地区,并在长期发展中形成的教法传承体系、思想脉络与修行次第的总和,它不仅包含经典诠释、教义阐释的理论体系,更涵盖师徒相授、戒律持守、实修验证的实践传承,是佛教“法脉”“慧命”延续的核心载体,道统的形成与发展,既体现了大乘佛教“普度众生”的根本精神,也反映了其与不同地域文化融合的历史进程,对东亚文明产生了深远影响。

大乘佛教道统的起源与早期发展

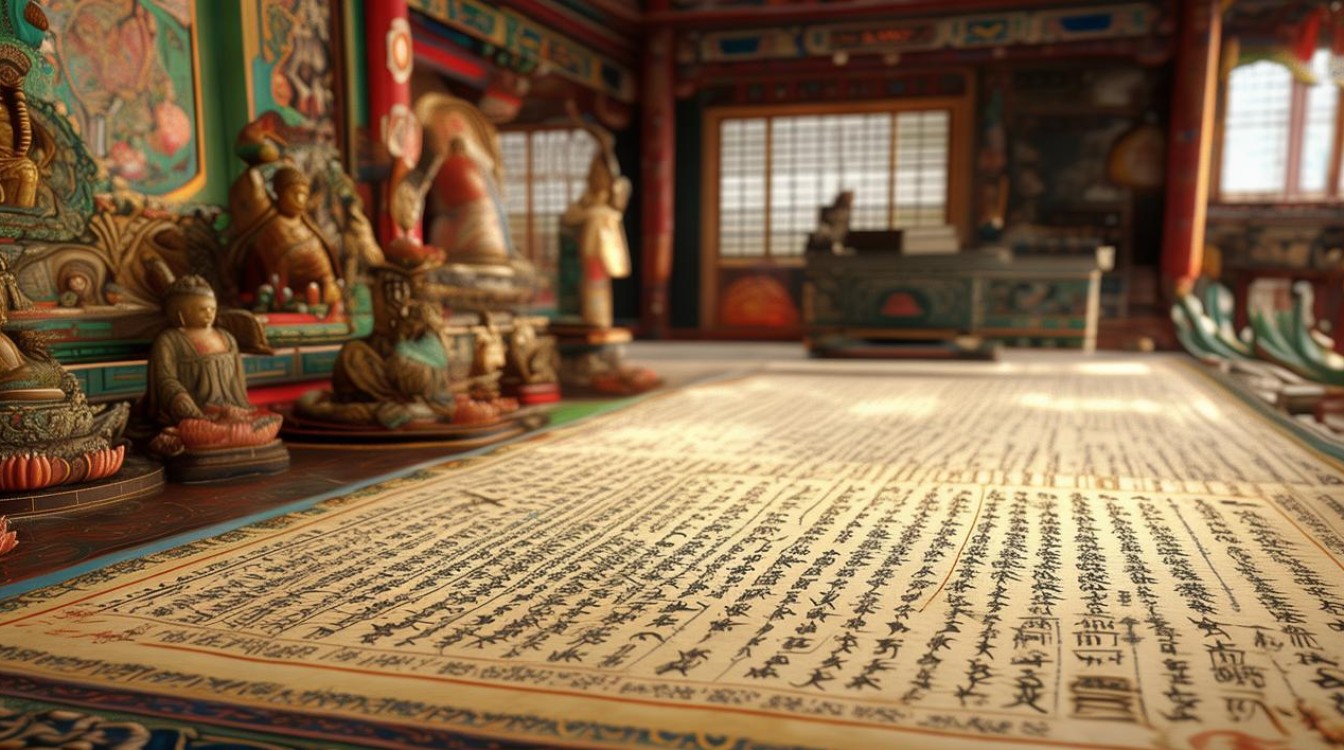

大乘佛教的兴起,约在公元前1世纪至公元后2世纪的印度,部派佛教时期对“佛陀观”“解脱论”的分歧,为其提供了思想土壤,早期大乘经典如《般若经》《法华经》《华严经》等相继出现,提出“菩萨道”“佛性”“缘起性空”等核心概念,区别于部派佛教侧重个人解脱的“声闻乘”,强调“自利利他”“自觉觉他”的菩萨行,这一时期,道统的雏形表现为经典的结集与传播,而非系统的师徒传承。

至公元2世纪左右,龙树菩萨(约150-250年)创立中观学派,著《中论》《十二门论》等,以“八不中道”阐释般若思想,为大乘佛教奠定哲学基础,被视为印度大乘道统的“初祖”,其弟子提婆著《百论》,进一步破斥外道与部派执见,中观道统正式形成,无著(约395-433年)、世亲(约400-483年)兄弟创立瑜伽行派,主张“万法唯识”,著《摄大乘论》《唯识三十颂》等,从“识转变”角度构建大乘修行体系,与中观派并立为印度大乘道统的两大思想支柱,这一阶段,道统的核心是“教法传承”,即通过经典诠释与哲学建构确立大乘佛教的正统性。

印度大乘道统的传承体系

印度大乘道统的传承,以思想流派为脉络,形成“中观—瑜伽行—密教”的演变序列。

(一)中观派道统

龙树之后,中观派分出“佛护—清辨”两大分支:佛护一系由月称(约600-650年)继承,著《中论释》,强调“应成中观”,即通过归谬法破斥他宗而不立自宗;清辨一系则自立“自立量中观”,主张以因明学建立自宗理论,至公元7世纪,中观思想与瑜伽行派融合,形成“中观瑜伽行派”,代表人物为寂天(约650-750年),著《入菩萨行论》,将中观思想与菩萨戒实践结合,推动道统从理论向实践深化。

(二)瑜伽行派道统

无著、世亲之后,瑜伽行派分化为“无相唯识”与“有相唯识”两支,陈那(约450-520年)革新因明学,著《集量论》,将瑜伽行派的认识论系统化;法称(约600-680年)进一步发展因明,著《释量论》,使瑜伽行派成为印度佛教逻辑学的巅峰,公元7世纪后,瑜伽行派与密教结合,形成“瑜伽行密教”,强调通过“身、口、意”三密修行即身成佛,为后续密教道统奠定基础。

(三)密教道统

公元8世纪后,印度佛教进入密教主导期,以《大日经》《金刚顶经》为核心,强调“即身成佛”的快速解脱法门,龙智(约7世纪)传承金刚乘教法,传予莲花生(8世纪)与寂护(约700-760年),莲花生入藏藏传佛教,寂护那烂陀寺复兴佛教,密教道统由此传入西藏;而在印度本土,密教形成“金刚乘”“时轮乘”等分支,以“上师相应法”为核心,建立“上师—本尊—空行”的传承体系,标志着印度大乘道统的最终形态。

汉传佛教道统的形成与本土化

大乘佛教传入中国,道统的传承从“经典译介”转向“宗派创立”,形成具有中国特色的“教法—戒律—禅修”三位一体道统体系。

(一)早期译经与道统奠基

东汉至魏晋时期,安世译《安般守意经》、支娄迦谶译《道行般若经》,开启大乘经典汉译;鸠摩罗什(344-413年)译《中论》《法华经》《维摩诘经》等,系统引入中观思想,门下“四圣十哲”(如僧肇、道生)成为汉传大乘道统的第一代传人,南北朝时期,菩提达摩(约5-6世纪)传“以心传心”的禅法,被尊为禅宗“东土初祖”,提出“教外别传,不立文字”,标志着禅宗道统的独立。

(二)隋唐宗派与道统体系化

隋唐时期,汉传佛教形成八大宗派,各宗派均建立清晰的师徒传承谱系,道统体系化完成,以下为主要宗派的传承脉络(见表):

| 宗派 | 初祖(印度) | 东土初祖 | 核心传承者 | 核心教义/经典 |

|---|---|---|---|---|

| 天台宗 | 龙树 | 慧文 | 慧思→智顗→灌顶 | 《法华经》“一念三千”“圆融三谛” |

| 三论宗 | 龙树、提婆 | 鸠摩罗什 | 僧肇→僧朗→吉藏 | 《中论》《百论》《十二门论》“八不中道” |

| 法相宗 | 无著、世亲 | 玄奘 | 窥基→慧沼→智周 | 《成唯识论》“万法唯识”“三自性” |

| 华严宗 | 龙树 | 杜顺 | 智俨→法藏→澄观→宗密 | 《华严经》“法界缘起”“十玄无碍” |

| 净土宗 | 龙树 | 慧远 | 昙鸾→道绰→善导 | 《阿弥陀经》“念佛往生”“他力解脱” |

| 禅宗 | 菩提达摩 | 菩提达摩 | 慧可→僧璨→道信→弘忍→慧能(南宗)→南岳怀让、青原行思→五家七宗 | 《楞伽经》“明心见性”“顿悟成佛” |

| 律宗 | 昙无德 | 昙摩迦叶 | 法砺→道宣→怀素 | 《四分律》“戒律为基”“止持作持” |

| 密宗 | 龙智 | 善无畏、金刚智、不空(开元三大士) | 一行→惠果→空海(日本)、惠果→莲花生(西藏) | 《大日经》《金刚顶经》“三密加持” |

禅宗“一花开五叶”(临济、曹洞、云门、法眼、沩仰),以“不立文字,直指人心”为特色,将道统从“教法传承”转向“心性传承”,成为中国佛教最具影响力的宗派;净土宗以“持名念佛”为修行法门,简化了大乘实践,成为民间信仰的主流。

(三)宋元以后的道统延续

宋元以降,汉传佛教以禅净合流为主流,天台、华严等宗派通过“教观双修”延续道统,明代四大高僧(祩宏、真可、德清、智旭)调和禅教律,推动佛教复兴;清代汉传佛教以居士佛教为特色,杨仁山、欧阳渐等通过刻经、办学,推动佛教近代化,道统从寺院走向社会。

藏传佛教道统的形成与特色

大乘佛教传入西藏,形成“前弘期”(7-9世纪)、“后弘期”(10世纪后)两大阶段,道统以“密教传承”为核心,结合藏地苯教文化,形成独特的“上师道统”体系。

(一)前弘期:佛教初传与道统奠基

7世纪,松赞干布迎请寂护、莲花生入藏,建桑耶寺,剃度首批僧人(“七觉士”),确立僧伽制度;赤松德赞时期,翻译大量经典,制定“七户养僧”制度,形成“前弘期”道统,842年,朗达玛灭佛,佛教中断,道统传承一度中断。

(二)后弘期:宗派形成与道统体系化

10世纪后,佛教从多康、阿里地区重新传入西藏,形成“宁玛派”“噶当派”“萨迦派”“噶举派”“格鲁派”等宗派,各宗派均以“上师相应法”为核心,建立严格的师徒传承:

- 宁玛派(古旧派):以莲花生为初祖,传承“伏藏”(埋藏的经典与法器),强调“大圆满法”即身成佛;

- 萨迦派:以昆·贡却杰布(1034-1102年)为初祖,五祖八思巴(1235-1280年)为国师,创立“道果法”,形成“家族传承”与“法脉传承”结合的道统;

- 噶举派(传承派):以玛尔巴(1012-1097年)为初祖,米拉日巴(1040-1123年)实修,塔布拉杰(1079-1153年)集大成,形成“大手印法”传承,强调“实修实证”;

- 格鲁派(黄教):宗喀巴(1357-1419年)以“显密圆融”为宗旨,著《菩提道次第广论》《密宗道次第广论》,整合各派教法,建立“显密双修”的道统体系,达赖、班禅两大活佛转世体系,确保道统的延续性。

大乘佛教道统的核心精神与当代意义

大乘佛教道统的核心,在于“续佛慧命”与“普度众生”的统一:

- 教法传承:通过经典诠释与哲学建构,保持大乘佛教“缘起性空”“佛性平等”“菩萨行”的根本教义;

- 实践传承:以戒律为基、禅修为要,强调“解行并进”,通过师徒相授验证教法;

- 文化融合:在印度、中国、西藏、日本、韩国等不同地域,与本土文化结合,形成汉传、藏传、日韩等多元道统形态,体现佛教的包容性。

当代社会,大乘佛教道统面临现代化、世俗化的挑战,但其“慈悲济世”“心性修养”“生态和谐”等思想,为解决人类精神困境、构建文明对话提供了重要资源,道统的传承,不仅是宗教传统的延续,更是人类对“终极关怀”的永恒探索。

相关问答FAQs

Q1:大乘佛教道统与小乘佛教(上座部佛教)的传承体系有何本质区别?

A1:区别主要体现在三方面:一是教义核心,小乘以“解脱生死、证得阿罗汉果”为目标,强调“自度”;大乘以“普度众生、成就佛果”为目标,强调“自利利他”,二是经典体系,小乘以《阿含经》为核心,重视原始佛教教义;大乘以《般若》《法华》《华严》等经典为核心,提出“菩萨道”“佛性”等新思想,三是传承形态,小乘道统以“部派传承”为主,如上座部分别说部、大众部等,注重戒律与禅定;大乘道统以“宗派传承”为主,如中观、瑜伽行、禅宗等,形成“教法—戒律—实修”的综合体系,强调“心传”与“教观双修”。

Q2:大乘佛教道统在当代社会面临哪些挑战,如何传承其核心精神?

A2:主要挑战包括:一是现代化冲击,快节奏生活导致传统修行方式式微,年轻群体对教义理解不足;二是世俗化影响,部分佛教活动过度商业化,偏离“慈悲”“智慧”的核心;三是文化断层,经典语言晦涩,传统师徒制在现代社会难以维系。

传承核心精神需从三方面入手:一是现代化诠释,用通俗语言阐释教义,结合心理学、哲学等学科,挖掘大乘佛教的心理疗愈、伦理价值;二是实践创新,通过“禅修营”“公益慈善”等形式,将“菩萨行”融入日常生活,强化“人间佛教”理念;三是教育体系化,建立佛学院、线上学习平台,培养兼具传统素养与现代视野的僧才与居士,确保道统的“教法”与“慧命”双重延续。