明清佛教藏经是中国佛教文献整理与刊刻的重要成果,承载着这一时期佛教发展的历史脉络、文化内涵与思想精髓,明清两代统治者对佛教的态度虽有差异,但均重视经典的整理与流通,推动了藏经刊刻事业的繁荣,形成了独具特色的版本体系,对佛教传播、文化传承及东亚佛教圈产生了深远影响。

明清佛教藏经的历史背景与刊刻动因

明代初期,朱元璋为巩固统治,采取“以僧治僧”政策,设僧录司管理佛教事务,同时重视经典的校勘与刊刻,认为“佛教之兴,其来久矣,经典所载,所以明心见性、劝善惩恶”,永乐年间,成祖朱棣推崇佛教,命僧人道衍(姚广孝)主持《永乐南藏》的刊刻,旨在通过统一经典内容规范教义,强化皇权对佛教的控制,清代康熙、乾隆时期,统治者以“崇佛”为手段笼络蒙藏地区,巩固多民族国家统一,故多次组织刊刻大藏经,如《龙藏》的编纂便是乾隆为“宣扬佛典,教化万民”的重要举措,明清佛教内部的禅宗、净土宗等宗派兴盛,民间信仰需求增长,也促使藏经从宫廷走向寺院、书坊,形成官刻、私刻、坊刻并行的局面。

主要藏经版本及其特点

明清时期的佛教藏经在继承前代(如宋代《碛砂藏》、元代《普宁藏》)的基础上,形成了多个重要版本,各具特色:

明代藏经

明代官刻藏经以《南藏》《北藏》为代表,民间则以《嘉兴藏》影响最广。

| 版本名称 | 刊刻时间 | 刊刻地点 | 内容特点 | 流传情况 |

|---|---|---|---|---|

| 《永乐南藏》 | 永乐十年(1412年)始刻,正统五年(1440年)完成 | 南京 | 以《碛砂藏》为底本,收录佛典1600余部,6780余卷,经文校勘严谨,版式为经折本 | 主要颁赐宫廷及重点寺院,传世稀少,现存南京金陵刻经处等处 |

| 《永乐北藏》 | 永乐十九年(1421年)始刻,正统五年(1440年)完成 | 北京 | 收录佛典1662部,6780余卷,新增《华严经》等经典,版式为经折本,雕工精细 | 主要存于宫廷及皇家寺院,如北京广济寺,后部分颁赐地方 |

| 《嘉兴藏》 | 万历十二年(1584年)始刻,至清初完成 | 嘉兴、径山等地 | 又称《径山藏》,首创方册本(线装书形式),收录佛典2100余部,分正藏、续藏、又续藏,包含大量藏外典籍(如高僧语录、禅宗灯录) | 流传最广,不仅国内各大寺院藏有,还传入日本、朝鲜,成为东亚佛教研究的重要依据 |

清代藏经

清代官刻藏经以《龙藏》为核心,民间则以《乾隆大藏经》(官刻,与《龙藏》内容相同)等为代表。

| 版本名称 | 刊刻时间 | 刊刻地点 | 内容特点 | 流传情况 |

|---|---|---|---|---|

| 《龙藏》 | 乾隆三年(1738年)始刻,乾隆十五年(1750年)完成 | 北京 | 收录佛典1675部,7240卷,内容以明代《北藏》为基础,新增《秘藏仪轨》等密宗典籍,木版雕工精湛,封面用龙纹装饰 | 共刊刻73部,颁赐全国各大寺院及边疆地区(如西藏、蒙古),现存北京故宫、雍和宫等处 |

| 《乾隆大藏经》 | 乾隆年间(与《龙藏》同期) | 北京 | 与《龙藏》内容完全一致,因刊刻于乾隆时期,又称“乾隆藏”,版式为方册本,便于携带 | 主要颁赐给汉地寺院,部分流入民间,是清代流传最广的官刻藏经 |

明清佛教藏经的文化意义

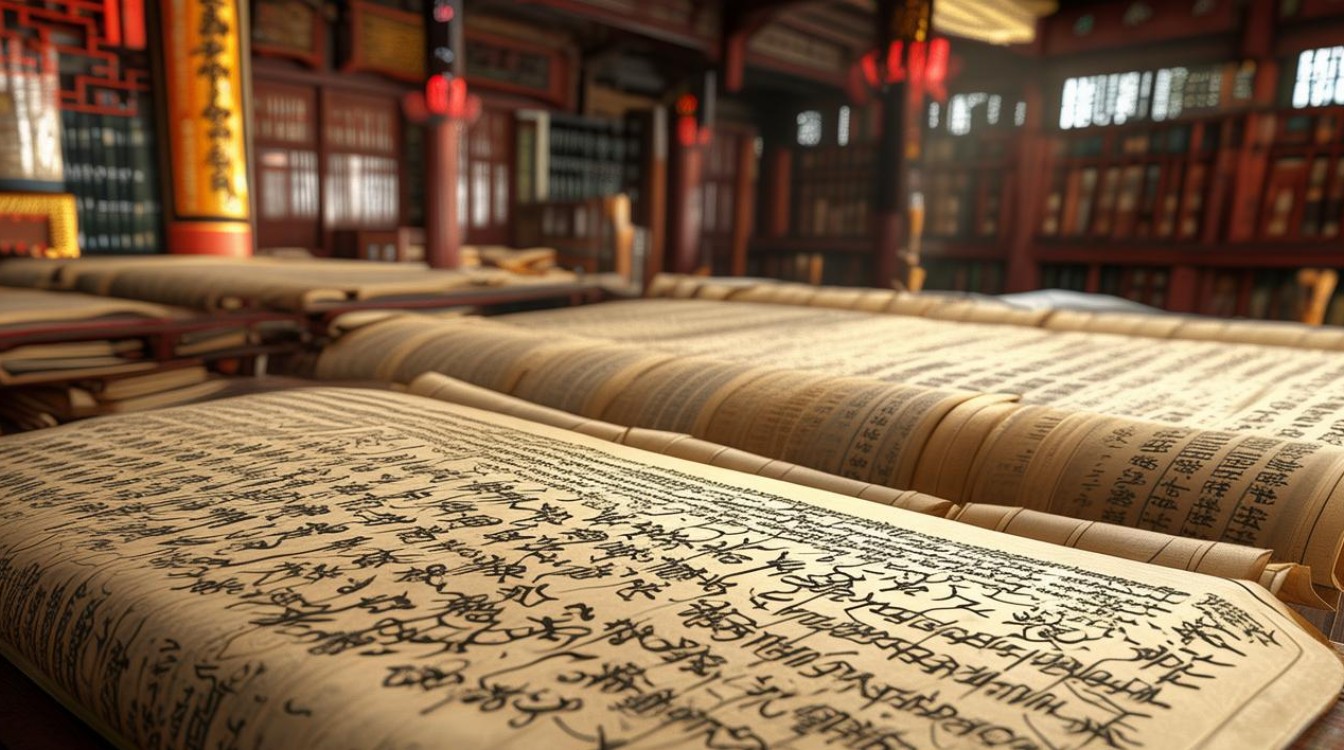

明清佛教藏经的刊刻不仅是宗教活动,更是文化工程,其一,保存文献:通过系统校勘与刊刻,大量佛教典籍得以保存,嘉兴藏》收录的藏外典籍(如《五灯会元》《古尊宿语录》)为研究佛教思想史提供了珍贵文献,其二,推动普及:方册本的出现打破了经折本的笨重局限,使藏经从寺院走向书斋,士大夫阶层可借阅研习,促进了佛教与儒、道文化的融合,其三,促进交流:明清藏经传入朝鲜、日本后,成为当地佛教刊刻的底本,如日本《黄檗藏》便以《嘉兴藏》为蓝本,推动了东亚佛教文化的互动。

相关问答FAQs

Q1:明清时期的《嘉兴藏》为何采用方册本形式?对藏经传播有何影响?

A:《嘉兴藏》由明代高僧紫柏真可发起,为解决经折本(卷轴装)携带不便、成本高昂的问题,首创方册本(线装书形式),方册本体积小、重量轻,便于翻阅和携带,降低了刊刻与流通成本,使藏经从宫廷寺院的“奢侈品”变为民间可及的“文化产品”,这一形式革新极大促进了藏经的传播,不仅在国内广泛流传,还通过海上丝绸之路传入日本、朝鲜,影响了当地佛教典籍的刊刻形态,如日本《黄檗藏》即模仿《嘉兴藏》的方册本设计。

Q2:清代《龙藏》的刊刻有何政治目的?其内容如何体现这一目的?

A:清代《龙藏》的刊刻具有明确的政治目的,康熙、乾隆时期,清朝统治者通过“崇佛”笼络蒙藏地区上层(如达赖、班禅),以佛教“慈悲护国”理念巩固多民族国家统一。《龙藏》在内容上特别强化了密宗典籍(如《秘密经咒》《护国息灾经》),这与清代推崇藏传佛教、强调“政教合一”的政策密切相关;收录大量“护国”“祈福”类经典,旨在通过佛教教义宣扬“皇权天授”,强化统治合法性。《龙藏》的颁赐对象以边疆寺院(如西藏布达拉宫、内蒙古五当召)为主,成为连接中央与地方的精神纽带。