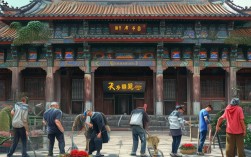

在寺庙总想睡觉,其实是很多人都有过的体验,明明是庄重或宁静的场所,却眼皮越来越重,甚至忍不住打盹,这背后并非“心不诚”,而是多重因素共同作用的结果,涉及生理、心理、环境及文化等多个层面,要理解这一现象,不妨从几个角度细细拆解。

生理环境:寺庙的“天然助眠剂”

寺庙的环境往往自带“放松buff”,无意中为睡眠创造了条件。

首先是空气质量,寺庙通常植被茂密,且远离城市喧嚣,空气中的负氧离子含量较高,负氧离子能调节神经系统,缓解紧张情绪,让人产生放松感,进而引发困意,寺庙常燃香(如檀香、沉香),这些气味中的某些成分(如檀香中的α-檀香烯)被研究证实具有镇静、抗焦虑作用,类似天然的“芳香疗法”,长期处于这种环境中,大脑会逐渐进入“休眠准备”状态。

光线与温度,寺庙内部光线普遍偏暗,大殿、走廊的光线多为柔和暖光或自然光,缺乏强光刺激,而光线是调节人体生物钟的关键——强光会抑制褪黑素分泌,保持清醒;弱光则会促进褪黑素释放,诱发困意,寺庙多依山而建或建筑高大,内部温度通常比室外低3-5℃,凉爽的环境会降低身体代谢速率,肌肉更容易放松,血液循环减慢,人自然想“歇一歇”。

再者是声音节奏,寺庙的声音多为低频、重复性的:木鱼的“笃笃”声、诵经的吟唱声、风铃的轻响,这些声音频率稳定、节奏缓慢,类似“白噪音”,白噪音能屏蔽外界杂音,让大脑从“警觉模式”切换到“放松模式”,甚至诱导脑电波从β波(清醒状态)转为α波(放松状态)或θ波(困倦状态),进而产生睡意。

心理状态:“放松”才是核心驱动力

很多人去寺庙时,并非带着“高强度任务”,而是主动寻求“喘口气”的机会,这种心理状态本身就是“催眠剂”。

日常生活中的压力、焦虑会让人长期处于“应激状态”,交感神经兴奋,身体紧绷,而寺庙的“慢节奏”——没有工作催促、没有信息轰炸、没有人际摩擦——恰好提供了一个“安全区”,当大脑感知到“无需警惕”时,副交感神经会主导身体,心率减慢、呼吸变深,肌肉彻底放松,这种“彻底放下”的状态,反而比疲劳时更容易让人犯困。

“心理暗示”也不可忽视,很多人潜意识里将寺庙与“宁静”“休息”关联,走进寺庙的瞬间,心理上就给自己贴了“该放松了”的标签,这种暗示会削弱大脑的“清醒指令”,让困意更容易浮现。

宗教活动:“静坐”与“重复”的双重作用

寺庙中的宗教活动,如打坐、诵经、禅修,本身具有“助眠属性”。

以打坐为例,长时间保持静止姿势,下肢血液循环减慢,身体会自然产生“轻微麻痹感”,这种不适感反而会转化为“躺下更舒服”的渴望,诱发困意,而诵经时,重复的经文、缓慢的语调,类似“自我催眠”——大脑专注于声音本身,反而减少了对外界信息的处理,进入“放空”状态,困意随之而来。

即使是旁观者,长时间处于这种“仪式感”中,也容易受到氛围感染,比如看到僧人或信众闭目合十、神情专注,旁观者会不自觉地模仿其放松状态,身体逐渐“下沉”,最终陷入困倦。

个体因素:身体状态的“放大器”

除了环境和心理,个体身体状态也会影响困意强度。

如果本身睡眠不足(如熬夜、失眠),寺庙的宁静环境会成为“睡眠债”的“催收者”——身体长期处于“睡眠赤字”状态,一旦进入放松环境,大脑会立刻“抓住机会”补觉。

饮食因素也可能参与其中:寺庙提供的斋饭多为清淡素食,高碳水、低脂肪,餐后血糖会先升高后快速下降,这种“血糖过山车”会让人产生“食物昏迷”(food coma),尤其在饱餐后坐在安静的殿堂里,困意会来得更猛烈。

原因归纳表

| 原因类别 | 具体表现 | 科学/文化解释 |

|---|---|---|

| 生理环境 | 空气清新(负氧离子)、檀香味、光线柔和、温度凉爽 | 负氧离子调节神经,檀香成分镇静,弱光促进褪黑素,低温降低代谢 |

| 心理状态 | 主动寻求放松、卸下压力、无外界刺激 | 副交感神经主导,身体从“应激”转为“放松”,心理暗示削弱清醒指令 |

| 宗教活动 | 打坐静止、诵经重复、仪式氛围 | 长时间静止致血液循环减慢,重复声音诱导α波,仪式感引发模仿放松 |

| 个体因素 | 睡眠不足、饮食清淡(餐后血糖波动) | 身体“睡眠债”催生困意,高碳水饮食后血糖波动引发“食物昏迷” |

需要担心吗?如何应对?

在寺庙犯睡是正常现象,不必过度解读,但如果困意严重影响体验(如想听法却睡着),或伴随白天嗜睡、精神不振等症状,可能需要关注睡眠健康(如是否存在睡眠障碍)。

若想保持清醒,可以尝试:①适度活动(如绕佛塔、慢走),利用肌肉紧张感对抗困意;②调整坐姿(避免完全靠背),保持身体微微“警觉”;③参与互动(如帮忙整理物品、轻声交流),用外界刺激唤醒大脑;④提前调整作息,避免空腹或过饱时进入寺庙。

相关问答FAQs

Q1:在寺庙犯困是不是对佛不尊敬?

A:完全不是,犯睡是生理和心理的自然反应,与宗教态度无关,寺庙的核心功能是“净化心灵”,而放松、困倦恰恰说明身体在“卸下负担”,是心灵得到安宁的表现,佛教也讲究“顺其自然”,不必因困意自责,保持尊重即可。

Q2:如何在寺庙既能保持清醒,又能感受宁静?

A:可以尝试“动态静心”:比如缓慢绕行佛塔时专注呼吸(吸气默数“1”,呼气默数“2”),用身体活动带动精神专注;或参与“轻量级”互动,如帮忙添香、轻声与僧人请教问题,用适度刺激避免完全放空,避免长时间久坐,每隔半小时起身活动一下,既能清醒,又能更深入感受寺庙的氛围。