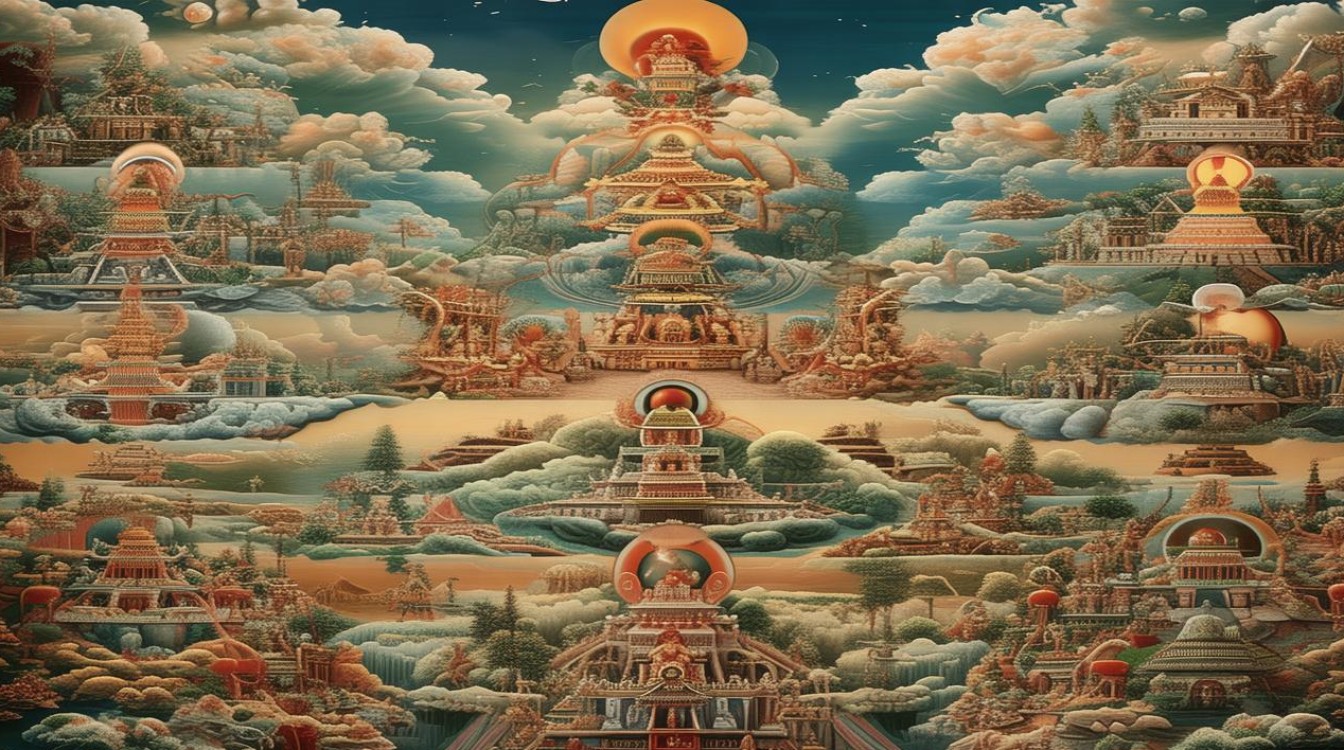

佛教的“九界”是阐释众生生命形态与迷悟境界的重要教义,源于“十界”思想,即除“佛界”外,其余九种生命状态的总称,这九界涵盖从沉沦恶道的凡夫到接近觉悟的圣者,展现了众生依业力、心念流转的不同层次,也体现了佛教“心净则国土净”“人人皆可成佛”的核心思想,以下从九界的分类、特征、因果关联及修行意义展开详细说明。

九界的基本框架与内涵

佛教以“心”为根本,认为众生心念的善恶、迷悟不同,感召的生命境界便有差异,形成“十互具”的圆融关系——每一界皆具十界本性,但以某一界的特征为主导,九界作为未究竟圆满的境界,可分为“六道凡夫”与“三乘圣者”两大类:六道是沉迷轮回的凡夫境界,三乘是趋向解脱的圣者阶位,二者共同构成从迷到悟的修行路径。

六道凡夫界:沉迷轮回的苦乐形态

六道是众生依“业力”(身、口、意造作的力量)在“三界”(欲界、色界、无色界)中流转的六种生命形态,包括三善道(天、人、阿修罗)与三恶道(畜生、饿鬼、地狱),其核心特征是“苦”,且苦乐不定,随业力升降。

| 界名 | 别称 | 核心特征 | 业因与果报 |

|---|---|---|---|

| 天道 | 天界 | 享乐为主,寿命长,福报大,但易沉迷享乐,忘失修行 | 修十善(不杀生、不偷盗、不邪淫等),布施供养 |

| 人道 | 人界 | 苦乐参半,能分辨善恶,具备修行智慧与机缘(“人身难得”) | 持五戒(不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒),修十善,行中道 |

| 阿修罗道 | 阿修罗界 | 有天福而无天德,好斗争疑心重,常与天帝争斗 | 修十善但悭吝、嗔心重,福报不圆满 |

| 畜生道 | 畜生界 | 愚痴无知,弱肉强食,常被人驱役宰杀 | 造杀生、邪淫等恶业,或因愚痴颠倒 |

| 饿鬼道 | 饿鬼界 | 饥渴难耐,常受寒热、欺凌之苦,福报微薄 | 悭贪、偷盗、欺骗他人,阻碍他人布施 |

| 地狱道 | 地狱界 | 极苦之境,受刑时长,身心皆苦,无丝毫乐受 | 造五逆重罪(杀父、杀母、杀罗汉、破和合僧、出佛身血),或极大嗔心、谤法等恶业 |

六道中,三善道虽有福报,仍未脱离轮回之苦(如“天道福尽堕恶道”);三恶道则是恶业感召的苦果,众生在其中备受煎熬,但若能遇善缘、起善念,仍可转生善道。

三乘圣者界:趋向解脱的觉悟阶位

三乘圣者指通过修行断除烦恼、趋向解脱的三种圣者,包括“声闻乘”“缘觉乘”“菩萨乘”,三者以“觉悟”为核心,但境界深浅有别,是六道凡夫超越轮回的必经之路。

| 界名 | 别称 | 核心特征 | 修行方向与果报 |

|---|---|---|---|

| 声闻乘 | 闻所成圣 | 闻佛说四谛(苦、集、灭、道)法,悟“人无我”,证阿罗汉果,脱离三界轮回 | 修“三学”(戒、定、慧),观四谛十二因缘,求“自了” |

| 缘觉乘 | 觉所成圣 | 观十二因缘(无明缘行、行缘识……乃至老死缘忧悲苦恼)悟缘起性空,证辟支佛果 | 或于佛世观佛相好,或于无佛世观自然现象(花开花落),悟无常、无我,亦求自度 |

| 菩萨乘 | 上求佛道乘 | 发“菩提心”(为度众生愿成佛),修“六度”(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧),行“四摄”(布施、爱语、利行、同事),自度度人 | 不求速证涅槃,愿“地狱未空,誓不成佛”,在度化众生中圆满佛果,最终成佛 |

三乘圣者虽已脱离六道轮回,但“声闻”“缘觉”偏重“自了”,尚未究竟圆满;“菩萨乘”以“利他”为宗旨,是通往佛界的桥梁,体现了佛教“悲智双运”的修行精神。

九界的流转与超越:从迷到悟的修行路径

九界并非固定不变,而是随众生“心念”与“业力”动态流转,人若造恶,可能堕入饿鬼、畜生、地狱;修善则生天、为人;若能觉悟,则从六道转入三乘,但三乘中,“声闻”“缘觉”虽得解脱,仍属“权教”(方便法门),唯有“菩萨乘”能究竟成佛,故佛教强调“发菩提心,行菩萨道”,以超越九界局限。

值得注意的是,九界与佛界并非绝对对立,佛教认为,一切众生本具“佛性”(觉悟的本性),即便在恶道中,佛性亦不增减;即便在圣者界,佛性亦未圆满,九界的本质是“迷”的显现,而修行即是“转迷为悟”的过程——通过断恶修善、开发智慧,让本具佛性逐渐彰显,最终从九界升至佛界,达到“自觉觉他、觉行圆满”的究竟解脱。

相关问答FAQs

问题1:佛教常说“九界”,为何有时也提“十界”?九界与佛界的根本区别是什么?

解答:“十界”是在“九界”基础上加上“佛界”,二者本质是“迷”与“悟”的完整展现,九界涵盖从凡夫到圣者的所有未究竟境界,其核心是“有漏”(有烦恼、未解脱),众生在其中随业力流转,苦乐不定;而佛界是“无漏”(无烦恼、究竟解脱)的圆满境界,佛陀断尽无明、尘沙、见思三惑,具足“般若智慧”与“慈悲德能”,能“随缘应化,自在无碍”,简言之,九界是“未圆满的觉悟状态”,佛界是“究竟圆满的觉悟状态”,二者的区别在于是否彻底超越烦恼与轮回。

问题2:身处人道(九界之一)的众生,如何通过修行从九界趋向佛界?

解答:人道是“五趣(六道)杂居地”,兼具苦乐与智慧,是修行最佳机缘,人道修行可分三步:持戒修善”,受持五戒、行十善,避免堕入恶道,巩固人天福报;闻思修慧”,学习佛法(如四谛、十二因缘、六度),通过禅定观照自心,破除“我执”,证得“人无我”“法无我”的智慧,超越六道轮回,进入声闻、缘觉或菩萨乘;发菩提心,行菩萨道”,以“度众生”为己任,在利他中圆满佛果,佛教强调“即身成佛”的可能性,只要依教奉行,断恶修善,开发自性佛性,便能从九界逐步超越,最终成就佛道。