传醒法师是近代中国佛教史上一位以实修为本、慈悲济世著称的高僧,其一生致力于佛法的弘扬与众生苦难的救济,在禅修实践、净土法门弘扬及社会慈善等领域均有卓越建树,法师俗姓张,名明远,1887年出生于江苏苏州一个书香世家,自幼聪颖好学,饱读儒家经典,然性淡泊,不慕荣利,常于夜深人静时诵经礼佛,萌生出家之志,1905年,年满十八岁的明远法师于苏州寒山寺依显珠和尚剃度,法名“传醒”,取“唤醒沉迷、觉悟人生”之意,自此开启了一生弘法利生的历程。

出家后的传醒法师先于寒山寺研习佛经三年,深谙《法华经》《华严经》等大乘经典义理,后感于末法时期众生根机浅陋,需以净土法门作为普度之舟,遂于1908年前往浙江普陀山法雨寺,求教于印光法师,印光法师为近代净土宗第十三代祖师,其“敦伦尽分、闲邪存诚”及“信愿念佛、求生净土”的思想,对传醒法师影响至深,在普陀山期间,传醒法师每日坚持早课、过斋、坐香、念佛,寒来暑往,未曾懈怠,同时深入研读《印光法师文钞》,对净土法门的信、愿、行三资粮有了透彻的领悟,奠定了其一生弘法以净土为归、以禅净双修为要的基础。

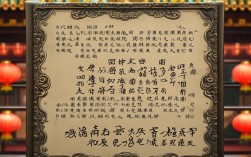

1912年,传醒法师受苏州信众邀请,返回故里驻锡于西园戒幢律寺,彼时正值清末民初,社会动荡,民生凋敝,寺院亦因战乱而破败不堪,法师发愿重兴道场,率众僧人清理废墟、修缮殿宇,历时三年,使古刹重光,他深感“佛法在世间,不离世间觉”,积极推动佛教与社会的融合,在寺内设立“念佛堂”,每日带领信众诵经念佛;创办“佛经流通处”,印行《阿弥陀经》《普门品》等经典及印光法师文钞,免费结缘,使正法得以广泛传播,法师还常入民间讲经说法,以通俗易懂的语言阐释因果报应、善恶轮回之理,劝人诸恶莫作、众善奉行,深受当地百姓爱戴,称其为“慈悲和尚”。

传醒法师的禅修实践亦独具特色,他强调“禅在生活,净在当下”,主张将禅定功夫融入日常行住坐卧之中,他曾开示:“坐禅非为枯坐,乃收放心;念佛非为执着,乃念自性,心若归一,禅净不二。”在弘法之余,法师坚持每日四更起床,礼佛诵经后坐香两小时,无论寒暑从未间断,其定力之深,感召众多弟子追随修行,1925年,法师应上海居士林邀请,前往讲演《六祖坛经》,以“烦恼即菩提,生死即涅槃”为宗旨,结合现代生活实例,阐释禅宗直指人心、见性成佛之妙理,座下听众无不法喜充满,上海佛教界因此称其为“禅净融会的一代高僧”。

抗日战争爆发后,传醒法师以“无缘大慈,同体大悲”之心,积极投身救济事业,1937年,苏州沦陷,难民流离失所,法师在西园寺内设立“难民收容所”,为难民提供食宿、医疗,并带领僧众每日为亡超度、为生祈福,当时物资匮乏,法师常将自己的衣物、粮食分发给难民,自己则粗茶淡饭,以野菜充饥,曾言:“众生苦难,如子在抱,吾等出家人,当以救苦救难为己任,岂能独善其身?”在法师的带领下,西园寺收容所先后救助难民数千人,其无私奉献的精神,令世人动容,1945年抗战胜利后,法师又发起“战后重建”募捐,修缮被战火损毁的寺院,并资助贫困学子入学,彰显了佛教“上报四重恩,下济三途苦”的大乘精神。

1953年,传醒法师圆寂于西园戒幢律寺,世寿六十七,僧腊四十九,圆寂前,法师留下遗训:“生西方,见弥陀,普度众生,愿佛加持。”其弟子及信众为纪念法师,将其生平言行辑录为《传醒法师语录》,书中收录了其讲经开示、书信往来及修行心得,成为后世修行者的重要参考资料,法师一生简朴,不蓄私财,将全部身心奉献给佛法与众生,其“以戒为师,以苦为乐,以善为本”的修行风范,至今仍为佛教界所推崇。

为更直观展现传醒法师的弘法历程与贡献,特将其主要事迹整理如下:

| 时间阶段 | 主要事迹与贡献 |

|---|---|

| 1905-1908年 | 于苏州寒山寺出家,法名传醒,研习佛经三年,奠定佛学基础。 |

| 1908-1912年 | 赴普陀山法雨寺依止印光法师,专修净土法门,深信切愿,禅净双修。 |

| 1912-1920年 | 驻锡苏州西园寺,重兴古刹,设立念佛堂、佛经流通处,讲经说法,弘扬净土与禅宗。 |

| 1920-1937年 | 应邀赴上海、杭州等地弘法,讲演《六祖坛经》《阿弥陀经》,推动禅净融会,影响广泛。 |

| 1937-1945年 | 抗战期间于西园寺设立难民收容所,救助难民数千人,彰显佛教慈悲精神。 |

| 1945-1953年 | 发起战后重建,资助贫困学子,整理弘法资料,直至圆寂。 |

传醒法师的一生,是践行“悲智双运”的一生,他以深厚的佛学修养、严谨的修行态度以及无私的利他精神,在近代佛教史上留下了浓墨重彩的一笔,他所弘扬的“禅净不二、解行并进”的修行理念,以及“佛法生活化、慈悲大众化”的弘法模式,对当代佛教的传承与发展仍具有重要的启示意义。

FAQs

-

问:传醒法师的弘法思想核心是什么?对现代修行者有何启示?

答:传醒法师的弘法思想核心为“禅净双修、解行并进”,他强调净土法门信、愿、行三资粮的统一,主张通过念佛求生西方,同时以禅定功夫观照自性,达到“即念即心、即心即佛”的境界,对现代修行者而言,法师的思想启示在于:修行需扎根生活,既要具足深信切愿的净土信仰,也要在日常中保持觉照,将佛法智慧转化为应对烦恼的能力,避免脱离实际的“口头禅”或“形式化念佛”,真正做到“在生活中修行,在修行中生活”。 -

问:传醒法师在抗战期间救助难民的事迹体现了怎样的佛教精神?

答:传醒法师在抗战期间救助难民的事迹,充分体现了佛教“无缘大慈,同体大悲”的大乘菩萨精神,他不仅将寺院作为避难所,为难民提供物质帮助,更以身体力行传递佛法的慈悲与温暖,甚至不惜牺牲自身利益,这种“上报四重恩(国家、父母、师长、众生),下济三途苦”的实践,彰显了佛教“出世”与“入世”的统一——既追求个人解脱,更不忘救度众生,为现代佛教参与社会公益、服务大众树立了典范。