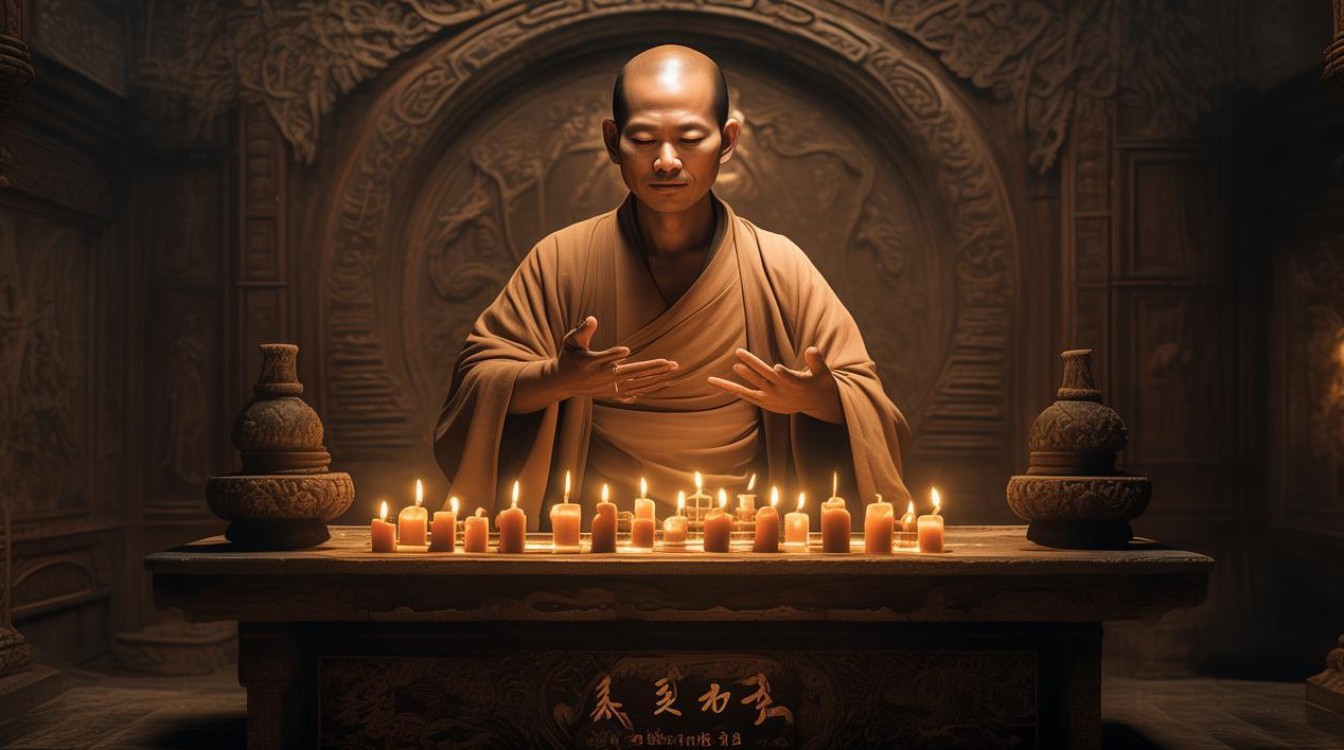

明海法师作为中国佛教界的重要代表,自1987年出家以来,始终以“奉献”为生命底色,在禅宗传承、文化传播、社会公益等多个领域践行着“庄严国土,利乐有情”的誓言,他的奉献不是抽象的理念,而是融入日常的修行与行动,体现在对祖庭的守护、对众生的关怀、对文化的传承中,展现出一位宗教人士的社会担当与精神高度。

在禅宗传承与寺院复兴方面,明海法师的奉献尤为突出,他接任河北柏林禅寺方丈后,面对这座始建于汉代的赵州祖庭因历史原因日渐衰落的局面,以“农禅并重”的传统为根基,带领僧众开荒种地、修缮殿堂,逐步实现以寺养寺,他不仅注重硬件设施的恢复,更致力于禅宗精神的传承:恢复“禅七”共修制度,每年举办冬参夏学,让古老的禅修传统在现代生活中焕发生机;整理出版《赵州语录》《柏林禅寺志》等典籍,为禅宗研究提供珍贵文献;提出“生活禅”理念,强调“在生活中修行,在修行中生活”,将禅的智慧与现代人的日常结合,使禅宗文化不再是少数人的修行专利,而是成为大众安顿心灵的生活方式,在他的带领下,柏林禅寺从一座破败小寺发展成为全国著名的禅宗道场,每年吸引数十万信众与游客前来参学,成为传承中华优秀传统文化的重要载体。

在文化传播与社会教育领域,明海法师的奉献体现在“以文化人”的实践中,他深知佛教文化不仅是宗教信仰,更是中华文明的重要组成部分,因此积极推动佛教文化的现代化表达,他创办“生活禅夏令营”,面向青年群体开展禅修体验、经典研习、文化讲座等活动,自1993年举办以来,累计参与人数超过10万,许多年轻人在夏令营中接触禅宗文化,找到精神归宿;他应邀在高校、企业、社区开设讲座,用通俗易懂的语言阐释“因果”“慈悲”“智慧”等佛教思想,引导大众在浮躁的社会中保持内心的平和与善良;他通过著书立说,先后出版《禅心自在》《生活中的禅》《禅与现代化》等20余部著作,将深奥的佛理转化为贴近生活的智慧,让更多人感受到佛教文化的价值,他还推动柏林禅寺与国内外学术机构的交流,举办“赵州禅茶文化周”“中韩日佛教青年论坛”等活动,促进佛教文化的国际传播。

在社会公益与慈悲实践方面,明海法师始终秉持“人间佛教”的理念,将奉献精神落到实处,他带领柏林禅寺僧众积极参与扶贫助学、救灾济困、医疗援助等公益项目:在河北贫困山区捐建希望小学,资助贫困学生完成学业;在汶川地震、新冠疫情等特殊时期,组织捐款捐物,组织僧众为一线医护人员提供心理疏导;关注生态环境,倡导“绿色禅寺”理念,在寺院内推广垃圾分类、植树造林,以实际行动践行“众生平等”“依正不二”的佛教思想,他常说:“佛教的奉献不是高高在上的施舍,而是与众生同甘共苦的陪伴。”这种“人间情怀”让佛教的慈悲精神在社会层面落地生根,展现了宗教团体的社会责任。

| 奉献领域 | 具体行动 | 社会影响 |

|---|---|---|

| 禅宗传承与寺院复兴 | 修复柏林禅寺、恢复禅七共修、整理典籍、提出“生活禅”理念 | 推动千年祖庭复兴,让禅宗文化融入现代生活,成为传统文化传承的重要阵地 |

| 文化传播与社会教育 | 创办生活禅夏令营、高校/社区讲座、著书立说、推动国际文化交流 | 促进佛教文化现代化传播,引导青年与大众建立健康的精神生活方式 |

| 社会公益与慈悲实践 | 扶贫助学、救灾捐助、心理疏导、倡导生态保护 | 践行人间佛教理念,彰显宗教团体的社会责任,传递社会正能量 |

明海法师的奉献,是一种“无我”的境界,一种“利他”的践行,他用一生的行动证明:真正的奉献不是刻意的付出,而是在坚守信仰的同时,始终与时代同频、与众生同心,他的故事,不仅是佛教界的宝贵财富,更是对现代社会“如何做人、如何做事”的深刻启示——在奉献中实现自我价值,在利他中成就圆满人生。

FAQs

问:明海法师提倡的“生活禅”对现代人缓解焦虑、寻找内心平静有何启发?

答:“生活禅”的核心是“将修行融入生活”,它启发现代人通过“专注当下”来缓解焦虑,比如吃饭时专注食物的滋味,工作时专注任务本身,走路时专注脚下的每一步,这种“正念”练习能减少对过去的懊悔和对未来的担忧,让人在平凡的生活中找到内心的安宁,明海法师曾说:“焦虑往往来自对结果的执着,而禅修教会我们享受过程。”这种理念帮助现代人放下功利心,在忙碌中保持内心的清明与平和。

问:年轻人在修行中如何平衡事业追求与精神成长?

答:明海法师认为,修行与事业并非对立,而是相辅相成,他建议年轻人将“敬业”作为修行的一部分——在工作中保持专注、诚实守信、善待同事,就是在践行“精进”与“慈悲”;每天留出10-15分钟进行禅修或阅读经典,观照内心,培养“正念”,他强调:“事业是修行的道场,修行是事业的指南针。”在追求事业目标的同时不忘精神成长,才能在复杂的社会中保持初心,实现真正的成功。