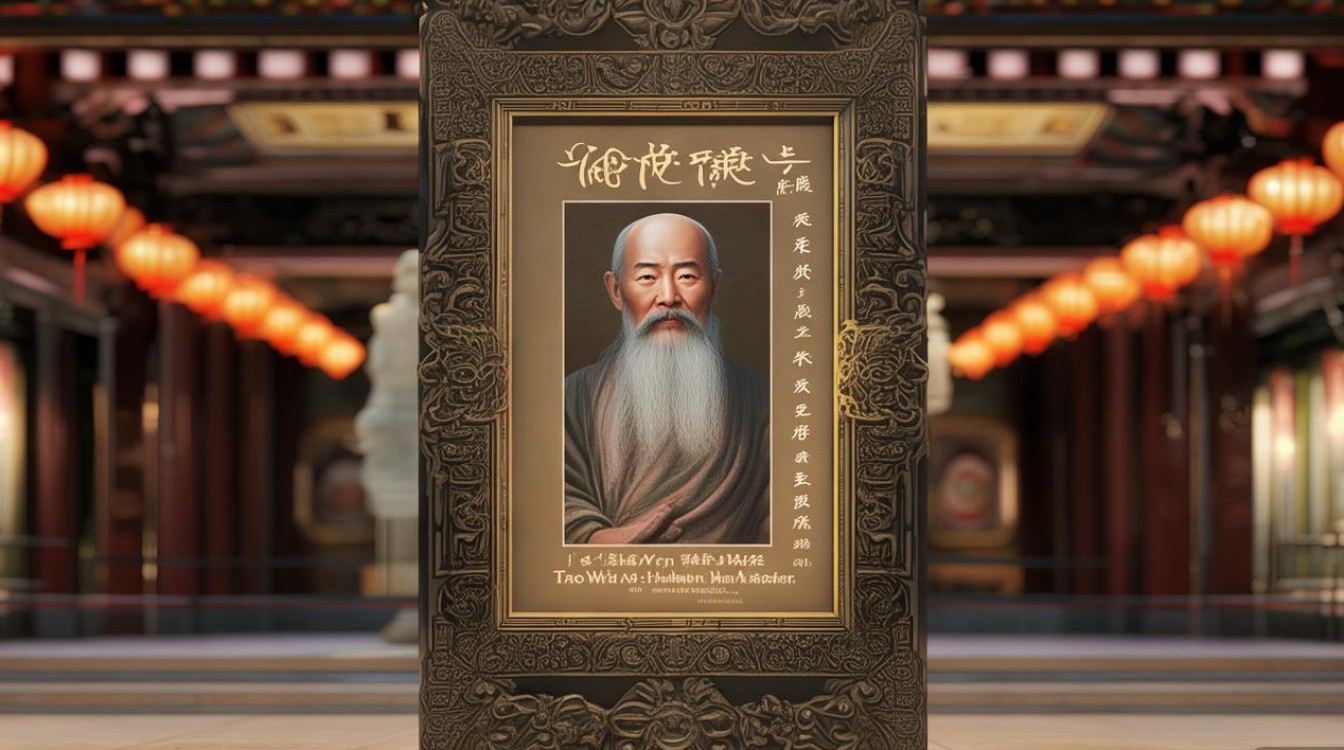

道证法师(1948-2003),俗名李清辉,台湾佛教界兼具医者仁心与佛学深度的弘法者,她以医学博士的严谨与修行人的慈悲,在短暂的人生中架起了科学与信仰的桥梁,其“医佛双弘”的理念与实践,至今仍滋养着无数人的心灵,纪念道证法师,不仅是对一位先贤的追思,更是对生命意义与佛法智慧的当代探索。

从医者到觉者:出家前的生命积淀

道证法师的出家之路,并非偶然的遁世,而是对生命本质深度探索后的必然选择,1948年出生于台湾台中的她,自幼聪慧好学,以优异成绩考入台北医学院(今台北医学大学),后赴日本深造,获得医学博士学位,她曾在台北荣民总医院担任主治医师,专攻妇产科与精神科,在医学领域已崭露头角,面对现代医学对“身心一体”的局限,她逐渐意识到:技术的进步未必能解答生命的终极困惑——为何痛苦无法根除?生死之间该如何安顿?

这些追问让她转向佛法,在研读《法华经》《华严经》等经典时,她发现佛法对生命本质的阐释与现代医学的“生物-心理-社会”模型惊人契合,她曾说:“医学治疗身体的病,佛法疗愈心灵的惑,二者本是一体两面。”1985年,她在新竹福严寺依止唯觉老和尚剃度出家,法号“道证”——“道”为真理,“证”为实践,寓意以生命践行觉悟之道,出家后,她并未放弃医学,反而将二者融合,提出“医佛双弘”的理念,以佛法智慧提升医疗的人文关怀,以医学实证印证佛法的究竟义理。

佛学贡献:以科学精神阐释经典

道证法师的佛学成就,在于她以现代人的思维方式和科学严谨的态度,将深奥的经典转化为可实践的生命智慧,她擅长用医学、心理学、逻辑学等知识辅助讲经,让佛法不再是“庙堂里的古董”,而是解决现实困境的“生活指南”。

在经典阐释上,她特别注重“契理契机”:“契理”即忠于佛法核心义理,“契机”则结合现代人的根器与烦恼,在讲解《法华经·方便品》时,她用“病理诊断”比喻佛陀的教化:众生如病人,烦恼是病症,佛法是良药,而佛陀是“对症下药”的良医,这种“接地气”的解读,让无数对佛法望而生畏的年轻人得以亲近经典。

她毕生致力于经典翻译与注解,尤其关注《法华经》《华严经》《楞严经》等大乘经典,其著作《法华经讲义》《华严经普贤行愿品讲记》《楞严经修证要义》等,以“义理清晰、引证丰富、实践性强”著称,被誉为“现代佛学入门的经典教材”。《法华经讲义》更被多所佛学院列为必修课程,书中对“开权显实”“会三归一”的阐释,结合了医学中的“整体治疗”理念,深刻影响了当代佛学的诠释方向。

她还推动佛教与现代科学的对话,1990年代,她参与策划“佛教与科学”国际学术研讨会,邀请医学家、心理学家与高僧大德共同探讨“心物关系”“意识本质”等议题,打破了“佛教反科学”的刻板印象,证明了佛法与现代科学并非对立,而是从不同角度揭示生命的真相。

弘法实践:慈悲利他的生命行动

道证法师的弘法,始终以“利他”为出发点,将佛法智慧落实到具体行动中,她认为:“弘法不是讲经说法就够了,更要让众生感受到佛法的温度。”这种理念体现在她对弱势群体的关怀、对医疗事业的推动,以及对教育事业的投入。

在医疗关怀方面,她创办“慈光医疗团队”,组织医护人员为偏远地区民众提供免费诊疗,并为临终病人提供“安宁疗护”,她提出“身心灵整体照护”模式,不仅缓解病人的身体痛苦,更通过佛法开导帮助他们面对死亡恐惧,她常说:“医生可以延长病人的生命,而佛法可以延长生命的价值。”许多病人在她的帮助下,从绝望中重生的希望,坦然面对生命的终点。

在教育领域,她创办“道证法师文教基金会”,资助贫困学生就学,并在多所中小学开设“生命教育课程”,用佛法的“缘起”“慈悲”理念教导学生尊重生命、关爱他人,课程内容涵盖情绪管理、人际交往、生死观等,深受学生与家长欢迎,她认为:“教育的本质是唤醒生命的觉悟,让孩子从小懂得爱与责任,比传授知识更重要。”

她积极利用现代弘法,1990年代,她在台湾开设“道证法师弘法专栏”,通过报纸、电台传播佛法;2000年后,她推动建立“道证法师弘法网站”,将讲经视频、著作文章上传,让全球信众都能在线学习,这种“传统与现代结合”的弘法方式,为佛教传播开辟了新路径。

精神遗产:永恒的生命之光

2003年,道证法师因癌症圆寂,享年55岁,她的离去让无数人痛惜,但她留下的精神遗产却如明灯般照亮后人,她的“医佛双弘”理念,成为当代佛教人间化的典范;她对经典的现代阐释,让佛法在现代社会焕发新生;她对众生的慈悲关怀,展现了佛教“无缘大慈,同体大悲”的精神。

道证法师的著作仍在流通,她的弘法团队延续着她的理念,“慈光医疗团队”每年帮助数万民众,“道证文教基金会”的生命教育课程已覆盖台湾多所学校,正如她在生前所说:“生命的长短不重要,重要的是是否活得有意义,意义在于,你是否为这个世界带来了一丝光明。”道证法师用一生践行了这句话,她的生命之光,将继续温暖每一个寻求觉悟的心灵。

道证法师主要著作及弘法活动概览

| 类别 | 名称 | 出版/活动时间 | 与影响 |

|---|---|---|---|

| 经典讲义 | 《法华经讲义》 | 1992年 | 以医学模型阐释法华义理,成为佛学院必修教材,发行量超20万册。 |

| 《华严经普贤行愿品讲记》 | 1995年 | 结合心理学讲解“行愿”实践,引导信众在日常生活中践行菩萨道。 | |

| 佛学专著 | 《佛教与医学》 | 1998年 | 探讨佛法与现代医学的融合,提出“身心灵整体治疗”模式,被多所医学院列为参考书。 |

| 《生死自在》 | 2001年 | 结合临终关怀经验,阐述佛教生死观,帮助读者超越对死亡的恐惧。 | |

| 弘法活动 | “慈光医疗团队” | 1993年成立 | 组织医护人员提供免费诊疗与安宁疗护,累计服务超10万人次。 |

| “生命教育课程” | 1996年启动 | 在中小学开设情绪管理、生死观课程,影响学生超5万人。 | |

| 现代弘法 | “道证法师弘法网站” | 2000年上线 | 讲经视频与著作在线传播,全球点击量超千万,成为佛学学习重要平台。 |

相关问答FAQs

问:道证法师的医学背景对她的弘法风格有哪些具体影响?

答:道证法师的医学背景让她的弘法兼具“科学严谨”与“人文关怀”两大特点,她用医学知识辅助讲经,例如用“病理诊断”比喻佛陀的教化,用“整体治疗”阐释“身不离心”的佛理,使深奥的经典更易被现代人理解;她将佛法融入医疗实践,提出“身心灵整体照护”模式,在为病人治疗身体病痛的同时,用佛法开导化解其心理困扰,真正践行了“医佛双弘”的理念,这种“以医弘佛、以佛医心”的风格,让佛法不再是抽象的理论,而是解决现实困境的实用智慧。

问:普通人如何从道证法师的思想和实践中获得启发?

答:普通人可以从三个层面学习道证法师:一是“生命觉醒”,她常说“生命的意义在于觉悟”,可通过阅读《生死自在》等著作,学习用佛教的“缘起观”看待生活中的得失与困境,培养豁达的心态;二是“慈悲利他”,她创办医疗团队、推动生命教育的行为启示我们,即便平凡人也能通过微小的行动帮助他人,如参与志愿服务、关爱身边人;三是“知行合一”,她强调“佛法是生活的智慧”,而非口头禅,可将“感恩”“包容”“精进”等理念融入日常,例如在工作中尽责、在家庭中付出,在行动中体悟佛法的真谛。