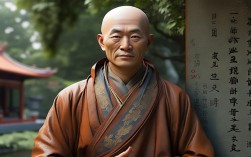

释觉火法师,当代佛教界德高望重的僧伽,以其深厚的佛学造诣、平实亲切的弘法风格以及对社会各界的慈悲关怀,成为连接传统智慧与现代生活的精神导师,他出生于上世纪中叶,幼年即显善根,少年时期因目睹世间疾苦萌生出家之志,青年时期于名刹剃度,后依止多位高僧大德参学,融合禅、净、密、律诸宗精华,形成“以禅为体,以净为用,以律为基,以悲为怀”的弘法体系,法师一生致力于佛法的现代化传播,倡导“人间佛教”理念,强调佛法不离世间觉,主张将修行融入日常,让智慧之光照亮普通人的生活。

修行历程:从参学到悟道,以心印心

释觉火法师的修行之路,是一条脚踏实地、契理契机的求道之旅,青年出家后,他首先深入经藏,用十余年时间研读《大藏经》,对唯识中观、天台华严等宗派教义有了系统把握,但并未止步于文字解悟,为求真修实证,他先后于多处闭关,或在深山古寺禅坐观心,或在市井坊间体验生活,据其弟子回忆,法师曾于某寺院闭关三年,期间每日仅食一餐,昼夜精勤,在定慧等持中体悟“烦恼即菩提”的深意,出关后,他并未急于弘法,而是隐居民间,以普通僧人身份参与农耕、慈善,在与众生相处中磨砺心性,真正做到“行住坐卧皆禅定”。

法师常言:“佛法不是书本上的学问,是活的智慧。”他强调“解行并重”,认为没有实修的学佛如同“说食数宝”,没有学修的修行则易陷入“盲修瞎练”,基于此,他在弘法过程中始终注重引导信众将教义转化为生活实践,例如将“六度波罗蜜”落实为日常的布施助人、持戒守心、忍辱包容、精进不懈、禅定调心、般若观照,让古老的佛法在当代社会焕发新的生命力。

弘法理念:契理契机,让佛法“活”在当下

释觉火法师的弘法理念,核心在于“契理契机”——既要契合佛法根本真理,又要适应现代众生的根机与需求,他反对将佛法束之高阁的“学院化”倾向,也警惕脱离教义的“世俗化”倾向,主张“以世间法入佛法,以佛法化世间法”。

禅净双修,心佛合一

法师深谙禅宗“明心见性”与净土宗“念佛往生”的圆融之道,认为二者并非对立,而是相辅相成,他常说:“禅是净土的禅,净土是禅的净土。”对根基深厚的修行者,他引导通过参究“念佛者是谁”话头,直指人心,见性成佛;对普通信众,则倡导“持名念佛”,以一句“阿弥陀佛”为总持,在念念相续中净化心灵,培养信愿行三资粮,他强调,无论禅净,关键都在“心”——若心能觉悟,禅净皆是方便;若心能清净,处处皆是道场。

人间佛教,生活即修行

法师是“人间佛教”的积极践行者,他认为佛教不应脱离社会,而应关怀现实人生,他提出“佛法生活化,生活佛法化”,主张在日常生活中修行:工作中尽责尽分是“精进”,家庭中和睦包容是“忍辱”,待人中慈悲喜舍是“布施”,独处时反观自心是“禅定”,他曾举例:“家庭主妇炒菜时,若能以慈悲心对待食材,以专注心掌握火候,每一道菜都是供养;职场人士处理事务时,若能以智慧心判断,以公正心待人,每一项工作都是修行。”这种将佛法融入生活点滴的理念,让无数普通人感受到修行并非遥不可及,而是触手可及的生命智慧。

慈悲济世,利他即自利

法师常说:“佛法是慈悲的宗教,出家的本怀是‘上求佛道,下化众生’。”他始终将慈善弘法作为重要使命,早在上世纪80年代,便开始组织信众参与扶贫助学、救灾恤孤,他认为,慈善不仅是物质上的帮助,更是精神上的陪伴与引导,他曾发起“觉火爱心基金”,在全国多地援建希望小学、养老院,并为贫困地区提供医疗援助;疫情期间,他带头捐款捐物,并录制线上开示,鼓励大众以“无畏布施”消除恐惧,以“法布施”传递希望,法师常说:“利他的过程,就是净化自心的过程;帮助别人,就是成就自己。”

著作与思想:深入浅出,启迪智慧

释觉火法师的著作,以“平实、深刻、契理”为特点,深入浅出地将深奥的佛法义理转化为现代人易于理解和实践的生活智慧,其主要著作包括:

| 书名 | 影响与意义 | |

|---|---|---|

| 《禅与现代生活》 | 结合禅宗公案与现代心理学,讲解如何在忙碌生活中保持内心平静,化解焦虑与压力。 | 被多所高校列为“心理健康”推荐读物,帮助都市人找到心灵的“栖息地”。 |

| 《觉火法语集》 | 收录法师开示精华,涵盖戒定慧三学、因果业力、生死解脱等主题,语言质朴直白。 | 成为初学佛者的入门指南,被誉为“现代人的《阿含经》”。 |

| 《净土法门的现代诠释》 | 从教理、修持、往生三个层面,阐释净土宗的核心义理,破除“念佛简单易行”的误解。 | 引导信众正确理解净土法门,避免“口头念佛”的流弊,强调“信深愿切”的重要性。 |

法师的思想核心可概括为“以心为本,以觉为用”:他强调“心是根本”,一切烦恼与解脱皆源于心,因此修行的关键是“明心见性”;他提倡“以觉为用”,即以觉悟的心态面对生活中的顺逆境界,不被外境所转,而是转境转心,他认为,现代人的“病根”在于迷失本心,被欲望、执着、焦虑所困,而佛法的智慧正是帮助众生找回本心,活出觉悟的人生。

社会影响:法脉传承,灯灯相续

释觉火法师的弘法足迹遍布国内外,他不仅在国内各大寺院讲经说法,还曾赴东南亚、欧美等地传播中国佛教文化,促进不同文明间的对话与交流,他创立的“觉火精舍”,已成为集修行、教育、慈善于一体的弘法道场,培养了大批弘法人才和护法居士。

在弟子信众眼中,法师是“慈悲的良师,益友的榜样”,他生活简朴,日中一食,衣无重帛,却将所得悉数用于慈善与弘法;他平易近人,无论贫富贵贱,皆以平等心对待,耐心解答众生疑惑;他治学严谨,对教义字斟句酌,对弘法一丝不苟,正是这种“以身作则、言传身教”的品格,让他赢得了广泛的尊敬与爱戴,成为当代佛教界的一盏明灯。

释觉火法师的一生,是“修行弘法、慈悲济世”的一生,他以深厚的学识、平实的风格、慈悲的胸怀,将古老的佛法智慧带入现代生活,让无数人在迷茫中找到方向,在痛苦中获得安慰,在平凡中体悟神圣,他常说:“佛法的意义,在于让生命觉醒,让世界充满爱与光明。”虽年事已高,他仍坚持弘法不辍,正如他的名字“觉火”一般,以觉悟之火,照亮众生前行的道路,续写着人间佛教的崭新篇章。

相关问答FAQs

Q1:释觉火法师提倡的“生活即修行”,对普通上班族来说,具体该如何实践?

A1:法师认为,上班族的核心修行是“在尽责中修心,在忙碌中养慧”,具体可从三方面入手:一是“正念工作”,将注意力放在当下,不因任务繁杂而焦虑,不因外界干扰而分心,把每一项工作都当作修专注力的机会;二是“慈悲待人”,与同事相处时,多一份理解与包容,少一份计较与抱怨,以“换位思考”化解矛盾;三是“晚间反思”,睡前花10分钟回顾当天言行,反省哪些做得如法,哪些需要改进,通过“忏悔”净化心灵,法师常说:“工作场所不是修道的障碍,而是最好的道场——在处理人际关系中修‘忍辱’,在完成工作任务中修‘精进’,在应对压力中修‘禅定’。”

Q2:释觉火法师如何看待“学佛与世俗生活”的冲突?信众需要应酬饮酒,是否违背佛教戒律?

A2:法师强调,佛教戒律的本质是“护持身心、利益众生”,而非束缚生活的枷锁,他认为,“学佛与世俗生活本无冲突,关键在于发心与方式”,对于应酬饮酒的情况,法师主张“智慧取舍”:若能避免,当以“健康”“慈悲”为由婉拒,例如可坦诚说明“身体不适”或“个人习惯”,既不违背戒律,也不失礼节;若实在无法推脱,可少量饮用,并以“正念”观照,不沉溺于欲望,更不因饮酒而失态造业,法师常说:“戒律不是死板的教条,而是灵活的智慧,学佛不是要脱离社会,而是要以清醒的心态面对社会,在‘随缘不变,不变随缘’中,既做好世俗的责任,又保持内心的清净。”